デジタル変革の鍵を握るDX人材とは? 人材育成・確保のための新たなアプローチ

DX人材とは、デジタル技術を活用して事業変革を推進できる多様なスキルとマインドを持つ人のことを指します。すべての業種でデジタル化が進む現代において、DX人材の重要性はますます高まっています。

本記事では、DX推進スキル標準(DSS-P)の概要や、DX人材に求められる役割、スキル、マインド、さらに企業がこうした人材を育成・確保する方法、そして実際の成功事例までを包括的に解説していきます。

DX推進スキル標準(DSS-P)と2024年7月改訂のポイント

DXを推進するための指針として経済産業省が策定したDSS-P(DX推進スキル標準)は、企業内でDXを実現する人材を役割やスキルレベルごとに整理し、計画的に育成・配置するためのフレームワークとして機能します。

ビジネスからテクノロジーまで広範な視点を求められるDX人材を明確に区分し、それぞれに必要な能力を定義することで、人材戦略をより具体化できる点が大きな特徴です。近年、業界や規模を問わず企業がDXを実践しようと試みるなか、有効なガイドラインとして注目されています。

2024年7月の改訂では、生成AIの活用領域やデジタルセキュリティ対策の強化など、最新の技術動向を踏まえた内容が追加されました。従来のDX領域に加え、ビジネスモデルそのものを柔軟に変革するための指針が拡充されており、より高度なリスキリングや多種多様なデータ活用が必須とされています。

このようにDSS-Pは単なるスキルマップとしてだけでなく、企業のDX戦略全体を可視化し、社内外の人材配置を最適化するための基準にもなっています。改訂版をいち早く読み解き、自社のDX推進に必要な知見やDX人材の育成計画を再整理していくことが重要です。

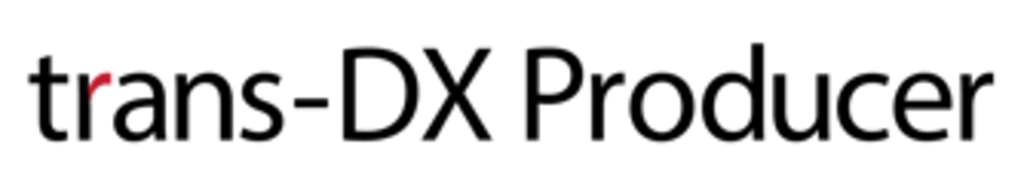

職種別のDX人材の役割とは

DXを成功に導くには、多面的な視点や専門スキルが組み合わさるチーム体制が欠かせません。ビジネス面からのリード、ユーザー中心のサービス設計、データを活用した高度な分析や迅速なシステム開発など、役割ごとに異なる専門性が必要とされます。視点の異なる各担当者が、共通のゴールを見据えて連携することで、組織全体のデジタル変革はより効果的に進行します。

ただし、それぞれの職種が単に個別の仕事をするだけでは真のDXとは言えません。部署や職種を跨いだコミュニケーションの醸成や、共通のマインドセットを育むことが求められます。

まずは代表的な5つの専門領域を理解し、それぞれの役割がどのように相互作用するのかを把握することで、必須スキルや知識の共有方法を社内教育やプロジェクト体制などと結びつけ、最終的にビジネス成果として結実させることを目指すのが良いでしょう。

プロデューサー

DX推進における「プロデューサー」は、企業のデジタル変革をリードする重要な役割を担い、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスの根本的な変革を目指します。

プロデューサーの主な役割は、DX戦略の策定と実行、プロジェクト管理、新しいビジネスモデルの設計などを行い、ビジネスの視点とデジタル技術の知識を融合させることです。そのため、デジタル領域への理解はもちろん、業界への深い知識とプロジェクトを推進するためのリーダーシップが求められます。

DXを推進していくうえで非常に重要なポジションであり、トランスコスモスでは『trans-DXプロデューサー』がお客様企業のDX推進をご支援しています。

<参考>trans-DXプロデューサーとは?

ビジネスアーキテクト

ビジネスアーキテクトは事業構造や業務フローを俯瞰し、デジタル技術を活用した組織全体の変革をリードする役割を担います。

既存の業務やプロセスをただ単に置き換えるだけでなく、新たなビジネスモデルを生み出すための設計思想を持ち合わせていることが重要であり、経営層と現場をつなぐパイプ役として意思決定をサポートするため、コミュニケーション能力や戦略的思考も必要です。

具体的には、市場や消費者のニーズを分析し、社内外のリソースを最適に組み合わせてDX戦略を設計します。ビジネスアーキテクトが全体像を描くことで、開発やマーケティング施策などの各部門が統合的に動く土台が築かれ、革新的なサービスやプロダクトをスピーディーに創出できる体制を整えることが可能となります。

UXデザイナー

UXデザイナーは、ユーザー体験を軸にサービスやプロダクトの価値を最大化する役割を担います。

UI/UXの設計や視覚的デザインのみならず、市場調査などを通じて課題発見できる視点が必要です。消費者の目線で考える力が自社製品・サービスの優位性の鍵となり、CXや企業のブランディングを飛躍的に高めます。

ビジネスアーキテクトやエンジニアなど、他の専門家と連携しながらシステムの構築やプロトタイプの高速検証を行う点も重要です。従来のデザイナーが担う範囲を超え、ビジネス視点でUI/UXを改善するための企画や戦略策定まで広く関わることで、企業のDXプロジェクトに大きく貢献できます。

データサイエンティスト

データサイエンティストは、大規模データの収集・分析を通じて新たな洞察とビジネス機会を創出する専門家です。統計学や機械学習、AIなどの高度な知識を活用し、商品開発や顧客分析、業務最適化など幅広い領域でデジタル変革を加速させます。単なるデータ分析ではなく、ビジネス要件に即したモデル構築やデータ基盤の運用を統合的に考えられるかが鍵となります。

また、分析結果が社内の意思決定に活かされるようにわかりやすくプレゼンテーションし、関係者を説得する力も重要です。データの裏側にある課題や可能性を言語化することで、他領域のメンバーと協力しながら新たなビジネス価値を創出できるようになります。

ソフトウェアエンジニア

ソフトウェアエンジニアは、システムの設計から開発・運用までを担い、DXの技術的基盤を支えるスペシャリストです。最新のインフラを活用した大規模システムの構築から、アプリケーションの継続的な更新や保守作業まで、対応すべき領域は多岐にわたります。

新技術の選定や導入を率先する役割を担うことも多く、変化の激しいテクノロジー分野で常に学び続ける姿勢が求められます。ビジネスサイドと連携しながら機能要件を落とし込み、安定した運用を行うためのセキュリティ・パフォーマンス最適化など幅広い知識が必要となります。

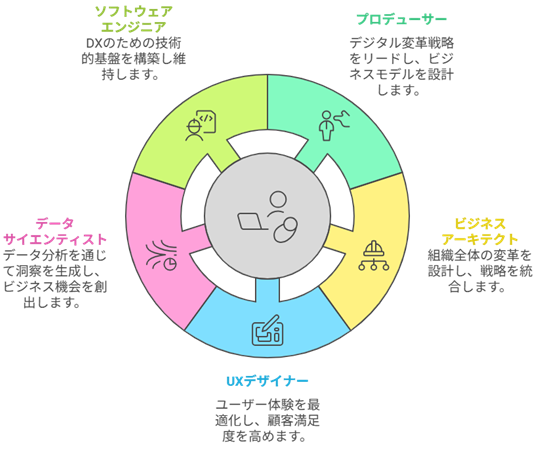

DX人材に必要なスキルセット

DX人材に求められる知識やスキルは多岐にわたるため、スキルセットを明確に把握し、常に学習と実践を繰り返しながらアップデートしていく必要があります。

例えば、基礎的なIT知識が不足していると十分にデータを扱えないだけでなく、新技術の導入にも支障をきたすことになります。また、ビジネスの課題感を理解できていないと、技術を活かした真の価値創造が難しくなります。

DXを推進する企業は、職種ごとに必要なスキルを明確化すると同時に、それらを横断的に連携させるための環境づくりが欠かせません。ビジネススキルとテクノロジースキルの相互理解を深める研修プログラムや、部門を越えたケーススタディなどの導入も効果的です。こうした取り組みにより、組織全体で一貫性のあるDX推進が可能になります。

ここからは、特に重要とされるスキルセットを詳細に見ていきます。

IT基礎知識とデータ分析

まずはネットワーク、クラウド、データベースといったITに関する基礎知識の理解が不可欠です。リソースがどのようにつながり、どのように情報がやり取りされるのかを知ることで、デジタル化の効果を最大化できます。

また、データ分析の手法やツールを使いこなす力も欠かせません。ビジネス課題に応じて適切な数学的アプローチを選び、そこから得られた知見を戦略立案に活用することが重要です。

これらの基礎が十分に備わっていない場合、役割ごとに連携する際にコミュニケーションギャップが生じる恐れがあります。基礎的な知識を共通言語として持つことで、プロジェクト全体の生産性を大きく高めることができます。

ビジネス構想力とデザイン思考

DX推進には、新たなビジネスモデルを作り出すための構想力や、アイデア創出が非常に重要になります。

市場やユーザーの動向を的確に捉えながら、既存の枠組みにとらわれない発想の基盤となるのがデザイン思考であり、消費者の視点から課題を設定し、仮説検証を繰り返すことで価値のある提案を作り上げていきます。

デザイナーやビジネスアーキテクトを中心としたチームで協業し、迅速な試作と改善プロセスを回すことでイノベーションのスピードが加速します。

セキュリティ・リスクマネジメント

デジタル化の波が加速すると同時に、企業が直面するリスクも多様化・高度化しています。システム障害や不正アクセスなど、一度トラブルが起こると企業全体の信頼が損なわれる可能性が高まるため、セキュリティ対策の考え方をプロジェクト初期段階から組み込み、適切なガバナンス体制を整えておくことが欠かせません。

また、社内従業員のリスクに対する考え方などの教育をはじめ、定期的なセキュリティ診断など、リスクを常に最小限に留めるためのアクティビティを継続的に行う必要があります。DX人材には技術面だけでなく、組織面のリスクマネジメント、さらにコンプライアンスや法的リスクへの対応力も期待されます。

先端技術とAI活用

ブロックチェーンや生成AIをはじめとする先端技術は、競争力の源泉となり得る大きな可能性を秘めています。これらを導入し、適切に運用するためには、実務レベルで技術を理解し、価値を最大化するためのシステム設計が必要です。特にAI領域では、大胆な実験と小規模からのPoC(概念実証)を繰り返しながら、段階的に成果を拡大していく戦略が有効です。

また、先端技術は移り変わりが早く、最新情報を得るだけでなくビジネス化に適した活用モデルを素早く創り上げる柔軟性が求められます。これらに対応できるDX人材が属する企業は、市場の変化に敏感に反応しつつ自社独自の付加価値を生み出すことができます。

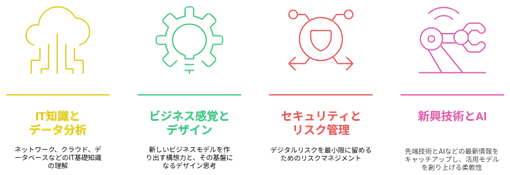

DX人材に求められるマインドセット

スキル面だけでなく、新しい価値を生み出すための柔軟な姿勢や周囲との連携力もDX人材にとって不可欠です。

あらゆる変化に対して迅速に行動を起こし、失敗から学び続けるマインドセットはDX人材の土台と言えます。次々と登場する新技術を前向きに取り入れようとする姿勢が、結果的に組織全体を変革し続ける原動力につながります。また、老舗企業であってもスタートアップのようなスピード感を持つチームを作り上げるには、個人の意識改革が欠かせません。

また、自身の専門領域に限らず興味を広げ、他部門の視点や顧客の声を柔軟に取り入れる姿勢がDX推進では重視されます。自主的に学び、自主的に動き、チームの垣根を超えて連携できる人材が増えるほど、組織内でのイノベーションも加速していきます。

以下では、DX人材に求められるマインドについて解説します。

変化への適応力

DXでは、取り入れるべき技術や解決すべき課題が次々に変化していきます。変化への適応力を持つ人材は、状況を的確に判断し、柔軟に方針を修正していくことができます。固定観念に縛られず、時には大きな方向転換もいとわない姿勢が、良い結果を生み出す基盤となります。

特に、新規事業の立ち上げや既存事業の大規模な改革では想定外のトラブルや課題が表面化することも少なくありません。こうした状況を乗り越えるために、短いサイクルで試行錯誤を重ねるアジャイルなアプローチと適応力が必須となるでしょう。

コラボレーションとチームワーク

多様な専門性を持ったメンバーが集まるDXプロジェクトでは、それぞれが主体的に動くだけでなく、成果を最大化するための調整役が重要になります。コラボレーションを円滑に進めるには、共通の目的意識と相手を尊重するコミュニケーションが欠かせません。お互いの強みを引き出し合うことで、想定を超えたイノベーションが生まれます。

また、チームワークの向上は、単なる会議や情報共有だけでは実現しにくいものです。実際に手を動かしながら協働する取り組みを増やすことで、メンバー間の信頼関係が深まり、より強固な連携体制を築くことができます。

消費者志向・課題設定力

あらゆるDX施策は、消費者や社会の抱える課題を的確に捉え、それを満たす形で実行できなければ成功とは言えません。消費者の声を拾い上げ、データやインサイトを組み合わせて本質的な課題を見極める力がDX人材には不可欠です。

消費者志向を高めるためにはインタビューの実施など、定量と定性の両方の情報をバランスよく活用するアプローチが大切になります。単なるアンケート調査だけに頼るのではなく、実際に消費者と対話し、潜在ニーズなどを引き出すことが効果的です。

事実に基づく意思決定

多くのデータを活用するためには、定性的情報と定量的情報の両方を組み合わせた意思決定が重要になります。一方で、データさえあれば正解が見えるというものでもなく、吟味された仮説や目的意識を持って分析することも大切です。データサイエンティストなど専門家の協力を得つつ、ビジネス的な観点も踏まえた総合的な判断が求められます。

適切な情報を集め、ファクトベースで議論する姿勢は、日常の業務改善にも有効です。エビデンスに基づく意思決定を推進するカルチャーを組織全体に根付かせることで、根拠の乏しい施策を最小限に抑え、投資対効果の高い活動を展開しやすくなります。

DX人材の育成・確保方法

不足しがちなDX人材を獲得・活用するためには、採用や育成、キャリア支援を総合的に行う必要があります。

特に、自社に合ったDX人材を確保するには、採用戦略だけではなく、社内教育や環境整備を総合的に整えることが大切です。採用とあわせて自社社員のリスキリングやキャリアパス設計を進めることで、長期的に人材不足を解消しやすくなります。

また、企業文化や組織風土がDXを推進しやすいものとなっているかどうかも大きなポイントです。新しい技術や手法を積極的に取り入れる文化がなければ、どんなに優秀な人材でも能力を発揮しづらくなります。まずは社員のマインドセットやスキルを向上させる仕組みを整備し、DXに取り組む姿勢が当たり前となる空気を醸成することが重要です。

最後に、採用・育成だけでなく、評価制度やキャリアアップのルートを見える化することで、人材の定着率を高める効果にも期待できます。人材が成果を出しやすいよう組織体制を進化させることで、DX推進のスピードと質は間違いなく高まるでしょう。

採用戦略と外部パートナー活用

DX人材を採用する際には、特定のスキルセットを持った人材を絞り込むだけでなく、プロジェクトの中長期的なビジョンを明確に提示することが必要です。候補者にとっては、どのようなビジネス価値を創出するのか、どのように組織を変革していくのかといった魅力が見えると応募意欲が高まります。

また、業種や業界によって求められるDX人材の専門性は異なるため、幅広い採用チャネルにアプローチできる環境を整備しておく必要もあります。

社内研修とリスキリング

既存社員のリスキリングは、DX推進を内製化すると同時に、組織全体の学習カルチャーを育む上でも欠かせません。座学だけでなく、実際のプロジェクトにアサインしてOJTで学ぶ機会を設けることで、知識を実践に結びつけやすくなります。

また、研修プログラムやリスキリング施策を継続的にアップデートする仕組みづくりも重要です。新しい技術やビジネスモデルが世の中に登場するたびに、柔軟にカリキュラムを修正し、社員のモチベーションを維持することで、持続的なDX人材育成を実現できます。

組織体制の整備とキャリアパス

DXを推進するうえでは、部署間を横断した連携は必須になります。組織を縦割りにしすぎると情報共有の遅れや責任者の不明確さが大きな障壁となります。そこで、横断型プロジェクトチームを作る、あるいはCXO(Chief Transformation Officer)を設置するなど、DX推進を主導しやすい体制を整えることが不可欠です。

さらに、DX人材のキャリアパスがオープンに示されることで、社員のモチベーションが高まり、優秀な人材の流出も防ぎやすくなります。専門性を深めるルートだけでなく、マネジメントや事業推進の道も整備し、個々の適性に合わせて柔軟にキャリアを築ける環境を提供することが大切です。

まとめ・総括

企業変革の要として不可欠なDX人材の定義や職種、必要なスキル・マインドセットを整理しました。自社のDX推進に向けて、これらをもとに人材戦略を実行していきましょう。

DX人材は、デジタル技術を軸にビジネス変革をリードする存在であり、組織内で複数の専門領域が連携するための要でもあります。ビジネスアーキテクト、デザイナー、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティなど多彩な役割が集合し、戦略的に機能することで、企業全体の革新力が高まります。

一方で、市場におけるDX人材の需要は急速に拡大しており、人材獲得の難易度も上昇し続けています。そのため、採用だけでなく社内育成や組織構造の見直しなど、多面的なアプローチが不可欠です。具体的な成功事例を参考に、多様な人材を活かす柔軟な人事戦略と研修体制を構築することで、企業としての成長をさらに加速させることができるでしょう。

参考ページ

DX推進スキル標準(DSS-P)概要 | デジタル人材の育成 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構