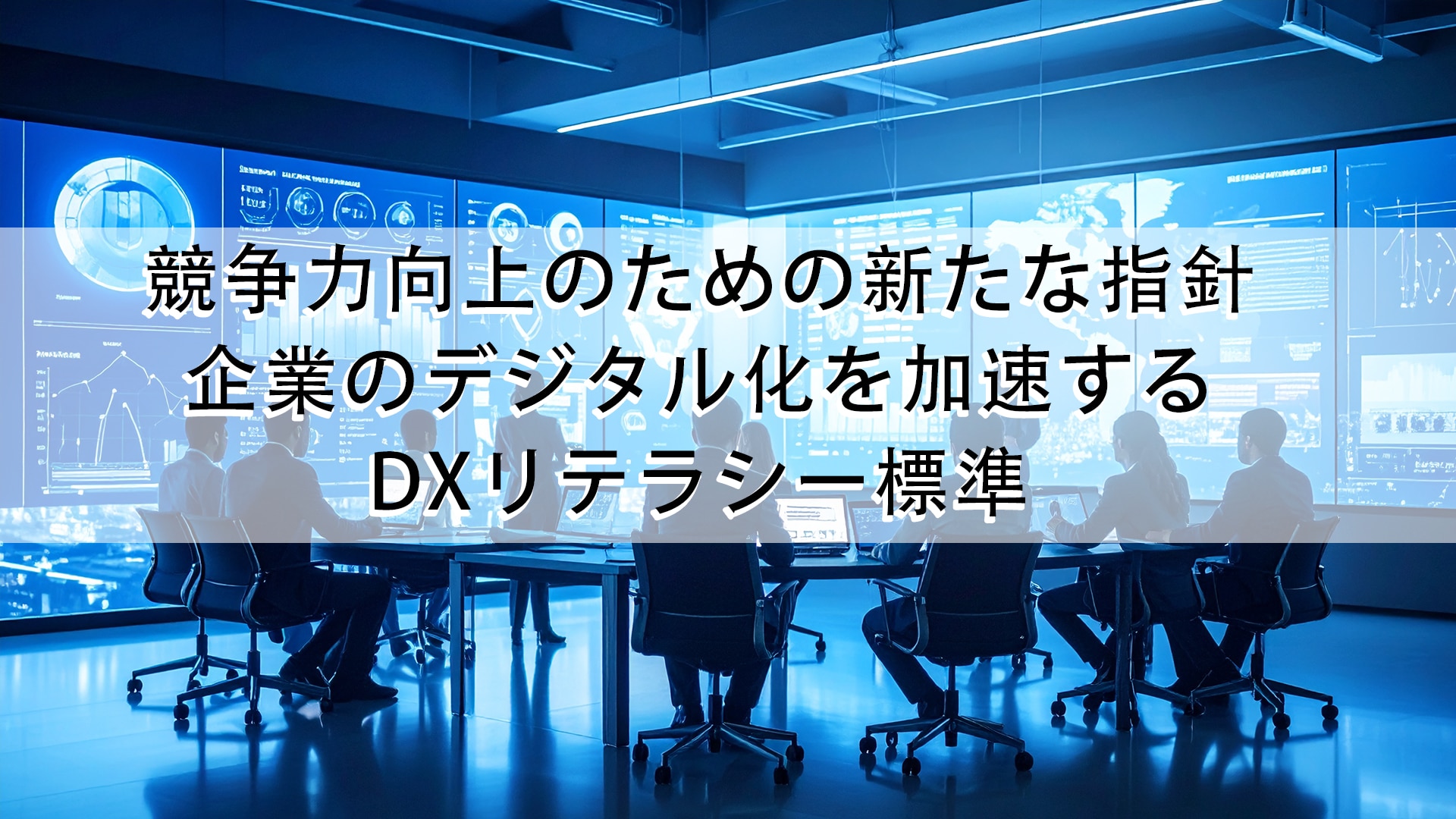

競争力向上のための新たな指針 企業のデジタル化を加速するDXリテラシー標準

DXリテラシー標準(DSS-L)とは、DXを推進する上で身につけるべき能力・スキルを体系的に学ぶために策定された指針です。

今日のビジネス環境では、企業の競争力や成長性を左右する大きな要素としてデジタル活用が不可欠です。そのため、一人ひとりがDXに関するリテラシーを身につけ、DXを自分事ととらえることで、変革に向けて行動できるようになる必要があります。

本記事では、DXリテラシー標準が策定された背景や必要性、また活用方法について詳しく解説します。

DXリテラシー標準が策定された背景と目的

ビジネスの現場では人工知能やビッグデータなどを活用した新サービスの開発が活発化しています。こうした流れの中で、企業としては競争優位を確立するためにデータドリブンな意思決定や柔軟な組織体制が求められ、すべての社員は基本的なデジタル知識の習得と、それをビジネスに応用できるようにすることが急務となっています。

こうした背景をもとに、経済産業省とIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が、企業がデジタル時代の変化に適切に対応するために不可欠な最低限のスキルや知識を定めた枠組みとして策定したのが「DXリテラシー標準」です。

DXリテラシー標準に基づいて学習を進めることにより、 デジタルに関する基礎を身につけるだけでなく、組織全体で共通の言語や手法を理解することで、DX推進をスムーズに進行できるようになります。

また、DXリテラシー標準は国や業界などの垣根を越えた取り組みを想定しており、グローバル競争の中で日本企業の生産性やイノベーション力を高めることを目的としています。デジタル技術に精通する人材の育成を通じて、より多くの企業が新たな市場機会を捉え、さらには革新的なビジネスモデルを生み出していくことが期待されます。

デジタルスキル標準(DSS)との関係

デジタルスキル標準(DSS)は、企業内で求められる基本的なITスキルや知識を整理したガイドラインとして知られています。DXリテラシー標準は各種デジタルスキルをさらに実践的な形でビジネスに活用するため、補完的な役割を果たしています。

例えば、デジタルスキル標準においてはシステム運用やプログラミング入門などの基本事項が中心ですが、DXリテラシー標準ではデータの活用や組織変革の理解といった、より広範囲なトピックをとりまとめています。そのため、DXリテラシー標準はデジタルスキル標準の内容を一段深く活用していく基本ステップと位置づけられます。

まずはデジタルスキル標準で基礎を固め、その上でDXリテラシー標準を活用して新しい価値創出に結びつくスキルへと発展させる流れが理想といえます。

DX推進スキル標準(DSS-DX)との違い

DX推進スキル標準(DSS-DX)は、組織内でDXを推進するリーダー層や専門人材に求められる高度なスキルセットを示しています。一方で、DXリテラシー標準は全てのビジネスパーソンを対象とし、より汎用的なスキルやマインドを中心として定義されています。

DX推進スキル標準ではプロジェクトマネジメント手法や高度なデータ分析、最新技術を使ったサービス企画など、実務遂行レベルまで踏み込んだ内容が扱われることが多いのに対し、DXリテラシー標準では「なぜDXが必要なのか」「どのようにデータを活用するのか」といった、何を知りどのように考えるべきかを理解するための基礎項目が多く盛り込まれています。

DXリテラシー標準が求められる理由

あらゆる業界でデジタル技術の導入が進み、競合他社との差別化や市場拡大を狙うために新たなビジネスモデルを模索する企業が増えています。こうした時代の流れの中で、デジタルリテラシーを持たないままでは新技術を使いこなすことが難しく、結果としてビジネスチャンスを逃してしまうリスクが高まっています。

また、生成AIのように新しい革新的技術が登場するたびに、それを正しく評価し自社の戦略に組み込む判断力が求められます。DXリテラシー標準は、こうした最新のテクノロジーにも適応できる思考方法や基礎知識の習得を支援し、企業活動のスピードと柔軟性を向上させる強力な土台を作り上げることに寄与します。

さらに、グローバル企業との競争だけでなく、社内の業務効率化や働き方改革の一環としてもDXリテラシーは欠かせません。全社員が共通の理解を持つことで、部署をまたいだ協力体制が築きやすくなり、DX推進の意思決定もよりスムーズに進むのです。

日本企業におけるDX推進の重要性とリテラシー不足がもたらす課題

日本企業においては、少子高齢化や市場縮小といった経済構造の変化が急速に進んでおり、既存のビジネスモデルのままでは企業成長の継続が難しいという課題に直面している例が少なくありません

新しい価値を創出するための仕組みを構築するには、現場レベルから経営層まで一貫した理解と協力が不可欠であり、全社員が基本的な素養を身につけることが必須といえます。

海外企業と比較してデジタル化が遅れていると言われてきた日本企業ですが、近年はDXに対する国策的な支援も進んでおり、投資や導入事例が加速度的に増加しています。これらの動向を踏まえても、DXリテラシー標準を活用した人材育成は今後さらに需要が高まっていくと予測されます。

こうしたなかで、DXの重要性を理解していても、具体的なデジタル活用の方法が分からない、あるいは必要なデータをどこから取得すべきか分からないという状況に陥ると、DX推進に関わる施策が形骸化し、期待する成果が得られないまま予算だけが消費されるリスクがあります。また、現場の担当者がデジタルへの苦手意識を持っている場合、大きな変革が必要な局面で抵抗感が強まることもあります。

このような事態を避けるためにも、企業はDXリテラシー標準に基づいた学習プログラムなどを実施することで、社員の初歩的な不安感を解消するだけでなく、組織全体として知識の底上げを図り、戦略的なデジタル技術の導入・活用を行う素地が整えることが可能になります。

<参考>trans-DXプロデューサーとは?

DXリテラシー標準の全体像と主な項目

DXリテラシー標準が示す能力要件や主な項目を把握し、学習モデルとの関係性を見ていきます。

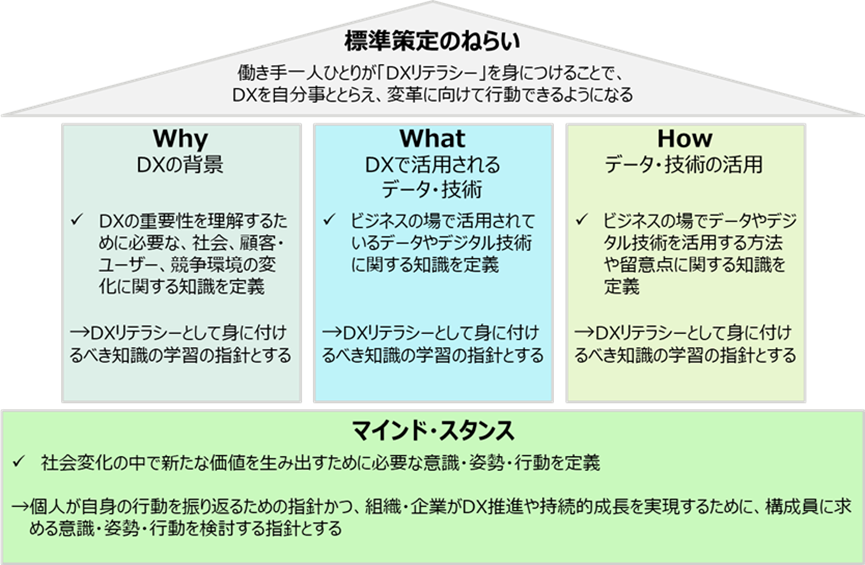

DXリテラシー標準は大きく分けて、

■Why DXの背景や意義

■What データや技術の具体的な活用法

■How 導入・実装の方法

■マインド・スタンス 変革を支える姿勢

の4つの視点で構成されています。単なるITスキルの習得にとどまらず、ビジネス全体を俯瞰する視野と新しい価値を生み出す姿勢を醸成することを目的としています。

加えて、近年の改訂では生成AIの活用や最新テクノロジーに関するリスク管理にもフォーカスしており、情報の信頼性を見分ける判断力などが重点項目として追加されています。これは、生成AIの課題でもあるハルシネーション(事実とは異なる嘘や、文脈と無関係な内容を回答するリスク)への対応はもちろんのこと、情報過多となった現代において、真に価値のあるデータや技術を取捨選択するスキルの重要性が増しているためです。

こうした包括的な項目によって、業務課題を自らの視点で見直し、デジタル技術を活用して解決していくための総合的な力を身につけることができます。

能力要件と学習モデル

まずはITの基礎用語や基本操作に慣れ、次の段階でデータ活用や分析手法を習得し、最終的には事業戦略の立案や組織変革に寄与できるレベルを目指すといったように、学習プロセスがステップごとに明確化されているため、企業としてはどのレベルの社員をどこまで育成するのかが把握しやすくなります。

また、このプロセスを明確化して人事評価や研修プログラムに組み込むことで、社員一人ひとりの成長を可視化しながらDX推進を加速させることが可能になります。

実務に即した能力要件が整理されている点も特徴で、単に座学で知識を得るだけでなく、リアルな業務課題に適用する学習プロセスを重視しています。その結果、学習効果が高まるだけでなく、現場でのDX推進のスピードアップにもつながります。

DXリテラシー標準の活用方法

ここからは、DXリテラシー標準の活用法について見ていきます。

企業がDXリテラシー標準を導入する際には、まず現状のスキルレベルや組織の課題を分析し、どこから着手すべきかを明確にすることが重要です。これにより、研修プログラムやアセスメントツールの選定もスムーズに進めることができます。

次に、研修やワークショップなどの実践的な機会を設けることで、ただの座学に終わらない学習体験を提供しつつ、学習結果を定期的にフォローアップすることで定期的な学習機会や知識共有の場を設け、 継続的に改善していく仕組みを整えることが重要です。

研修プログラムへの組み込み

DXリテラシー標準の各項目を研修カリキュラムに取り込むことで、体系的な人材教育を実現することにつながります。

例えば、デジタル技術の基礎理論を学ぶ講義と、実際にデータ分析ツールを触れる実習を組み合わせ、座学と実践をバランス良く配置できます。

また、全社員を対象とした基礎研修だけでなく、営業部門向けには顧客データ活用の方法を重点的に、開発部門向けには先端技術の活用事例を中心に教えるなど、業務領域や職位に応じたコース設計も必要不可欠です。

こうした研修プログラムを通じて、社員のデジタルへの苦手意識を軽減し、ビジネス全体でDX推進に取り組む下地を作ることができます。

アセスメント設計と結果活用

DXリテラシー標準を活用するには、組織や個人がどれだけ知識を習得できているかを測定するアセスメントも欠かせません。評価基準を明確にすることで、学習成果を定量的・定性的に把握しやすくなります。

アセスメントの結果は、次の研修プランや個人のキャリアプランに反映させることができ、例えば、データ分析スキルに不足を感じている社員がいる場合は、追加の研修プログラムを提供したり、メンター制度を活用するなどの対応につなげることができます。

さらに、定期的にアセスメントを実施することで、組織全体でDXリテラシーがどの程度向上しているのかが見え、経営層と共有することでDX推進の進捗状況を可視化し、さらなる投資や施策の検討を後押しする材料にもなります。

まとめ・総括

DXリテラシー標準は、すべてのビジネスパーソンがデジタル技術やデータ活用について一定の理解を持つための基盤となる枠組みです。日本企業が激変する市場環境で生き残るためには、組織全体でDX推進に取り組む必要があり、DXリテラシー向上が重要な鍵を握っています。

また、国や業界を超えた形で情報共有が進められているため、DXリテラシー標準を学ぶことで最新のテクノロジー動向やベストプラクティスを効率的に取り入れることができます。組織内にDXの推進力を備えた人材が増えれば、レガシーな体質からの脱却や新規事業の創出にもつながるでしょう。

今後も技術革新のスピードは衰えることを知らず、新たなパンデミックや経済危機などの予測不能な事態も起こり得ます。こうした不確実性の高い時代に柔軟に対応するためには、DXリテラシー標準を継続的に活用し、常に学び続ける組織文化を醸成することが大切です。

参考ページ

DXリテラシー標準(DSS-L)概要 | デジタル人材の育成 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構