CX向上の鍵は「顧客接点の再設計」 DX×UI/UXで実現する顧客体験とコスト最適化戦略

デジタル化が進む現代において、CXの重要性がますます高まっています。消費者との接点(タッチポイント)は多様化し、Webサイト、アプリ、SNS、店舗、コールセンター、チャットなど、あらゆるチャネルでのシームレスで一貫性のある体験が求められる時代へと突入しました。

しかし、接点ごとに運用主体や指標が異なるため、体験のバラつきがCX低下を招くケースも少なくありません。CXは顧客満足度やリピート率、さらには収益やLTV(顧客生涯価値)に直結する重要な要素です。

この記事では、優れたCXを実現するための「タッチポイントの再設計」や「DXとUI/UX活用による戦略」を詳しく解説し、CX向上がもたらすビジネス効果を最大化するための具体的な取り組みや成功事例をお伝えします。

今こそCX設計を見直すべき9つの理由

まずは優先してCX向上施策、CX設計の見直しに取り組むべき理由を理解する必要があります。以下に代表的な理由を9つあげました。

1. 企業収益やLTVに直結

消費者は商品や価格だけでなく、“体験” を含めて企業を評価するようになりました。優れたCXを提供する企業はリピート率などが高く、結果としてLTV(顧客生涯価値)も向上します。逆に、不快な体験や一貫性のない対応は、離脱の要因となります。

2. 競争環境の激化

デジタル化により簡単に比較検討できるため、競合他社との差別化がますます重要になっています。商品や価格だけでなく、優れたCXが競争優位性の鍵であり、特にグローバル市場ではCXがブランド価値を左右する大きな要因になっています。

3. 期待値の上昇

テクノロジーの進化に伴い、消費者は迅速でパーソナル化された対応を期待しています。業界大手の企業による先進的なCX提供が、一般的な期待水準を引き上げていることもあり、消費者は「便利で簡単、ストレスのない体験」をすべてのチャネルで求めています。

4. 世代別のニーズの変化

ミレニアル世代やZ世代と呼ばれる層はデジタルネイティブとして、スマートフォンやアプリを中心とした体験を求める傾向が強く、一方でシニア層は使いやすいインターフェースや丁寧な有人対応を重視するため、世代に応じた接点設計が必要です。

5. カスタマーデータの活用可能性

データ収集技術が進化し、消費者の行動や嗜好をリアルタイムで把握できるようになりました。これにより、パーソナル化された体験を提供し、ロイヤルティを高めることが可能になりました。これにより、消費者のデータが各部署で散在している場合などは、データを正しく活用するためにも部署間での連携・データ統合などの対応が急務となります。

6. 法規制やプライバシーの変化

消費者データの取り扱いに関する規制が強化され、情報の適切な管理とプライバシーへの配慮がCX設計において不可欠になりました。信頼を損なうような体験(データ漏洩や不透明な利用)は、CXに多大な悪影響を及ぼします。

7. 経済的不確実性とコスト意識

経済の不透明感が増す中、企業はコスト最適化を目指しつつ、CXを維持・向上させる戦略が求められています。効率的なCX設計は、問い合わせ件数の削減や自己解決率の向上を通じて、コスト削減にも寄与します。

8. 新興技術の活用

AI(人工知能)やチャットボット、音声アシスタントなどのテクノロジーがCX設計に革命をもたらしています。これにより24時間対応や高度なパーソナル化が可能となり、CX向上に寄与します。

9. 社会的要因

パンデミックや災害時のような社会的変化は、消費者の行動や価値観に大きく影響を与え、それらに柔軟に対応できるCX設計が求められます。例えば、非接触型サービスやオンラインでのサポート需要が急増しています。

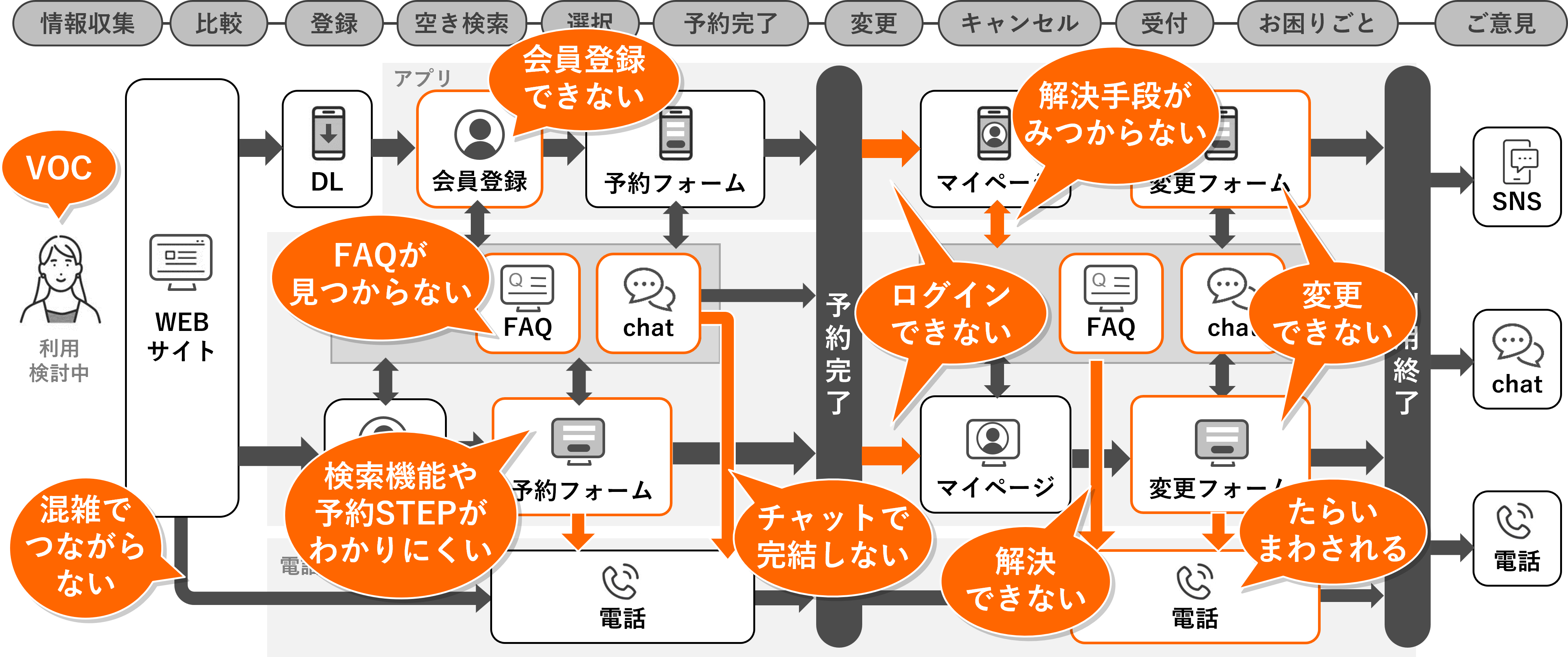

CXを高めるためのタッチポイントとは

店舗での丁寧な接客や、コンタクトセンター(コールセンター)での迅速な対応は依然として重要ですが、デジタル接点(Web、アプリ、チャットボットなど)は、消費者がまず最初に接触するチャネルとして急速に存在感を増しています。重要なのは、“どのチャネルからでも、同じ品質の体験を提供できているか” ということです。

UI/UX改善が与える影響と成功事例

UI(ユーザーインターフェース)や、UX(ユーザーエクスペリエンス)の改善は、CXだけでなく、自己解決率の向上や問い合わせ件数の削減にも直結します。

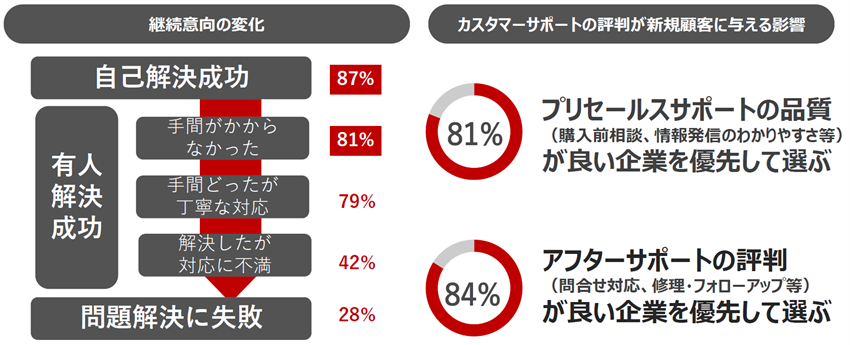

自己解決の成否は消費者のロイヤルティに大きく影響し、自己解決に成功した場合、9割近くの消費者が継続意向を示しますが、自己解決に失敗し有人対応へと移行するにつれその数値は低下。最終的に問題解決に失敗すると3割未満にまで悪化します。

さらに、カスタマーサポートの品質や評判は、新規で利用を検討している消費者の選択にも影響を及ぼし、購入後のアフターサポートだけでなく、購入前の商品・手続き情報の発信や相談といったプリセールスサポートも含めて、より良い企業を優先して選ぶことが分かっています。

自己解決の成否による継続意向の変化と、カスタマーサポートが見込み客に与える影響

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

株式会社SUBARU様では、製品情報に対するサポートニーズにリアルタイムで適応できるよう、週単位で「検索ヒット率」や、回答の「役に立った率」を分析・改善活動を実施しています。その結果、FAQコンテンツ全体のアクセス状況が改善。FAQコンテンツのアクセス数が500%以上に上昇し「FAQが役に立った」との回答も20%以上アップしました。

<参考> 【導入事例】SUBARU様 FAQ改善による「アクセス数」500%以上 「役に立った率」20%以上アップ

CXとコストを両立させる「デジタルチャネル活用戦略」

CXを向上させながらコストを効率的に管理することは、競争が激化する市場において重要な課題です。ここでは、コンタクトセンターのコスト最適化と自己解決誘導、そして実際の成功事例を通じて、デジタルチャネル活用戦略の具体的な方法をご紹介します。

コンタクトセンターのコスト最適化と自己解決誘導

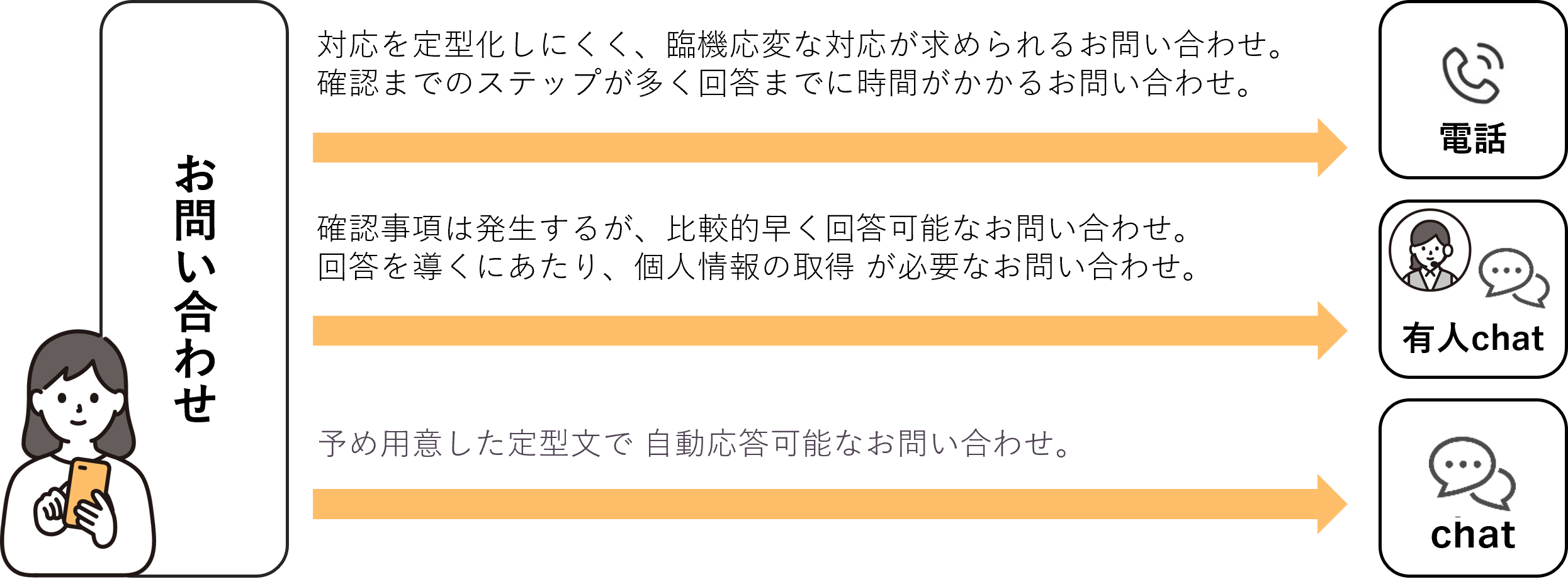

消費者との接点として欠かせないコンタクトセンターは高コスト構造である一方、CXを左右する重要なポイントでもあります。そのため、すべての問い合わせを電話対応するのではなく、自己解決できるチャネルへ誘導することが求められます。

みずほ信託銀行様では株主様からのお問い合わせに対しチャットボットを活用。繁忙期の受付件数のうち半数ほどをチャットボットで対応することができました。また夜間や週末など、コンタクトセンターの受付時間外での対応など利便性も向上しています。

<参考>【企業対談】コンタクトセンターの未来を創るVol.6/みずほ信託銀行×トランスコスモス

CX向上のためにまず取り組むべきステップ

課題の可視化とKPI設計

まずは自社のタッチポイントごとの現状を把握し、どこでCXが低下しているのかを明確化することが重要です。次に、CX向上のための具体的なKPI(例:自己解決率、CSスコア、再購入率など)を設定し、進捗をモニタリングする体制を構築します。

部門連携のためのガバナンス設計と推進体制

CXは一部署だけでは改善できません。現場やサポートを担当する部署間での連携だけでなく、経営層までを巻き込んだ連携を前提としたガバナンス設計が求められます。定期的な情報共有と意思決定ができる会議体の設置など、運用面での整備も欠かせません。

CXとDXの統合的推進が鍵

優れたCXの改善・向上を実現するためには、タッチポイントの再設計やDXを前提とした戦略が必須ですが、これを実現するには従来の部門ごとの取り組みでは限界があります。

消費者が求めるシームレスで一貫性のある体験を提供するためには、企業内の複数部門が連携し、統合的なアプローチを取る必要があります。また、マーケティング・システム・カスタマーサポートなど複数部門をまたぎ、プロジェクト全体を俯瞰して設計・推進するDX人材も必要不可欠です。

このような課題に対し、トランスコスモスでは『trans-DXプロデューサー』が各部門の担当チャネルで推進するDX施策を部門を横断して課題整理し、解決へ向けてご支援しています。

trans-DXプロデューサーは部門を横断した連携を推進し、データや戦略の統合を担う専門家です。

コンタクトセンター・Web/アプリ制作・デジタル広告・EC運用まで幅広い分野への対応が可能で、お客様企業の声を基とした戦略設計から、購入に至るまでのチャネル横断での購買体験改善と、購入前後のサポート強化による自己解決促進・CX向上など、お客様企業のDX推進を力強くサポートしています。

trans-DXプロデューサーの取り組みについて興味・関心をお持ちいただけた際はお気軽にこちらからお問い合わせください。

関連情報

trans-DXプロデューサーとは

消費者とのデジタル接点を強化 ~FOOD & LIFE COMPANIES様が推進するデジタル戦略とは?~

キーワードはズバリ “脱・銀行” !? 新たなお客さま体験の創出によるりそな銀行様のDX推進の未来