AIの進化が切り拓く未来 ビジネスにおけるAI活用とDX・CX推進の戦略

AI(人工知能)は今やビジネスの現場において欠かせない技術となり、マーケティングからカスタマーサポート、商品企画、業務効率化まで、あらゆる分野で活用が進んでいます。

しかしAIがどのような発展を遂げ、現在どこまで進化しているのかについては、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。AIの進化の歴史を振り返ることは、今後のビジネス活用への理解を深める重要な一歩です。

本記事ではAIの進化の歴史と、現在どのような場面でAIが活用されているのかについて見ていきます。

AIの進化の歴史と現状

第一次人工知能ブーム:1950年代後半~1960年代

AIの正式名称は「Artificial Intelligence(アーティフィシャル インテリジェンス)」といい、日本語訳は「人工知能」です。

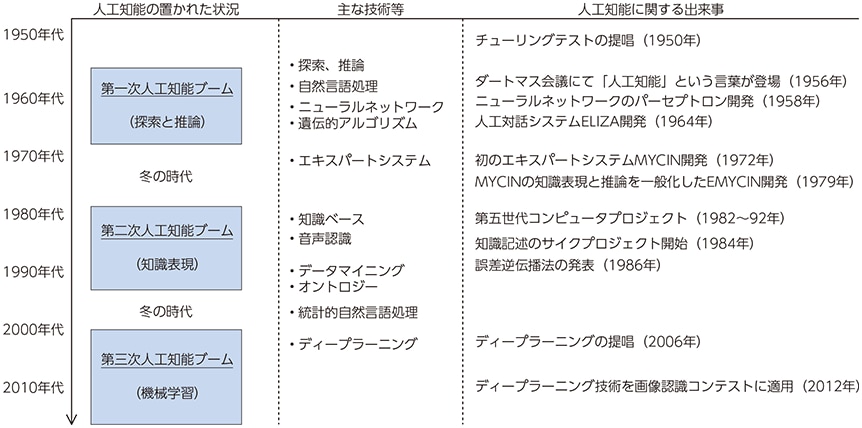

AIの研究は1940年代から存在していましたが、1956年にアメリカのダートマス大学で行われたダートマス会議にて「人工知能(AI)」という言葉が生まれたのをきっかけに本格的に注目されるようになりました。

コンピューターによる推論(※1)や探索(※2)ができるようになったことで特定の問題に対して解を提示できるようになり、ブームに火がつきました。当初はチェスや迷路の解き方など明確なルールのある思考ゲームで能力を発揮しました。

1960年代には、エキスパートシステム(※3)などのルールベース(知識ベース)のAIが登場しましたが、計算能力やデータ量の制限から発展は一時的に停滞。その後、自然言語処理による機械翻訳など研究も進められてきましたが、様々な要因が絡みあう現実社会の課題を解決できるほどの能力はなく、第一次人工知能ブームは幕を閉じました。

第二次人工知能ブーム:1980年代~1995年頃

第二次人工知能ブームがやってきたのは1980年代。

コンピューターが推論するために必要な情報を、コンピューターが認識できる形で記述した “知識” として学習させることでAIが実用可能なレベルに達し、それと同時に家庭にも徐々にコンピューター(パソコン)が普及していったことをきっかけに再度注目を集めました。

日本では1982年から1992年にかけて、政府により「第五世代コンピュータ」と名付けられた大型プロジェクトが推進されました。

しかし、当時はコンピューターが必要な情報を自ら収集して蓄積することができなかったため、必要な全ての情報を人の手で “知識” に書き換える必要がありました。世の中に膨大に溢れている情報を全て人の手で知識に書き換えるのは現実的ではなく、学習させる知識の量と幅は特定の領域に制限せざるを得ませんでした。こうした理由からAIを活用した取り組みは徐々に下火になっていき1995年頃から再び冬の時代を迎えることとなりました。

2000年代~現在:第三次人工知能ブーム

2000年代に入るとパソコンの世帯普及率が急速に上昇し、誰でも自由にインターネットで調べものなどをすることができるようになりました。

それと同時にコンピューターの性能も大きく向上し、「ビッグデータ」と呼ばれる多種多様で膨大な量のデータを活用できるようになったことでニューラルネットワーク(※4)が大きく発展。AIが自身で知識を獲得する「機械学習」が実用化されました。

次いで機械学習の一種であるディープラーニング(深層学習や特徴表現学習とも呼ばれる)が登場し、画像認識・音声認識、自然言語処理が実用レベルで可能になったことでブームが再燃しました。

近年ではディープラーニングの技術を基盤とした生成AIや、音声認識・自然言語処理技術が目覚ましい成果を見せ、企業のDX推進やCX向上に直結する形で活用されています。

一方、過去2回のブームにおける共通点として、「AIで実現できる技術的な限界以上に、社会(人々)がAIに寄せる期待が大きかった」ことがあげられます。そのため、現在のブームについてもAIの技術開発や実用化が最も成功した場合に到達できる潜在的な可能性と、現時点で確実に実現できると見込まれる領域に隔たりがあることを認識する必要があるとの指摘もあります。

ディープラーニングによる技術革新が起き、企業が商品やサービス、はたまたカスタマーサポート等にAIを取りこむことで急速に社会に浸透しつつありますが、実用化のための開発や社会環境の整備などを進めることで、よりAIが社会にもたらすインパクトも大きくなり、その潜在的な可能性と実現性の隔たりも解消されていくと考えられています。

参考:総務省|平成28年版 情報通信白書|人工知能(AI)研究の歴史

※1:学習済みのAIモデルが、初めて見る新しいデータに対して予測や意思決定を行うプロセス

※2:目的を達成するために手順や選択肢を探し出し、最適な解を導き出すプロセス

※3:専門分野の知識を取り込んだ上で推論することで、その分野の専門家のように振る舞うプログラム

※4:人間の脳の神経回路網を模倣した、データから学習する機械学習モデル

AI活用によるビジネスの進化と新たな課題

AIの進化がもたらす最も大きなインパクトは、業務の自動化・効率化、コスト削減だけでなく、従来不可能だった高度な顧客体験の提供です。

例えば、従来のコンタクトセンター(コールセンター)では有人による応対が主体でしたが、AIチャットボットや音声対話AIの導入が進み、消費者応対のスピードと品質が飛躍的に向上しています。マーケティング分野では消費者ごとにパーソナライズされたレコメンドや、SNS分析による市場動向の可視化がAIによって日常的に実現されています。

具体的には、transpeechなどAIを搭載したサービスは、音声認識・自然言語処理技術を使ってコンタクトセンターやオンラインチャネルの会話内容をリアルタイムにテキスト化・分析できるため、応対品質の均質化や顧客(消費者)インサイトの抽出、生産性向上に直結しています。このようなAIの導入によって、ビジネス全体のコスト削減、業務効率化、顧客満足度向上(CX推進)が可能になります。

<参考>transpeech サービス紹介

デジタル化の波は消費者と企業の接点にも大きな変革をもたらしています。従来の店頭やカスタマーセンターに加え、Webサイト、チャット、SNS、アプリなど、消費者は多様なデジタルチャネルを使い分けています。AIを活用することで、各チャネルごとに一貫性のある体験を提供し、消費者の利用意向や行動特性に応じたコミュニケーションを設計できるのが大きな強みです。

例えば、AIチャットボットは24時間対応による問い合わせ負荷軽減だけでなく、消費者の属性や過去の履歴をもとに最適な情報を提案できます。音声認識AIによる自動応対も、コンタクトセンター業務の効率化だけでなく、感情解析やVOC分析による商品改善、新サービス創出にも役立ちます。このように、AI技術のデジタルチャネルへの適用が、企業のCX向上と他社との差別化につながっています。

<参考>様々な業界におけるAIの活用例(一例)

<医療業界>

・診断支援システム:AIを用いて画像診断(CTやMRIなど)の解析を行い、疾患の早期発見を支援

・パーソナライズ医療:患者の遺伝情報や生活習慣を分析し、個別に最適化された治療法を提案

・ロボット手術:AI駆動のロボットが手術を行い、精度を高めるとともに患者の回復を早める

<金融業界>

・アルゴリズムトレーディング:AIを使用して市場データをリアルタイムで分析し、自動で取引を行う

・不正検知システム:トランザクションデータを監視し、不正行為をリアルタイムで検出

・チャットボット:カスタマーサポートなどにAIチャットボットを導入し、迅速かつ効率的に消費者の問い合わせに対応

<小売業界>

・需要予測:AIを用いて過去の販売データを分析し、商品の需要を予測することで在庫管理を最適化

・パーソナライズマーケティング:消費者の行動データを分析し、個別にターゲットを絞った広告やプロモーションを提供

・自動化された倉庫管理:AIを活用して倉庫内の商品の配置やピッキングを最適化し、業務効率を向上

<製造業界>

・予知保全:センサーを用いて設備のデータを収集し、故障の前兆を検知してメンテナンスを実施

・品質管理:AIを使った画像解析により製品の品質をリアルタイムで監視し、不良品を早期に発見

・生産ラインの最適化:AIアルゴリズムを使って生産プロセスを分析し、生産効率を向上

<交通・物流業界>

・自動運転技術:センサーとAIを組み合わせて、車両が自動で運転できるようにする

・輸送ルートの最適化:AIを用いてリアルタイムの交通データを分析し、最適な輸送ルートを算出

・配送ロボット:AIを搭載した配送ロボットが顧客の元へ商品を届けるシステムを構築

AI本格活用時代のDX推進に必要な考え方

AIの進化によって膨大なデータの活用が可能となる一方で、最大限の効果を得るためには全社一丸となってのDX推進が不可欠です。DXとは単なる業務のデジタル化ではなく、組織の横断的な変革やビジネスモデルの革新を意味します。AIのポテンシャルを最大限活かすには、複数部門にまたがるデータ連携、意思決定の迅速化、そして全社的な意識改革が求められます。

現場主導型の小規模なAI導入でも一定の効果は生まれますが、CXの本質的な向上や組織全体のイノベーションにはDX推進人材の育成や各部門の垣根を越えた協力体制が不可欠です。

例えば、トランスコスモスでは『trans-DXプロデューサー』がお客様企業の部門を横断してプロジェクトを推進し、全社最適な顧客体験を設計・実装するための重要な役割を担っています。DX推進やCX向上を目指すには、次のポイントが重要です。

■組織横断型プロジェクトチームの形成

AI導入は部門単独ではなく、マーケティング・CX・IT・現場運営など多部門が連携して推進する必要があります。DX推進担当やプロデューサー的役割を中心に、全体設計から現場実装まで一貫した方針が求められます。

■目的とKPIの明確化

属人的なAI活用に留まらず、「何のためにAIを使うのか」「どのビジネス価値に直結するのか」目的意識と測定指標を明確に設定しましょう。CX向上やコストダウン、業務効率化などターゲットのKPI設計が肝要です。

■データ活用基盤の整備

AIは大量のデータがあってこそ真価を発揮します。セキュリティ・プライバシー対策を講じつつ、複数チャネルに分散した消費者のデータの統合・活用基盤を整えることが効果的な活用の基礎となります。

消費者のデジタル化志向や利用意向は急速に変化しています。“いつでも・どこでも・自分に合った形で” サービスを受けたいというのが今や当たり前の要望です。そのため消費者接点の最適設計が、CX最大化やビジネス成長の鍵となります。

問い合わせから注文、アフターサポートまで一貫してAIが対応できるフローをWeb・SNS・アプリなど各チャネルに設計し、利用者ごとに柔軟に最適化します。さらに、AI分析で取得したVOC・行動データをもとに、有人対応との連携もシームレスに実現。これにより個別最適化されたきめ細やかなサービス提供が可能となり、消費者のロイヤリティ向上や解約防止にも貢献します。

AI時代のビジネス進化に向けて求められる人材像と組織

AIの進化は今後さらに加速し、AI基盤によるデジタルチャネル活用や全社的なDX・CX推進がビジネスの競争力を大きく左右します。その中心にはAIやデジタル技術への深い理解のみならず、組織横断プロジェクトを牽引するリーダーシップやコミュニケーション能力、多様な消費者ニーズを見極めチャネル設計を最適化するマーケティング視点が不可欠です。

AI×DX時代をリードするために必要なのは、

・AIの基礎知識

・変革を推進できる組織体制

・複数チャネルとデータ活用を統合できる設計力

・最新技術を生かしたコスト削減・CX向上

という4つの視点。そのためには、DX推進担当やtrans-DXプロデューサーのような全社を横断してプロセス変革を支援できる人材の育成・採用が、今後ますます重要になるでしょう。

AIの進化の歴史を理解し、どう活用するかの具体的イメージを描くことで、ビジネスの現場は新たな価値創造の大きな一歩を踏み出せます。AI×DXで実現する次世代CXの実現に向け、今こそ積極的なチャレンジが求められています。

関連情報

trans-DXプロデューサーとは