DXとデジタル化の違いとは?日本企業の課題と進むべき方向

デジタル化とDX(デジタルトランスフォーメーション)の違いが曖昧なまま、DX推進が求められている現在。特にBtoCビジネスを担う企業にとって、顧客接点の変化、業務改革、人材不足などの課題を乗り越えるためには、DXの本質的理解と実行が欠かせません。

本記事では、以下を通じて自社に適したDX推進戦略を描くためのヒントをお伝えします。

・「デジタル化」と「DX」の違い

・最新指針「デジタルガバナンス・コード3.0」

・日本のDXの現状(DX白書2023、DX動向2025)

・DXが進まない理由と課題

DXとは何か?デジタル化との違いを正しく理解する

デジタル化(Digitization)とは、アナログな情報をデジタルに変換することです。例えば、紙の資料をPDF化したり、電話注文をWebフォームに変えたりするなどです。これは業務の一部を効率化する手段ですが、企業のビジネスモデルや価値提供のあり方を根本から変えるものではありません。

一方、DXは「デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織を変革し、新たな価値を生み出すこと」を指します。単なるIT導入や業務効率化ではなく、デジタルを軸にした経営戦略そのものの変革が求められます。

項目 | デジタル化 | DX |

目的 | 業務効率化・コスト削減 | ビジネスモデルの変革・価値創出 |

対象範囲 | 部署や業務単位 | 企業全体・組織文化 |

例 | ペーパーレス化、RPA導入 | サブスクモデルへの移行、OMO戦略 |

デジタルガバナンス・コード3.0 〜DX経営による企業価値向上に向けて〜

経済産業省は2020年11月に企業のDXに関する自主的取組を促すため、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表といった経営者に求められる対応を「 デジタルガバナンス・コード」として取りまとめました。

2022年9月には、デジタル人材の育成・確保をはじめとした時勢の変化に対応するため、「デジタルガバナンス・コード2.0」に改訂、2024年6月にはより経営者がDXに取り組むことを推進するため、DXを通して得られる企業価値向上に焦点を当て、経営者への伝わりやすさを重視した見直しをはじめ、データ活用・連携やデジタル人材の育成・確保、サイバーセキュリティ等の時勢の変化に対応するため「デジタルガバナンス・コード3.0」を策定しました。

「デジタルガバナンス・コード」では主に以下の内容について触れています。

・経営戦略とDXの統合:DXは「業務効率化」ではなく、企業の競争力強化の中核とする

・経営トップの責任と発信:DXを経営層が主導し、社内外へビジョンを発信

・人材・組織文化の変革:デジタルスキルだけでなく、「変革を受け入れる文化」を形成

・デジタルガバナンスの確立:セキュリティ、プライバシー、リスクの管理体制を整備

また、「デジタルガバナンス・コード3.0」は形式的に遵守するだけではなく、以下のような使い方もできるでしょう。

・自社のDXの現状を評価する「診断フレーム」として活用する

・経営層向けのDX理解促進ツールとして活用する

・IR資料、統合報告書の文脈で「DX戦略の説得力強化」に活用する

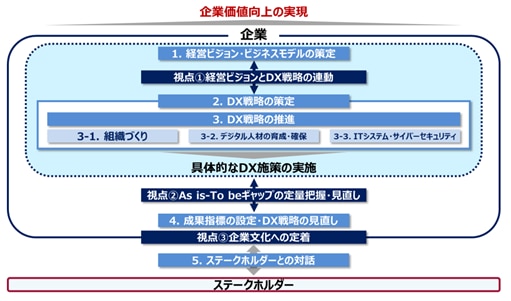

デジタルガバナンス・コードの全体像

「DX経営に求められる3つの視点・5つの柱」

出典: デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~

なぜ今、企業にDXが必要なのか

企業のDX推進が求められる背景には、顧客体験の変化とデジタルチャネルの重要性が増していることがあげられます。

消費者の購買行動は、SNS、EC、チャット、口コミなどデジタルチャネルを軸に大きく変化しており、BtoC企業にとって顧客接点の最適化は喫緊の課題です。DXを通じてCX(顧客体験)の向上を図ることで、売上やロイヤルティ向上に直結します。

従来のシステム化はコスト削減が目的でしたが、DXは新たな収益機会の創出がゴールです。例えば、顧客データを活用したレコメンド機能や、購買行動の予測による需要最適化などがその例です。

DXは企業の競争力を左右し、世界的なプラットフォーマーであるAmazon、Google、Appleなどは、デジタルを核に業界構造を変えてきました。国内でも競合との差別化の鍵は、DXのスピードと深さにあるといえるでしょう。

日本企業のDXの現状と課題

IPA(独立行政法人情報処理推進機構 )が発行した「 DX白書2023」では、日本企業のDXへの進捗状況が詳細に示されています。

そのなかでは、

・DXに本格的に取り組んでいる企業はわずか20%以下

・取り組みの多くが「実証実験止まり」や「部分最適」にとどまる

・経営層の関与や戦略不在が課題に

・経営層のコミットメント不足

・ 人材不足とデジタルリテラシーの欠如によってDX人材の確保が難しい

・既存システムの老朽化と複雑性が足かせとなりスムーズなデジタルシフトが困難

などが日本企業に見られる課題としてあげられています。

また、世界との比較で見える日本の立ち位置についても、欧米諸国と比較すると日本のDXは大きく後れを取っており、以下のような点が指摘されています。

・経営におけるデータ活用の遅れ

・ユーザー視点のプロダクト設計不足

・変革への文化的抵抗

主な課題 | 詳細 |

経営者の理解不足 | DXが「IT化の延長」と誤解されている |

明確な戦略がない | DXビジョンやKPIを定めていない |

人材不足 | DXを牽引できる人材がいない/育っていない |

システムの老朽化 | レガシーシステムが刷新の妨げになっている |

組織文化の硬直 | 変化に対する抵抗が大きい |

DX動向2025から読み解く、今後の注目ポイント

IPAの最新レポート「 DX動向2025」では、これからのDXにおける3つの重要視点が整理されています。

1. DXは経営戦略の根幹となる

・「IT導入の支援」ではなく、「経営者が指揮する構造改革」と位置づける

・製造業/流通/金融など全産業において「収益モデルの変革」が焦点に

2. 成熟企業と停滞企業の「DX格差」が拡大

・DX先進企業は、自社でデータを活用し継続的に顧客価値を創出。一方で、「PoC(実証実験)止まり」の企業は競争力を失っていく

3. サステナビリティと一体化するDX

ESGや脱炭素経営にDXが密接に絡むようになり、「環境×経営×デジタル」が新潮流に

また、自社でDXを進めるためのステップとポイントとして、以下の内容があげられています。

・現状分析と目的設定

まずは自社の現状と課題を客観的に分析しましょう。顧客との接点、業務の非効率な領域、IT資産の状態を洗い出し、どこから着手すべきかを明確にします。

・体制整備と人材育成

DXは一部門の取り組みではなく、経営と現場が一体となったプロジェクト体制が不可欠です。デジタル人材の確保・育成にも早期に着手する必要があります。

・外部パートナーの活用方法

DXを内製だけで進めるのは現実的ではありません。戦略立案から実装、運用までを支援できるパートナーの選定が成功のカギとなります。

まとめ:DXを自社で進めるために「今すぐ始めるべきこと」

DXは「戦略」であり「経営」でもあります。今後、企業が競争力を保つためには、DXを単なる業務改善ではなく「戦略・経営」として捉えることが重要です。

DXとデジタル化の違いを正しく理解し、日本企業が抱えるDX推進の課題と現実に対して、小さな変革から始めて段階的に取り組む姿勢が大切です。その際、必要に応じて外部パートナーと連携し、社内外の視点を活かすのも良いでしょうか。

トランスコスモスではDX推進に必要なサービスをワンストップで提供しており、マーケティング・カスタマーサポート・IT導入まで幅広く対応可能です。

trans-DXプロデューサーは組織を横断しながらDX推進、施策の設計・実行・改善まで一貫したご支援が可能です。まずは、現状診断から始めてみませんか?

デジタル領域の改善を支援するVOC×WEBサイト簡易診断サービスの詳細は こちら |

関連情報

trans-DXプロデューサーとは

デジタル領域改善に向けた調査分析サービスご紹介