■はじめに

「消費者と企業のコミュニケーション実態調査」、通称「コミュ調」も10周年を迎えました。

今年は全10回の調査結果を総括するとともに、生成AIの進化に伴う影響の考察と、昨年に続いて「COMX:コムクス(コミュニケーション体験評価)」の指標体系のブラッシュアップや業界別分析に挑んでいます。

■消費者と企業のコミュニケーション実態調査 実施概要

● 調査企画:トランスコスモス株式会社

● 調査目的:消費者と企業のコミュニケーション実態把握

● 調査時期:2025年7月31日~8月5日

● 調査方法:インターネットモニター調査

●ダウンロードペーパー: https://www.trans-plus.jp/data/2025cx

10年目となるコミュ調2025-2026では、3つのテーマを掲げました。

この徹底解説では、①コミュニケーションチャネルの最新利用実態と②生成AI普及の影響を中心に解説します。

加えて③CX(Customer Experience)の改善に向けたCX指標の測定方法と分析結果をご紹介します。

記事内のグラフやイラストのより詳しい解説は、今年度の調査レポートに掲載されています。またもう一つのテーマである「CX指標の測定と重点改善項目」についても、詳しい考察がされています。下記のリンク、もしくはこちらから是非ダウンロードを行ってください。

<参考>消費者と企業のコミュニケーション実態調査2025-2026

コミュニケーションチャネルのDXと多様化の進行

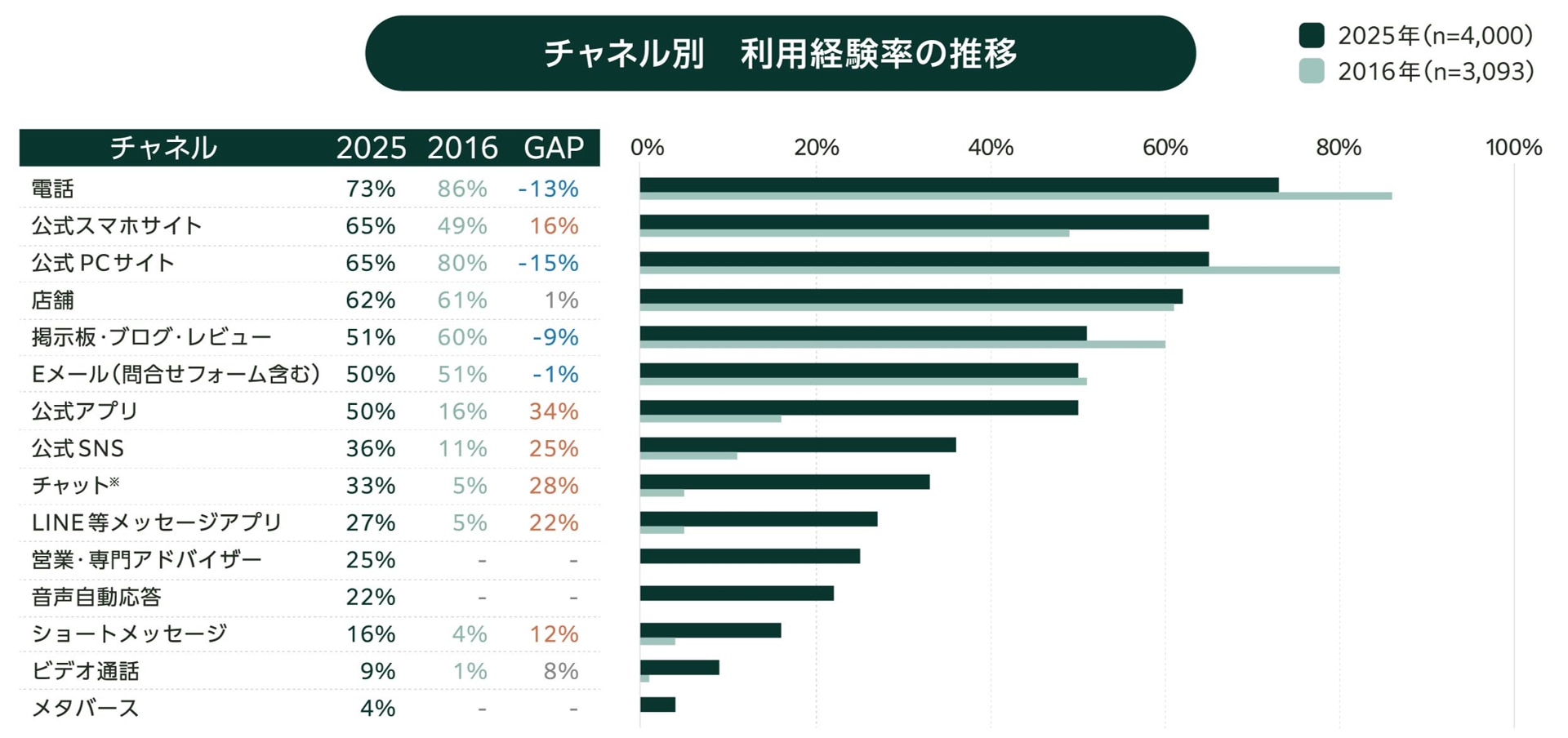

この10年間で、LINEやSNSなどスマホを使ったテキストコミュニケーションが大幅に拡大しました。各チャネルの利用経験率を見ると、テキストや音声を使った新型デジタルチャネルは増加傾向が続いています。

しかし、これは従来チャネルの利用減少を意味するものではありません。電話・公式サイト・店舗などの従来チャネルは依然として高い利用率(6~7割)を維持しています。【図1】

図1:消費者と企業のコミュニケーションチャネルの利用経験率

※チャット:チャットボット(無人)または有人チャットの双方を含むハイブリッドチャット

※チャット:チャットボット(無人)または有人チャットの双方を含むハイブリッドチャット

※数値は小数点以下を四捨五入

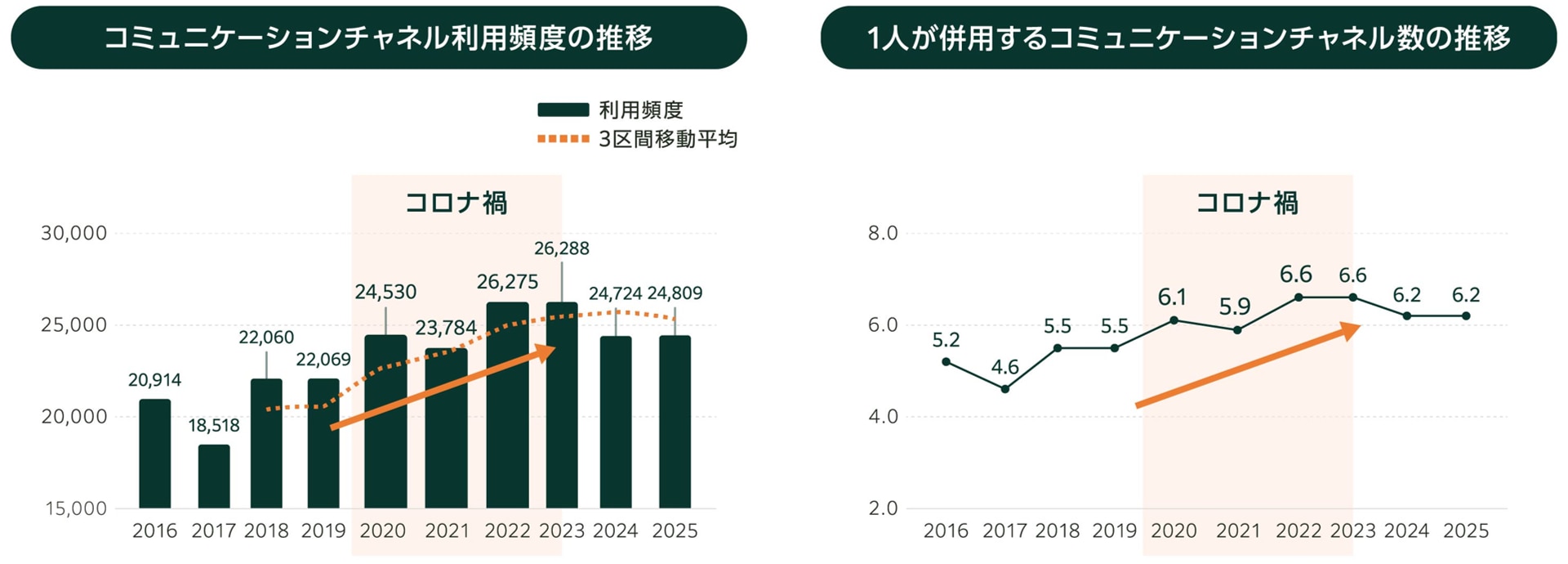

このような現象の背景には、消費者と企業のコミュニケーションチャネルの利用頻度の絶対量が10年間で増加し、チャネルの併用・使い分けが拡大したという事実があります。特に2020~2023年度のコロナ禍を契機に大きく伸長し、1人が併用するチャネル数も6チャネル以上に拡大しています。【図2】

図2:消費者と企業のコミュニケーションチャネル利用頻度のトレンド

※各年度ごとに調査対象母集団の件数が異なるため、2025年度(n=4,000)に合わせてウェイトバック集計した数値を表記

したがって、現状はデジタルやアナログを問わず、複数のチャネルを組み合わせて併用することが日常化し、コミュニケーションが「複線化」した状態だと考えられます。

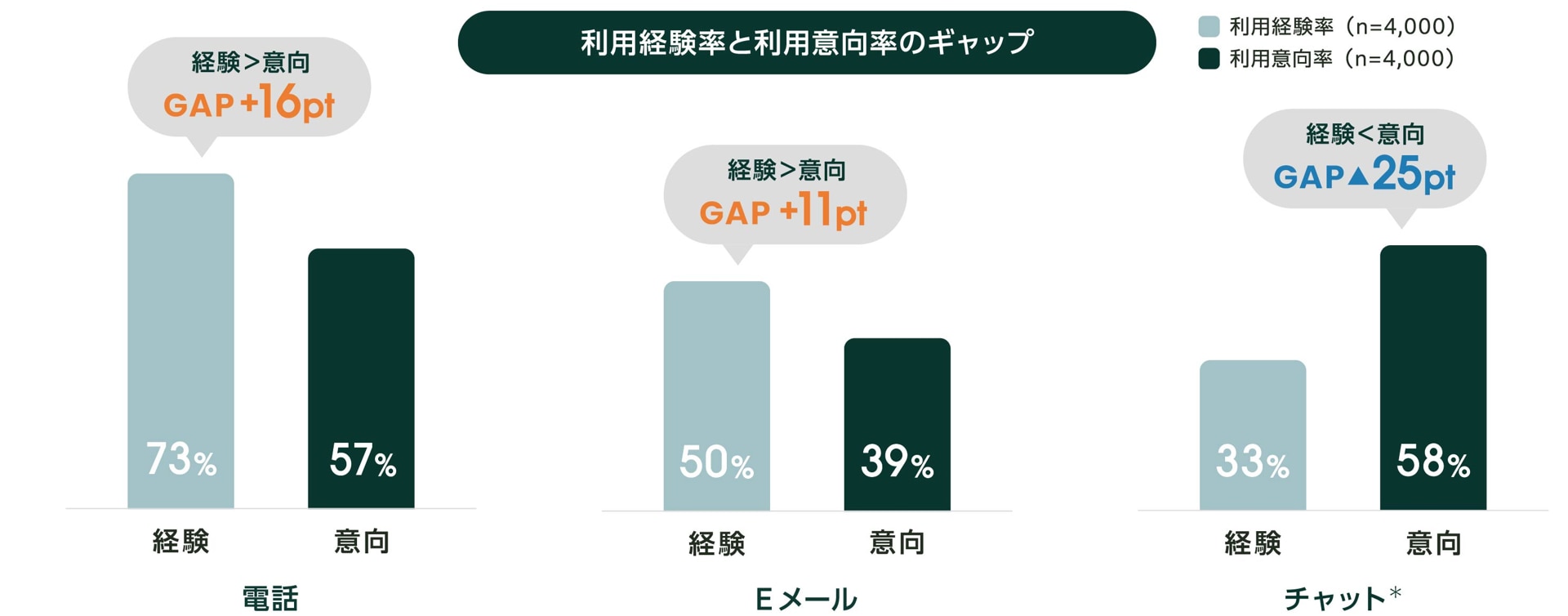

ここで利用経験だけでなく、利用意向とのギャップも見てみましょう。電話やEメールは、経験(利用している人)が意向(利用したい人)より高く、消費者の意に反して利用されている状態です。逆にチャットや音声自動応答は、意向が経験より高く消費者の利用意向に十分に応えられていません。【図3】

つまり、スマホでの利用を前提としたニーズに、企業の環境整備が追い付いていないのです。

図3:チャネル別の利用経験率と利用意向率のGAP

※数値は小数点以下を四捨五入

※チャット:チャットボット(無人)または有人チャットの双方を含むハイブリッドチャット

チャットについては、時間や場所を選ばず、待たずに使える利便性が評価されています。それゆえ、文章表現や導線のわかりにくさ、サポート対応範囲の限定などの課題に対する改善が求められています。特に、 チャットボットで解決できない場合は、有人対応へスムーズに引き継ぐことが重要です。

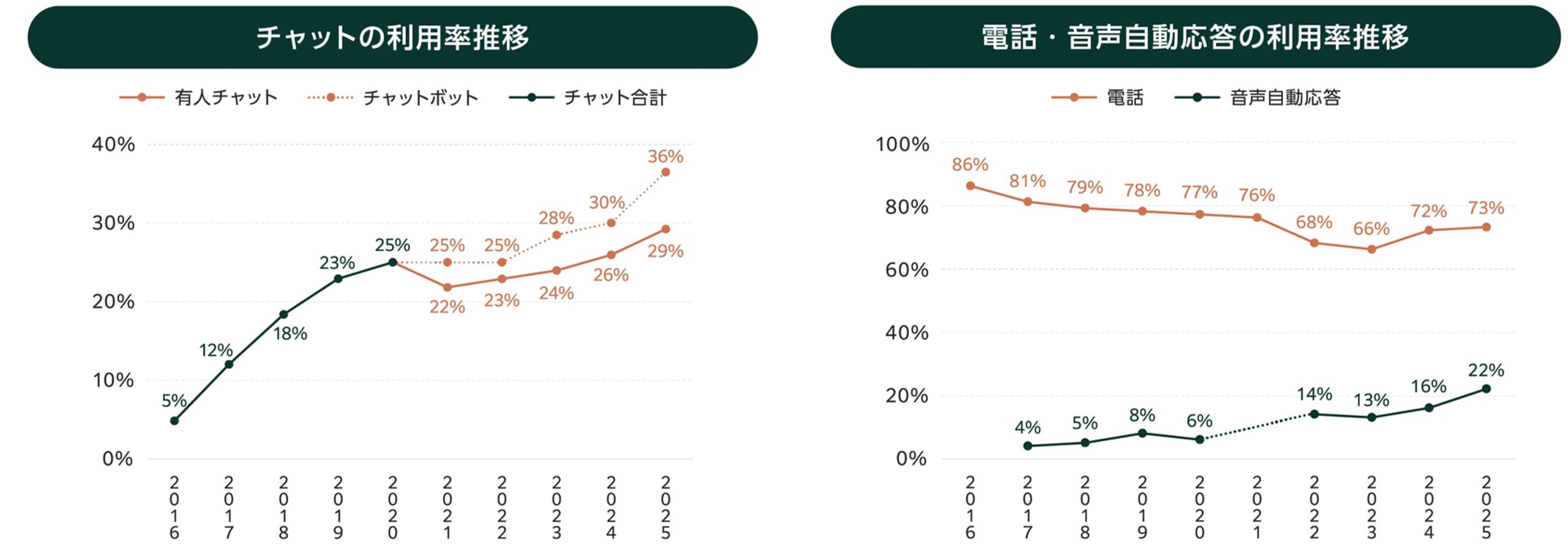

有人チャットとチャットボットは相互補完関係にあります。ゆえに10年間、両者の利用率は歩調を合わせる形で同時に増加を続けています。

そして、電話と音声自動応答の間にも、この相互補完関係が見られます。電話は一時期66%まで減少しましたが、近年は増加に転じ73%まで回復しています。【図4】

図4:チャットと電話・音声自動応答の利用率推移

※2020年までは、チャットはチャットボットと有人チャットの両方を含んだ数値 2021年より、両者を区別してデータを収集

※音声自動応答については、2016 年および 2021 年は未計測

※数値は小数点以下を四捨五入

この図は、ボイスボットなどの利用拡大が電話の利用を押し上げている可能性が高いことを示唆しています。このことから、 AIやボットは有人対応に取って代わる存在ではなく、互いに補い合う関係であることが改めてご理解いただけるのではないでしょうか。

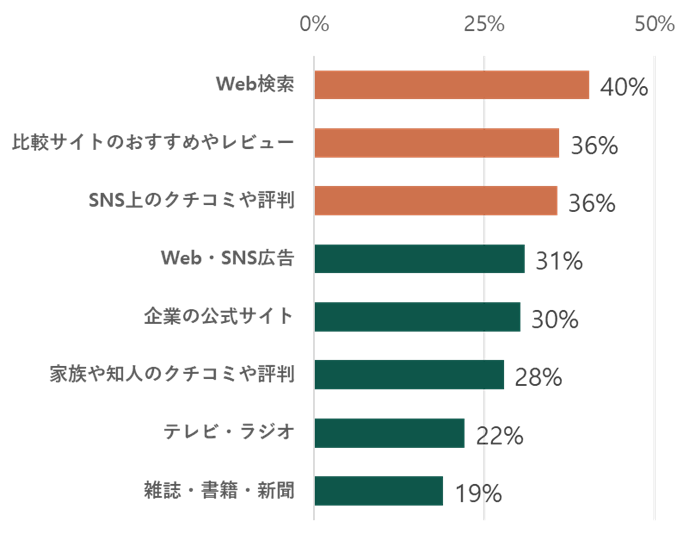

カスタマージャーニーにおけるWeb検索とクチコミの重要性

現代の消費者は、自分で調べることができる情報源の利用意向が強い傾向がみられます。「今後3年以内に利用が増加すると思う情報収集手段」を質問したところ、Web検索・レビュー・SNSが3割以上を占める一方、テレビや新聞などのオールドメディアは2割前後に留まっています。【図5】

マス媒体で認知度を高めることは今後も必要ですが、それだけでは不十分な時代なのです。

図5:今後3年以内に利用が増加すると思う情報収集手段

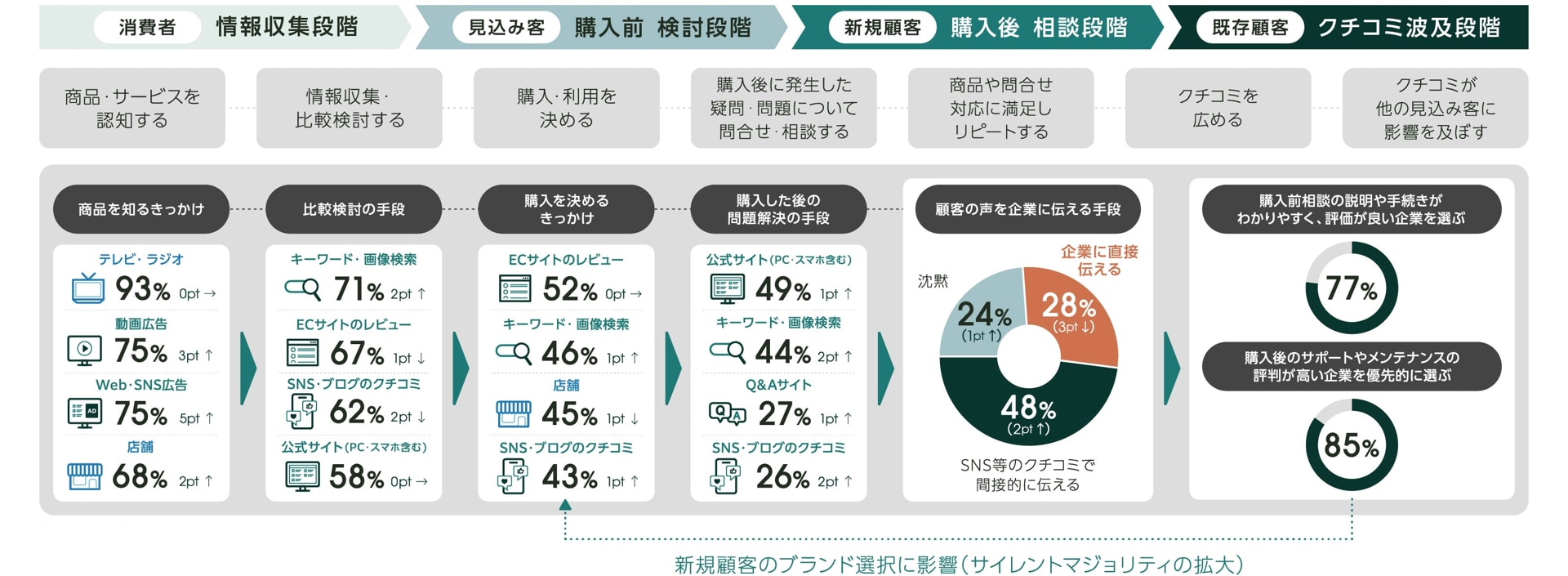

CXを語るためには、個々のチャネルを「点」ではなく「線」でみる、すなわちカスタマージャーニーで顧客体験の流れを捉える必要があります。そこで「優良顧客育成地図」をご覧ください。【図6】

この地図を見ると、情報収集や問題解決の手段としてデジタルチャネルの存在感が増しており、特に Web検索やSNS上のクチコミの影響力が高くなっていることがわかります。

図6:優良顧客育成地図2025-2026

※緑色系統のチャネル:デジタルチャネル

※緑色系統のチャネル:デジタルチャネル

※青色系統のチャネル:アナログチャネル

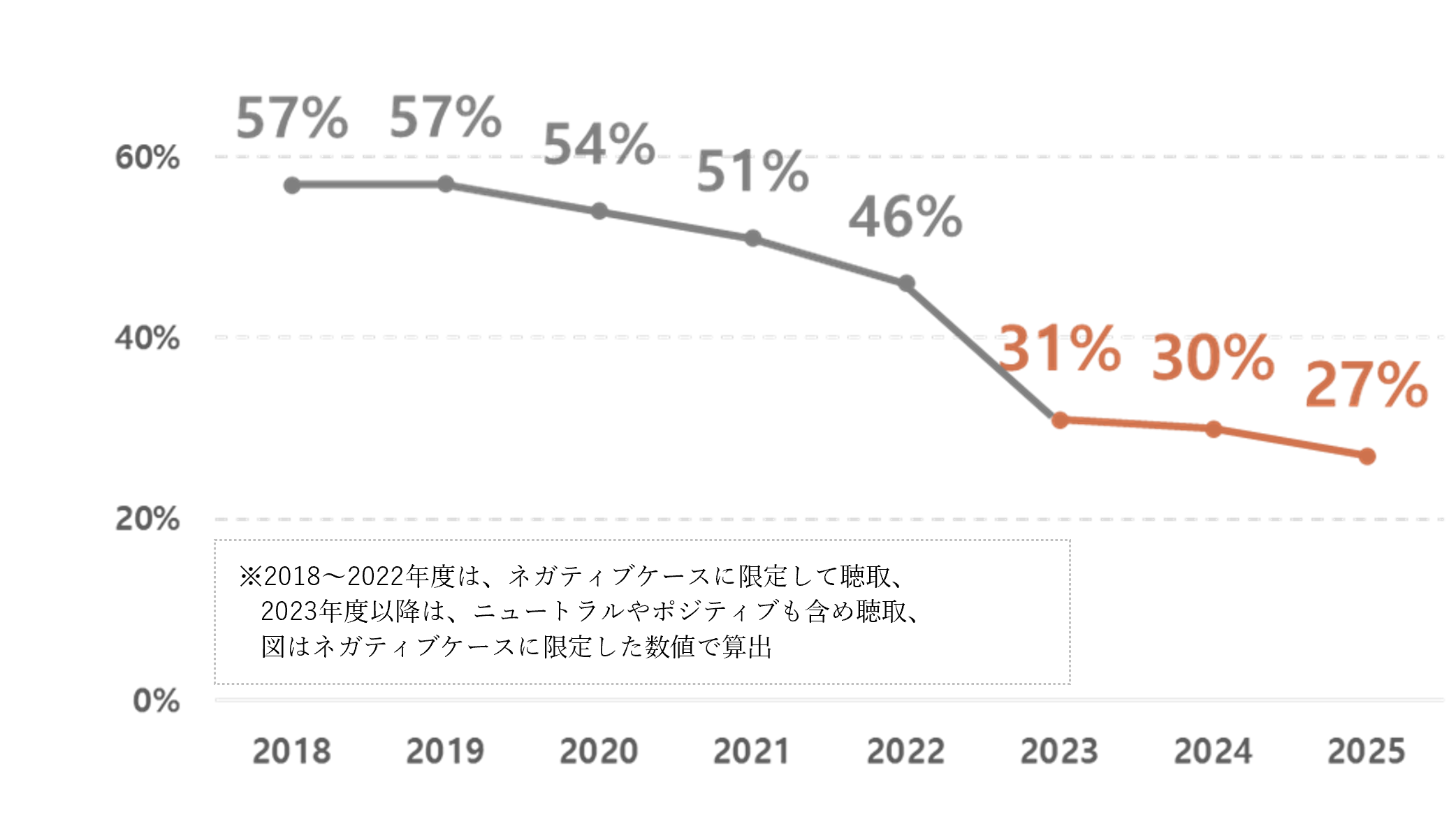

また、計測方法が変化した関係で参考値に留まりますが、問題や不満が発生した場合の企業への直接的なVOC(顧客の声)伝達割合は2018年から低下し続けています。これは、 企業が受け取る「生の声」の稀少性が高まっていることを示唆しています。【図7】

図7:問題や不満が発生した場合に、企業に顧客の声を直接伝える人の割合の推移(参考)

一方で、いわゆる「サイレントマジョリティ」層が拡大しています。ただし、本当に沈黙している層は24%程度で、実際は半数(48%)がSNS等でクチコミを行っています。その結果、 クチコミが新規顧客のブランド選択に与える間接的影響力が増大していると考えられます。

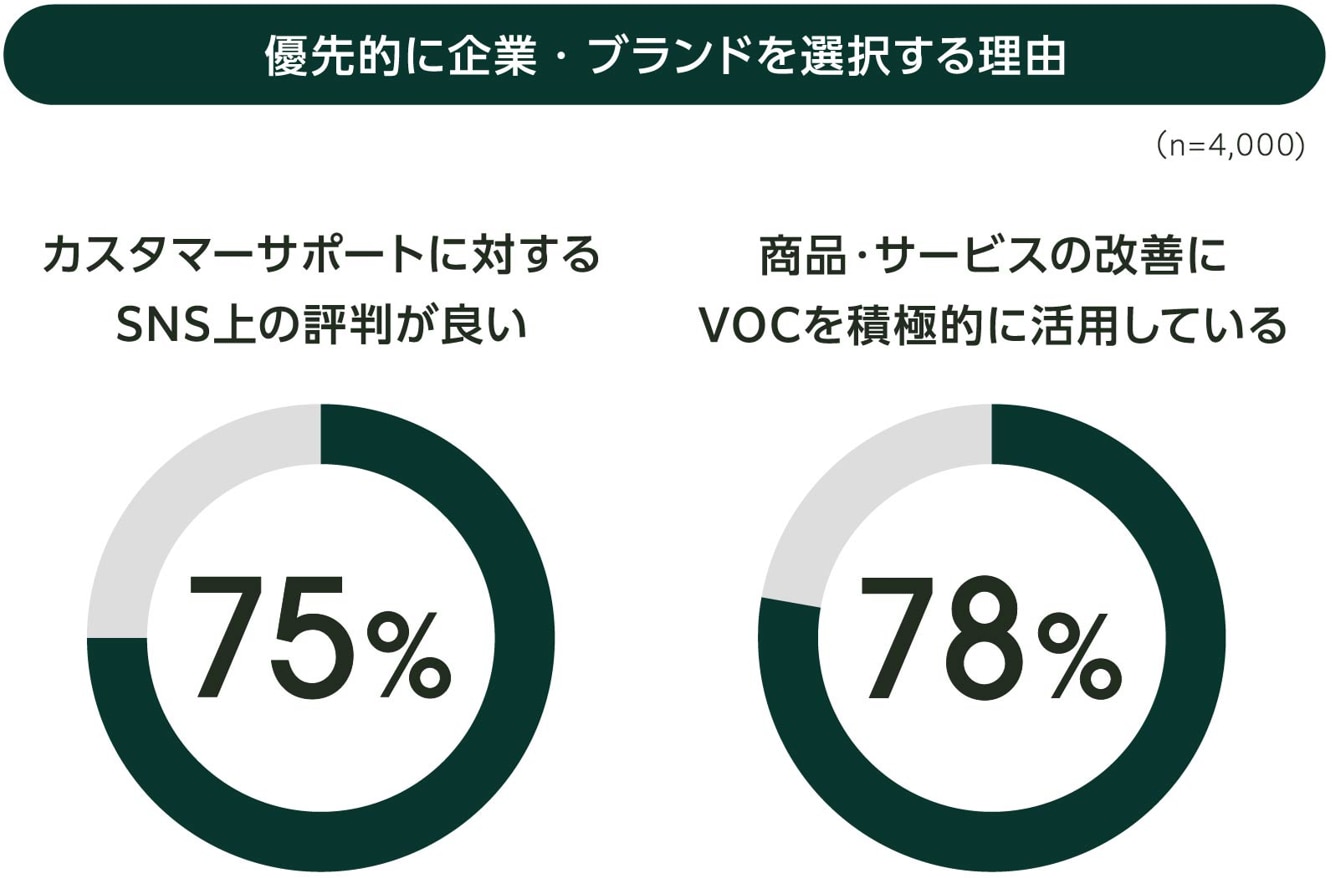

実際、消費者の75%はSNS上のカスタマーサポートの評判が良い企業を優先選択するなど、VOCやSNSクチコミがブランド選択に大きく影響します。

このように、現代の消費者は自分で検索して情報を収集する一方で、その過程で見聞きした他人の評価・評判を重視する特徴があるのです。

コミュニケーション体験による顧客ロイヤルティの変化

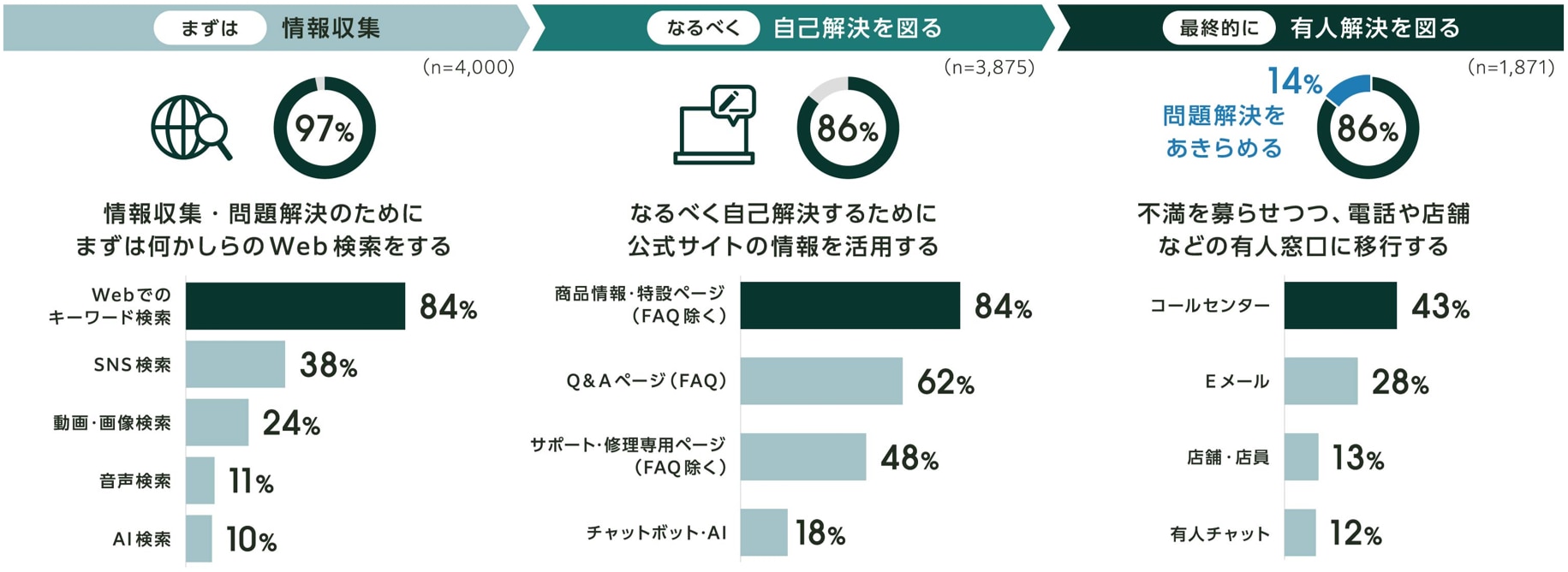

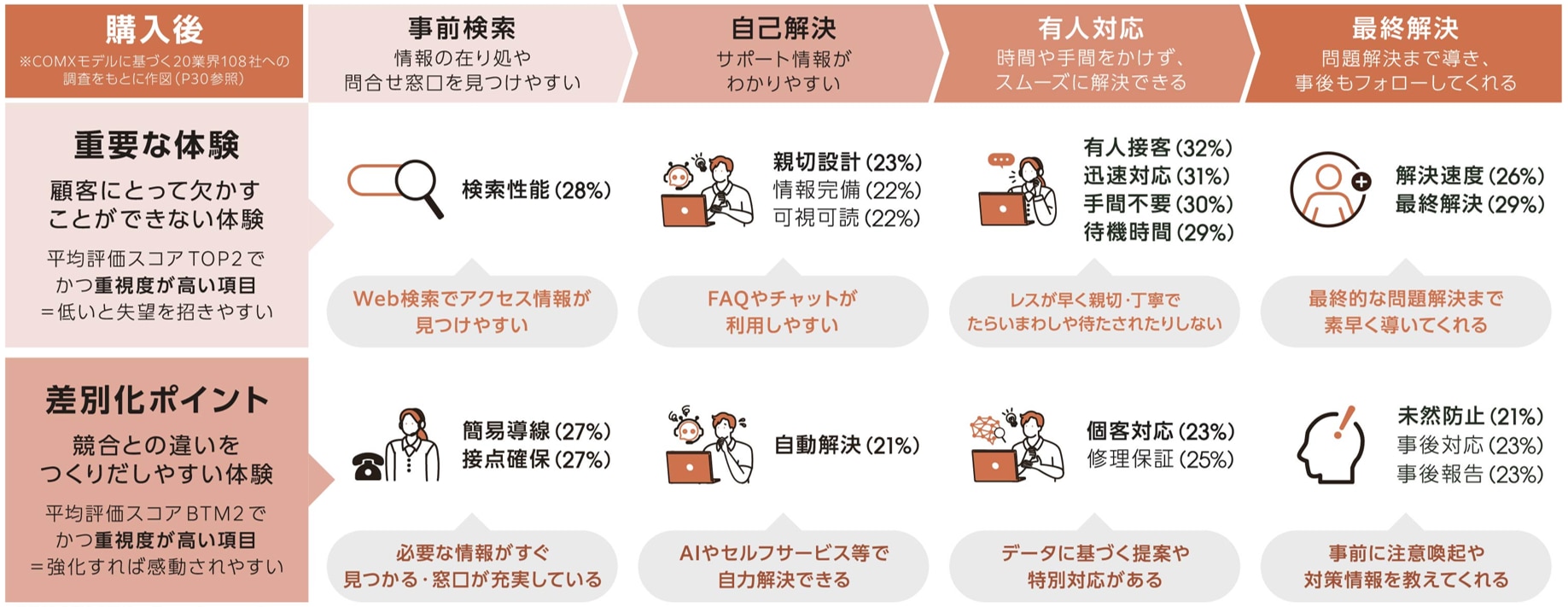

消費者が情報収集や問題解決を図るために企業とコミュニケーションをとるとき、どのようなプロセスをたどるのでしょうか。

図8:消費者の情報収集・問題解決の基本プロセス

※Google等での外部検索の利用率を集計(公式サイト等での内部検索は含めない)

※数値は小数点以下を四捨五入

多くの場合、消費者は「まずはWeb検索→公式サイトで自己解決→解決できない場合の有人対応」という流れを辿ります。【図8】

しかし、 自己解決に失敗すると、問題解決そのものを諦めて離反してしまう層が14%も発生します。そのため企業は、公式サイトのコンテンツやFAQ、チャットサポートなどを整備し、消費者の自己解決を促進することが求められます。

ただし、仮に 自己解決できなくても、親切・丁寧な有人サポートで満足度を維持すれば、ブランド選択率(購入意向)や顧客ロイヤルティ(継続意向率)の悪化をリカバリーすることができるのです。

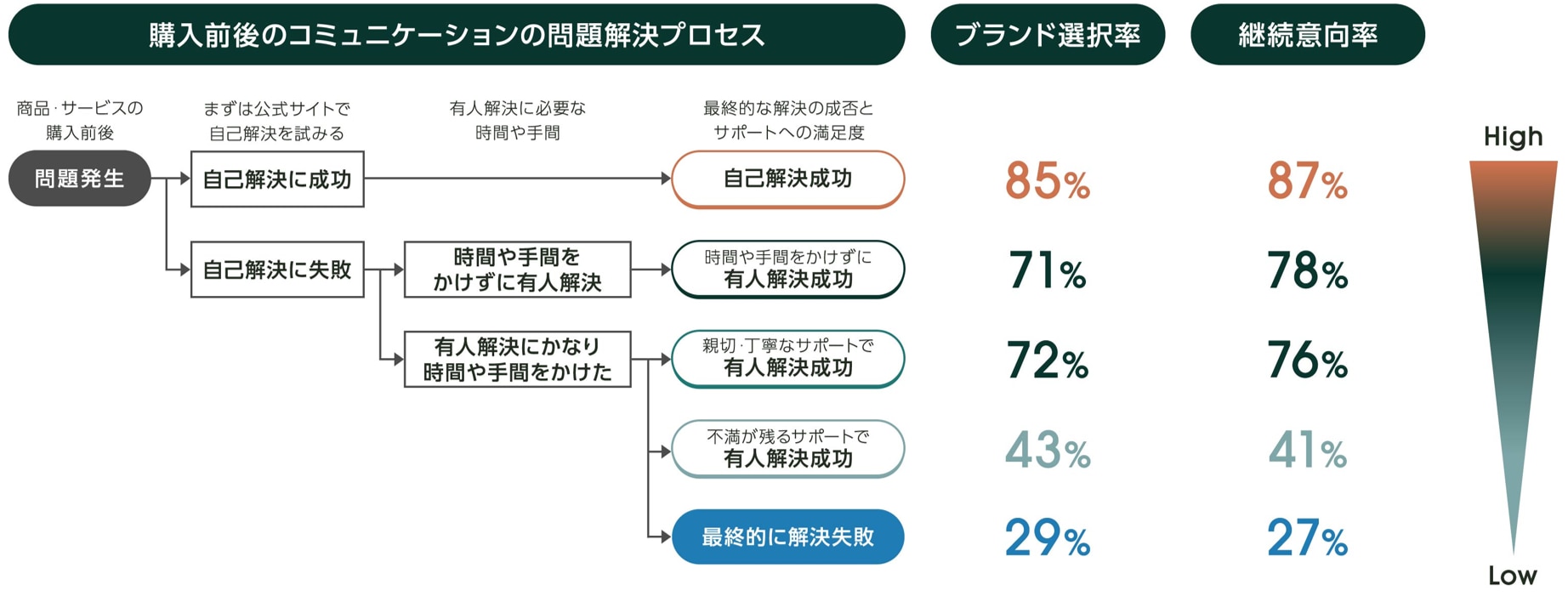

逆に最終解決に失敗すると大きな機会損失を招きます。これは古くから「グッドマンの法則」などと呼ばれて知られている現象です。【図9】

図9:問題解決プロセスがブランド選択や顧客ロイヤルティに与える影響

※数値は小数点以下を四捨五入(n=4,000)

※数値は小数点以下を四捨五入(n=4,000)

したがって、自己解決であれ有人対応であれ、 消費者を確実に問題解決まで導くことが、顧客ロイヤルティを高めるために最も重要なのです。

AI等を活用しすべてを自己解決で完結させようとするのも、逆にすべてを有人対応でおもてなししようとするのも両極端であり、本来の目的を見失っているといえます。 消費者を素早く確実に問題解決に導くことを目的に据えて、どのようにコミュニケーション手段を組み合わせるのが最適なのかを考えるべきでしょう。

「AIファースト」化するカスタマーコミュニケーション

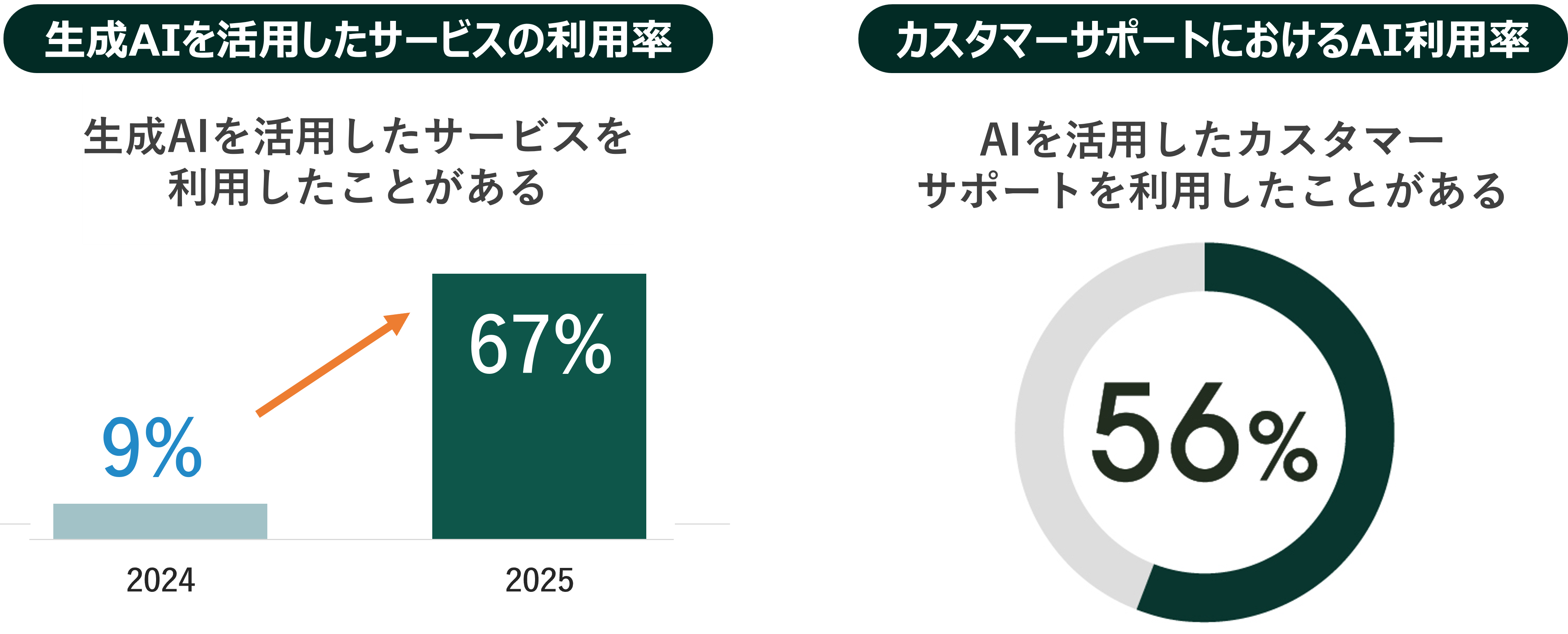

「情報通信白書」(総務省2024年)*¹ によると、日本人の生成AI利用率は9%と、米国や中国に大きく溝をあけられていました。

ところが、今回のコミュ調(2025年8月)だと、調査仕様が異なるので単純比較はできませんが、 個人の生成AI利用率は67%まで急速に拡大し、カスタマーサポート領域に限定しても56%まで上昇しています。【図10】

図10:生成AIを活用したサービスの利用経験率

*¹ 出典:総務省 2024年「情報通信白書」

*¹ 出典:総務省 2024年「情報通信白書」

とはいえ、現状は検索エンジンの代替手段や情報の整理・要約での利用が中心で、画像・資料の自動作成やバイブコーディングなど生成AIの本領といえる用途での利用は、まだ一部に限定されているようです。

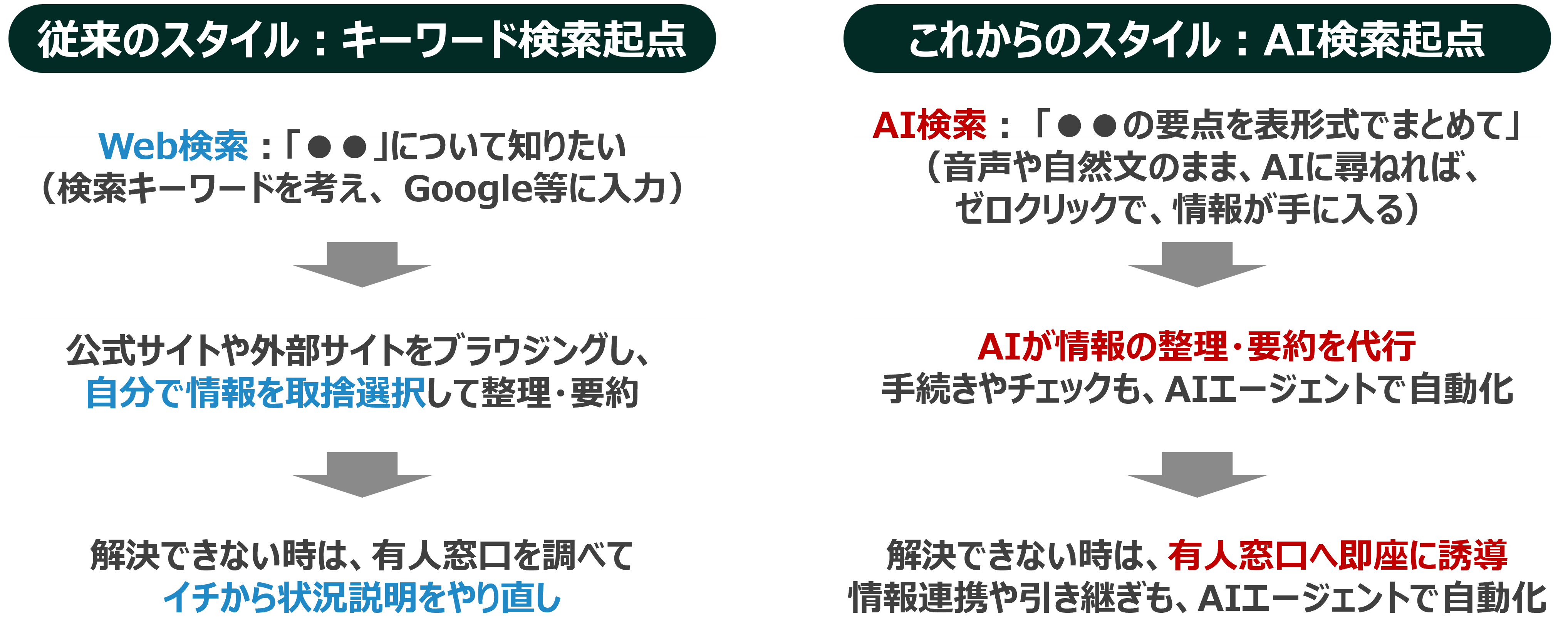

しかし、AI検索を活用する消費者が増加し、生成AIが情報の収集・要約の主役になることは想像以上に大きなインパクトを秘めています。 従来のWebキーワード検索を起点とした情報収集や問題解決のスタイルが、今後はAI検索を起点としたスタイルへとシフトし、カスタマーコミュニケーションが「AIファースト」へと進化するからです。【図11】

図11:AI検索起点のカスタマーコミュニケーションへのシフト

「AIファースト」なカスタマーコミュニケーションの勘所として、以下の3点があげられます。

① AI検索の普及に対応し、独自性の高い情報を発信する

まず、AI検索が普及したことで、Webサイトの役割が変化し、企業はより独自性の高い情報を発信することが求められます。

米国では約6割がゼロクリック検索で完結するようになっており、GoogleのAI Overviewが表示されると、オーガニックCTRが約70%低下するという調査結果が出ています。

そのため、AI時代のWebサイトは、PVやクリック流入を増やすだけでなく、AI検索に対応したSEO対策を行うことに加え、「クリックしてでも見たい」と消費者に思わせるような 独自の一次情報を発信し、AIが引用する情報源になる取り組みが重要になるのです。

また、クリックした先にあるサイト内でAIが購入相談や手続きを代行したり、必要に応じて有人サポートに即時連携し疑問や問題を解消したりするなど、 AIだけでは提供できない価値を提供することでWebサイトの訪問価値や利用体験を高めることが求められるようになるでしょう。

② AIに「丸投げ」せず、即座に有人連携して解決に導く

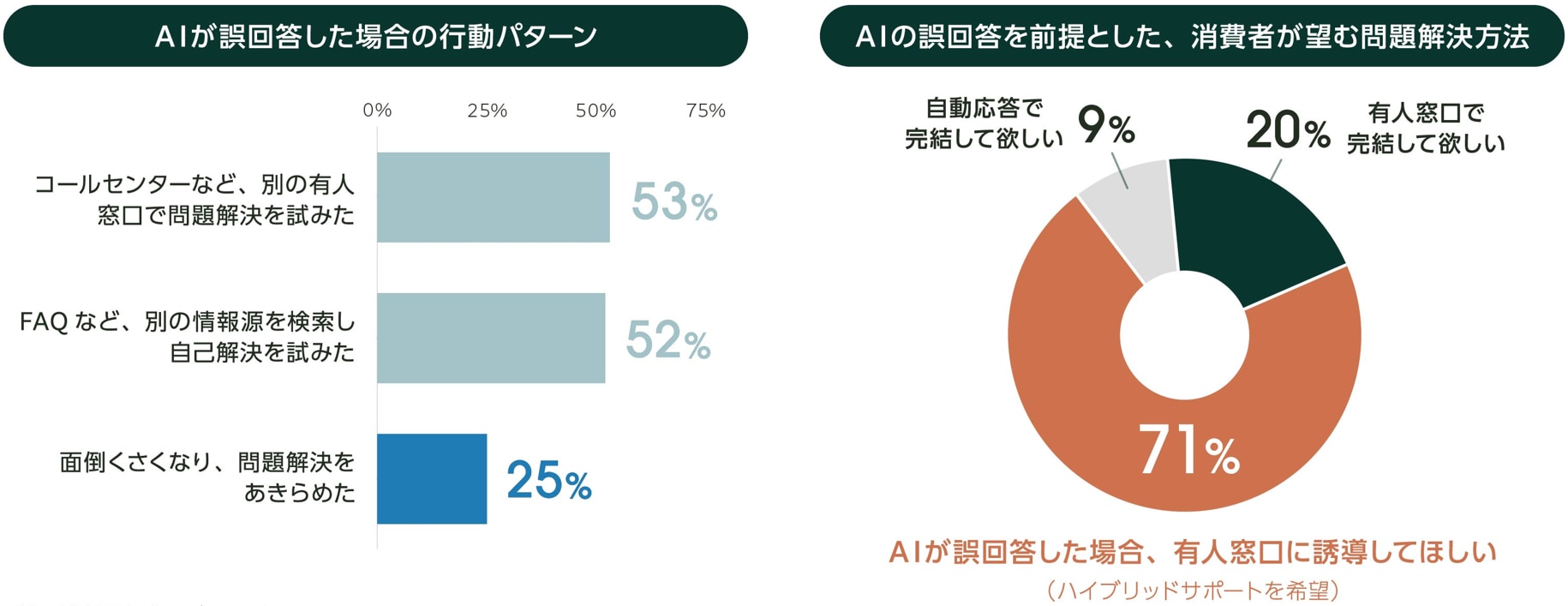

そもそもAIには「ハルシネーション」といって、一見もっともらしいようで事実とは異なる「嘘」、すなわち誤回答をしてしまう欠点があります。そして、 AIが誤回答した場合、25%すなわち4人に1人が問題解決を諦めて離反してしまいます。また、消費者もAIによる誤回答のリスクを重々承知しているため、 約7割はAI+有人のハイブリッドサポートを希望しています。【図12】

図12:AIが誤回答した時の問題解決行動

※数値は小数点以下を四捨五入(n=4,000)

※数値は小数点以下を四捨五入(n=4,000)

ゆえに、チャットサポートと同様、 AIを活用したサポートにおいても、誤回答時に有人窓口へ即座に切り替える仕組みが不可欠になるのです。

③ AIではなく「ヒトならではの体験」を見極め提供する

多くの消費者は、複雑な問題に直面した場合は、とにかく話を聞いてもらいたいと思っており、また謝罪・感謝などの感情領域の対応は、AIではなく人間に行ってほしいと思っています。

このように、複雑・重要な問題や共感重視の有人対応が必要な場面においては、AIではなくヒトならではのコミュニケーション体験を提供する必要があります。【図13】

図13: AIではなくヒトに対応してほしいコミュニケーション体験

※数値は小数点以下を四捨五入(n=4,000)

したがって、「AIファースト」でコミュニケーションデザインを考えることは大事ですが、なんでもかんでもAIに「丸投げ」してはいけません。

AI検索対応や情報発信の独自性を高め、利便性と自己解決率を向上すると同時に、ヒトが提供すべき体験を見極めて、共感を重視した有人サポートを提供することで、 サポートコストを抑えつつCXを最適化することが、AIとヒトによる新しいカスタマーコミュニケーションの在り方なのです。

コミュニケーション体験の痛点と差別化ポイント

では、具体的にどのようなコミュニケーション体験において、AI活用を促進し、逆に有人対応を維持・強化すべきでしょうか。

コミュ調では、ここ数年の注力テーマとして、 「収益相関が高く、差別化につながり、具体的な改善アクションを導くために最適なCX指標」を研究してきました。

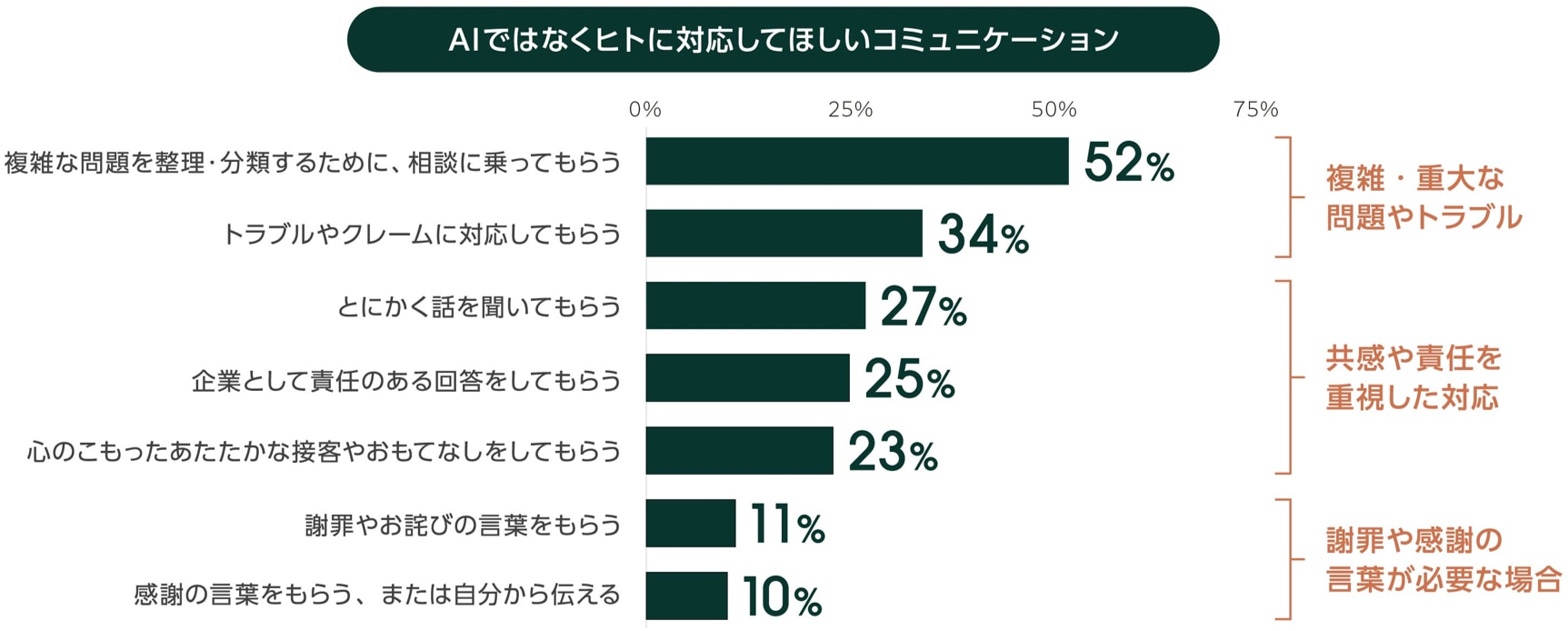

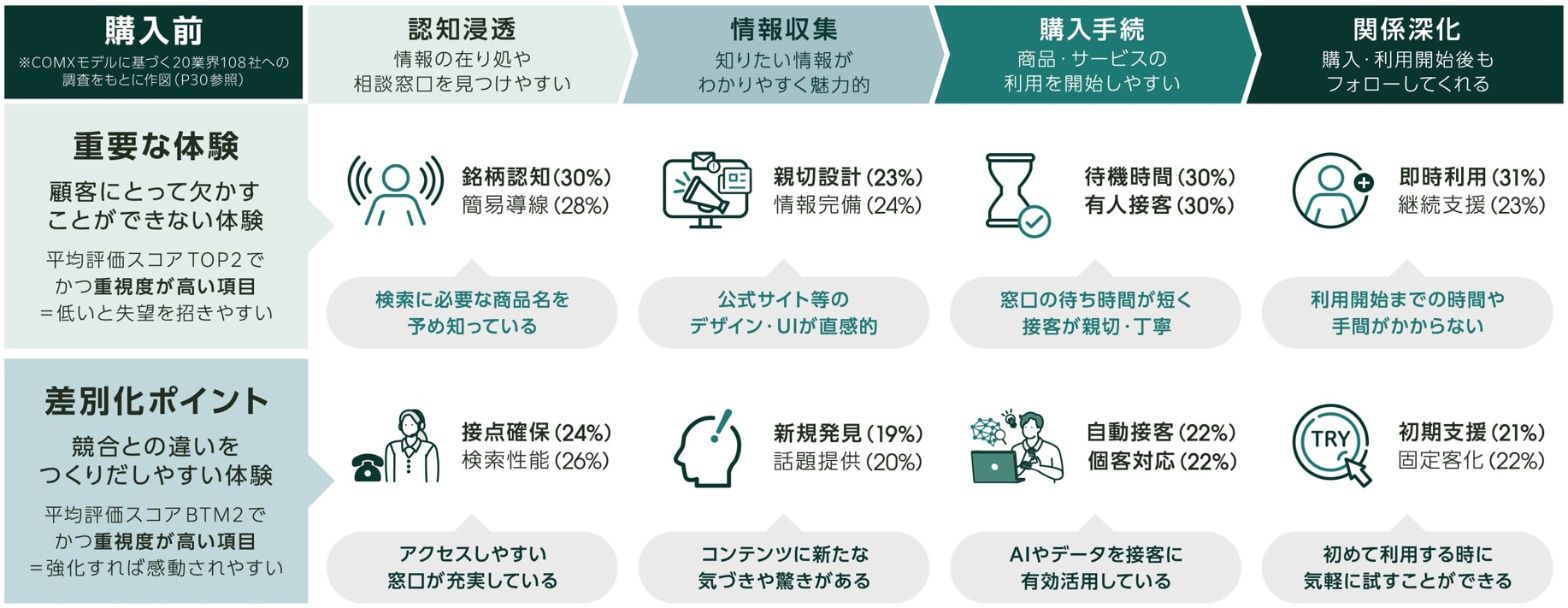

主要CX指標と購入前後の「真実の瞬間」となる体験を47項目洗い出したCOMXモデルというフレームワークを開発し、20業界108社について測定し、整理した結果を図解しました。【図14】【図15】

図14:購入前コミュニケーションの重要な顧客体験と差別化ポイントの図解

※COMXモデルに基づく20業界108社への調査をもとに作図(コミュ調2025 P30参照)

※数値は小数点以下を四捨五入(n=3,406)

図15:購入後コミュニケーションの重要な顧客体験と差別化ポイントの図解

※COMXモデルに基づく20業界108社への調査をもとに作図(コミュ調2025 P30参照)

※数値は小数点以下を四捨五入(n=3,406)

ここでは評価スコアの平均も重視度も高い項目で自社評価が低い場合を、優先的に改善すべき「痛点(重要な体験)」と見なし、平均スコアが低く重視度が高い項目を「差別化ポイント」としました。

これらの図から、購入前段階も購入後段階も共通して、検索性・利便性・時間効率の向上と、有人対応の強化が「痛点」として求められていることが分かります。そして、AIやデータの活用による自動接客やレコメンド、自己解決促進やセルフサービスは、あくまで差別化ポイントとして有効な改善点であることが分かります。

つまり、 AIやデータの活用によって改善できる体験は、現状はあくまで差別化に有効な体験の改善に留まることの方が多く、それよりも優先して改善すべき痛点は他にあることが分かります。

いずれにせよ、AIを導入するという手段が目的化してしまい、消費者に取って本質的に欠かせない重要なコミュニケーション体験が何かという視点を見誤ってしまうことがないよう注意してください。

ちなみに、これらの分析結果は業界ごとに傾向差があり、業界・個社別の診断と競合比較を行うことをお勧めします。

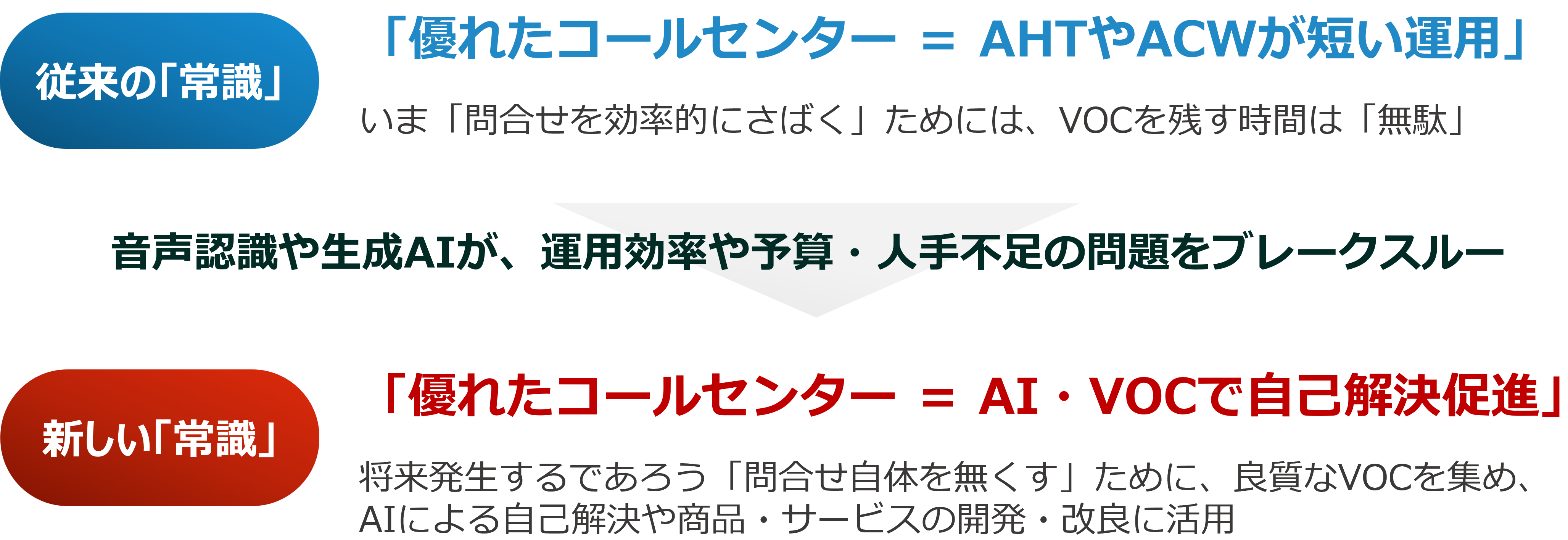

AI時代のコールセンターにおけるVOC活用の新常識

前述したように、企業に顧客から直接フィードバックされる「生の声」の割合は減少傾向にあり、SNS上のサイレントマジョリティの声は拡大傾向にあります。

企業に直接伝わるVOCは、クレームやお褒めだけでなく、何気ない疑問や悩みといったニュートラルな声も含まれます。一方、SNS上のVOCは、直接的なVOCとは異なる価値を持っています。見込み顧客やサイレントマジョリティ、そして競合顧客の声は、コールログなどの直接的なVOCにはあまり含まれていません。

CXの改善活動においては、直接的であれ間接的であれ、 VOCから顧客の「困った」出来事をくみとり、問題そのものを発生させないよう改善することで「嬉しい」体験へと転換することが求められます。実際、消費者の75%はカスタマーサポートに対するSNS上の評判が良い企業を選びます。そして78%はVOCを商品・サービス改善に積極的に活用する企業を優先的に選んでいるのです。【図16】

図16:顧客の声(VOC)活用の有用性

VOC活用の用途というと、SEO対策やFAQ整備をイメージする読者が多いかもしれませんが、近年はVOCデータをAIに学習させて自己解決を促進することが求められています。また、LLMやRAGなどの生成AI技術の発達により、コールセンターの会話音声や応対履歴データの利用価値の高さが再認識されています。

「AI時代の優れたコールセンター」は、VOCを「有益」な情報資産として扱うようになるでしょう。

従来、「優れたコールセンター」とは応対時間や後処理時間の短さを重視し、消費者との直接対話を通じてVOCを聴き出しログを残す時間は「無駄」とされてきました。しかし、音声認識技術や生成AIの進化により、この考え方は変わりつつあります。 低コストで収集・蓄積したデータでAIを学習させ、サポートコンテンツを自動生成し自己解決率を高めることができるようになってきているのです。

その結果、問合せが発生してから、それを効率的にさばくだけではなく、 問合せ自体を無くすことで、未来のサポートコストを削減すると同時に、潜在的な顧客のCXを高めることが可能になるのです。【図17】

図17:コールセンターにおける顧客の声(VOC)活用のパラダイムシフト

これからのコンタクトセンター運営は、VOC活用のパラダイムシフトを意識し、新たな常識に沿ったミッション定義やオペレーションをデザインしていくことが求められています。

|

コミュ調2025-2026における「次世代コミュニケーションの目指すべき姿」の結論は、以下となります。

① 消費者と企業のコミュニケーションは、「スマホファースト」から「AIファースト」へと進化

② カスタマージャーニー全体のCX最適化を目指し、AIと有人対応を柔軟に組み合わせることが重要

③ まずはコミュニケーション体験の痛点を優先的に改善し、その上でAIを活用し差別化を図る

この10年間で、消費者と企業のコミュニケーションは「スマホファースト」から「AIファースト」へと進化しています。とはいえAIがヒトに置き換わるというより、むしろAIとヒトが相互補完することで、同時に利用機会が拡大しているというのが実情です。

これは消費者が情報収集や問題解決の際、基本的に「Web・AI検索➡自己解決➡有人対応」というカスタマージャーニーを辿るため、AIと有人対応の複数チャネルをハイブリッドで併用することを望むからです。

AI時代の新しいコミュニケーションデザインとは、単体チャネルを個別最適化するのではなく、カスタマージャーニー全体でコストパフォーマンスとCXを最適化することに他なりません。

まずは、CX測定結果と競合比較を基に痛点を優先的に対処することから始めるべきです。AI検索対応と独自情報発信で自己解決率を向上させる一方で、AIの誤回答時や複雑な内容は有人対応へ即座に切り替え、ヒトならではの共感を重視した体験を提供し、確実な問題解決へと導くことが重要です。

また、消費者の「困った」を見つけ「嬉しい」に変えるために、VOCを有効活用して自己解決やAI学習を促進すべきです。問題の再発防止やプロアクティブなサポートで、コストを削減しながら、潜在顧客のCXを高める視点が必要です。

たしかに現代の消費者は、AIやデータを活用することで、なるべく“時間効率(タイムパフォーマンス)”や“利便性(ユーザビリティ)”の高いコミュニケーション体験を求めている傾向が強いようです。

しかし、本当に困ったときは問題解決の「答え」を探しているのではなく、自分の気持ちをわかってくれる「誰か」を探しているのです。そして、その「誰か」とはAIとヒトのチームであり、AIとヒトのコラボレーションなのです。

今後、AIが人間を「減らす」ためではなく、人間の可能性や創造性を「活かす」ために活用され、AIとヒトが共に働くパートナーとして互いに成長していくことができれば嬉しく思います。

*¹ 出典:総務省 2024年「情報通信白書」

【過去のレポートはこちら】

【編集後記】

【編集後記】

コミュ調の徹底解説、最後までお読みいただきありがとうございます。

最近の生成AIは、様々な業務で実践レベルの活用ができることを私も実感しています。実はこの解説記事も、生成AIを活用して書きました。コミュ調本編のデータやテキストを学習させたうえで、ドラフトの文章案出力・読みやすくするための文章要約・随所の表現方法の壁打ち役として使う等、まさにAIを「頼れる相棒」にして書き上げたものです。

今後もコミュニケーションの最新トレンドに着目しつつ、皆様の役に立つデータを提供していきます。是非ご期待ください!

編者:小林 聖和

関連記事:

シェアする:

© Copyright 2025 transcosmos inc.