■はじめに

2016年より始まった「消費者と企業のコミュニケーション実態調査」も8年目を迎え、毎年多くのお客様企業より好評をいただき「コミュ調」の愛称で親しまれています。

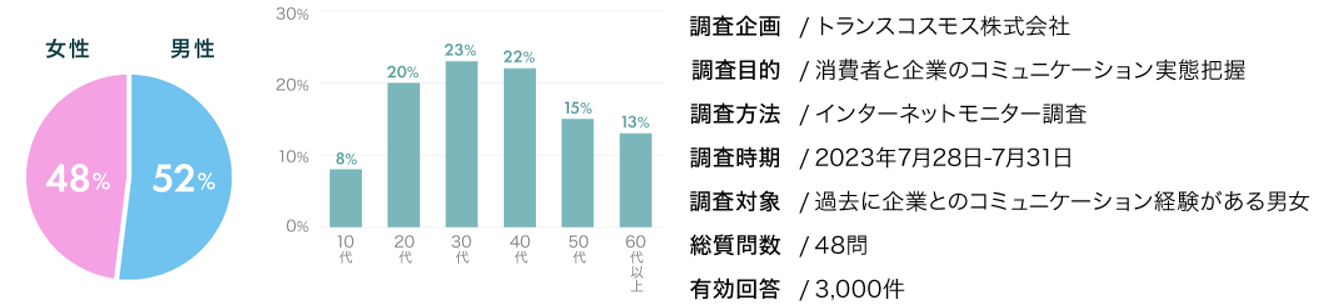

今回のコミュ調2023-2024でも、計3,000人のインターネットモニターにアンケート調査を実施しています。

消費者と企業のコミュニケーション実態調査 実施概要

8年目となるコミュ調2023-2024では、3つのテーマを掲げました。

解説記事内のグラフやイラストは、調査レポート内にも掲載されております。

こちらから是非ダウンロードを行ってください。

マルチチャネル化の進行とテキストコミュニケーションの拡大

チャネル利用経験率TOP3は公式サイト(PC・スマホ含む)、店舗、電話です。

従来チャネルの利用率が高く、デジタルに置き換わるというよりはマルチチャネル化が進んでいるといえます。

しかし、従来チャネルの中でも電話の利用率は7年連続で低下傾向にあり、66%まで減少しています。

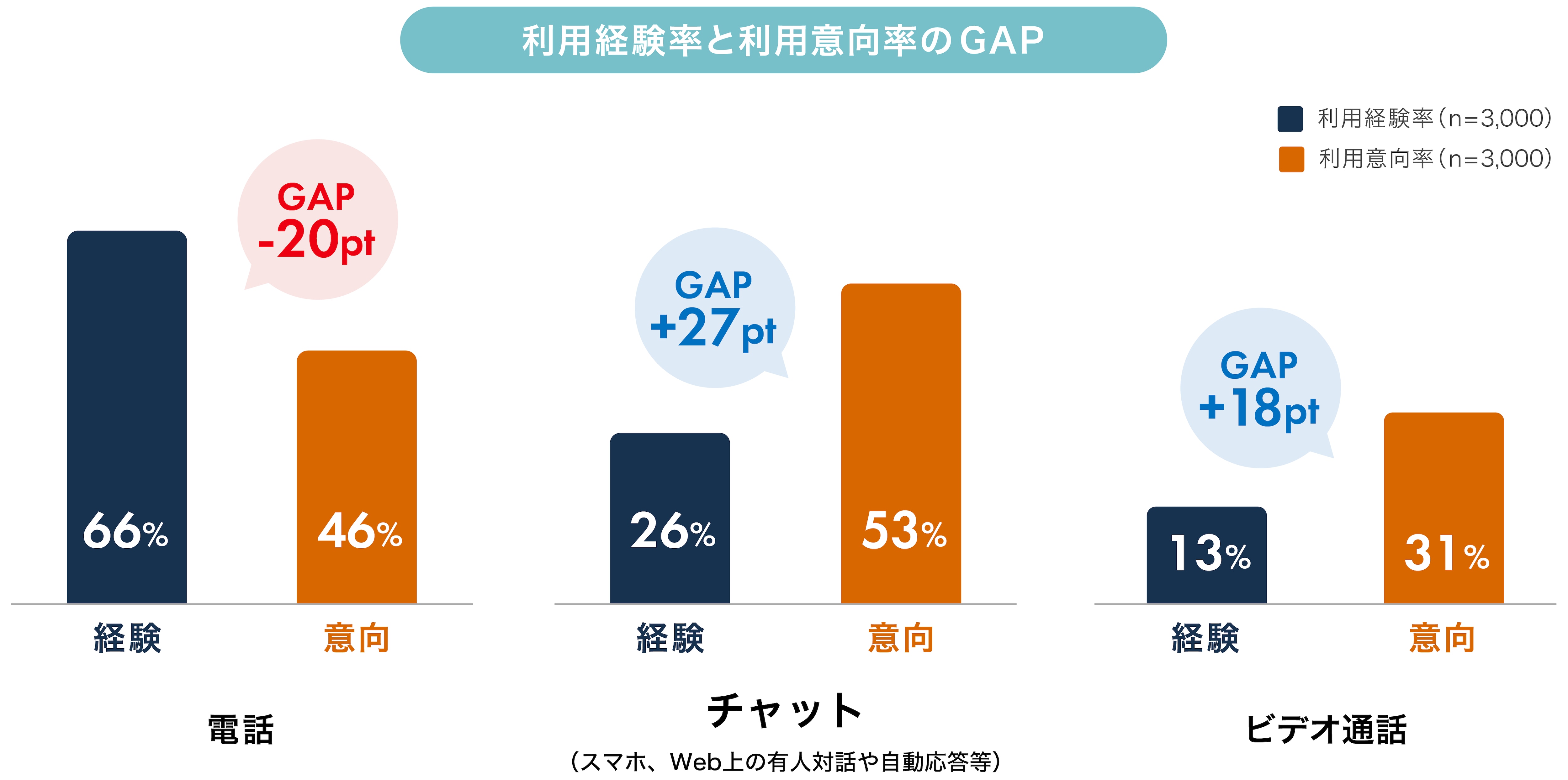

【図1】にある利用経験と利用意向のギャップを見ると、電話の利用意向率(46%)は利用経験率(66%)を大きく下回っています。

これは消費者の約20%が意に反して仕方なく電話を利用している状況であることを示唆しています。

図1:チャネル別の利用経験率と利用意向率のGAP(調査レポート P9)

一方、LINEやチャットといったテキストコミュニケーションの利用経験率は増加傾向にあり、若年層ほど利用意向が高くなります。

特に、チャットの利用意向率(53%)は利用経験率(26%)を大きく上回り、企業側の環境整備が求められています。

電話不要理由と、チャット・生成AIサービス普及に向けた改善点

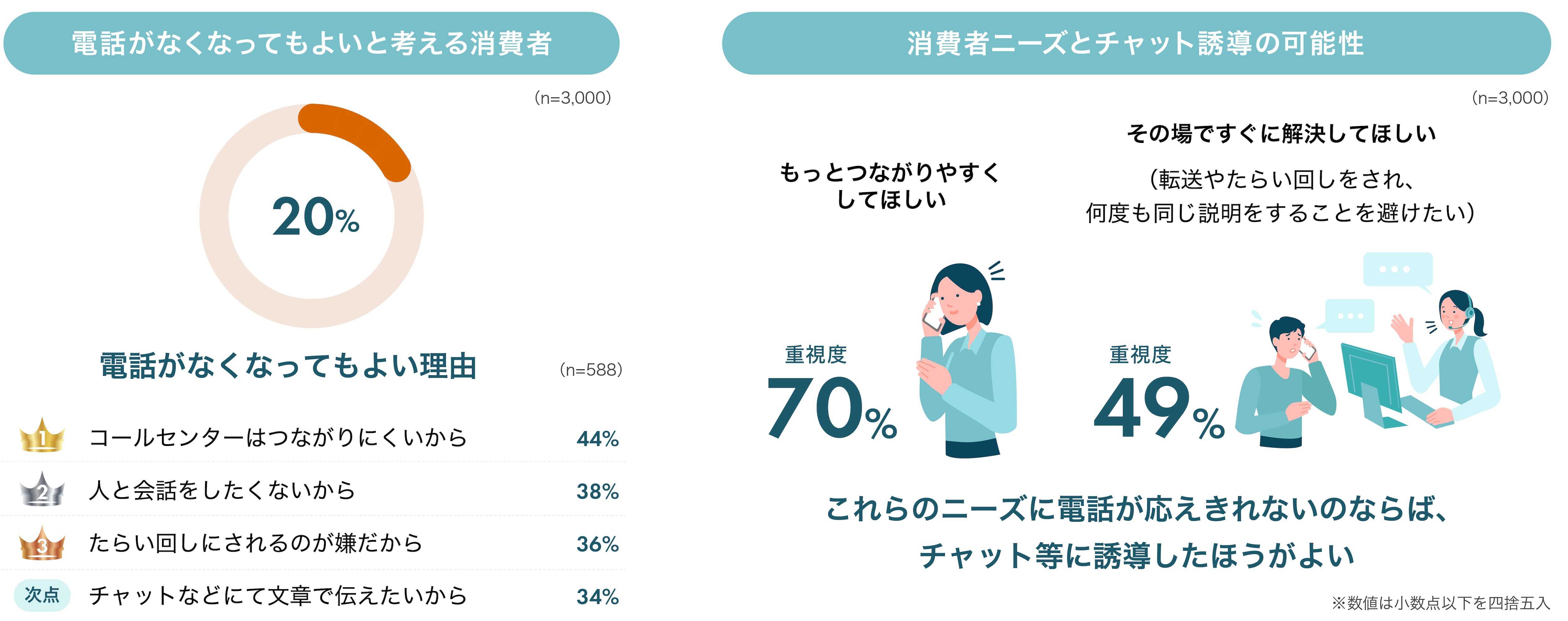

今年は、消費者コミュニケーションにおいて、「今後なくなってもよいと思うチャネル」をズバリと聞きました。

結果、電話が20%と最も高くなっており、理由として「コールセンターはつながりにくい」「人と会話したくない」「たらい回しが嫌」といった回答が挙げられています。【図2】

図2:電話の不要理由と改善ニーズ(調査レポート P10)

複雑で困難な問題を、企業の担当者と会話しながら解決できる最終手段として、電話は重要です。

しかし、人手不足とコスト増が続く現状では、電話に対する消費者の改善ニーズに企業が応えられていないというのが実情です。

そこで、電話の代替手段としてチャット等のテキストコミュニケーションに期待が寄せられています。

実際、電話が今後不要であると考える消費者の3割以上が、「チャットなど文章で伝えたい」と考えています。

一方、消費者はチャットに対して「導線が悪い」「対応範囲が狭い」「回答精度が低い」と感じており、利用をためらう原因ともなっています。

企業は電話からチャットに誘導するための導線やコンテンツを強化するだけでなく、まずは消費者も企業も「チャット=チャットボット」だという先入観を取り払い、有人対応と組み合わせることで、店舗や電話と同程度のサポート対応範囲まで拡大すべきです。

図3:生成AIとは(調査レポート P32)

また、近年話題になっているChat-GPT等の生成AI(ジェネレーティブAI)を活用したサービスも選択肢のひとつです。しかし、生成AIには「ハルシネーション」といって、事実とは異なる「嘘」や、文脈と無関係な内容を回答するリスクがあります。【図3】

今回の調査でも、約4割の消費者が「ボットやAIの回答精度が低く、有人窓口を頼るなど結局二度手間になる」と回答しています。

したがって、チャットボットや生成AIを活用したサービスだけに頼らず、有人対応を組み合わせ、確実に消費者の問題を解決するハイブリッドなサポート体制を構築することが求められているのです。

「優良顧客育成地図 」から分かるWebやSNSの影響力

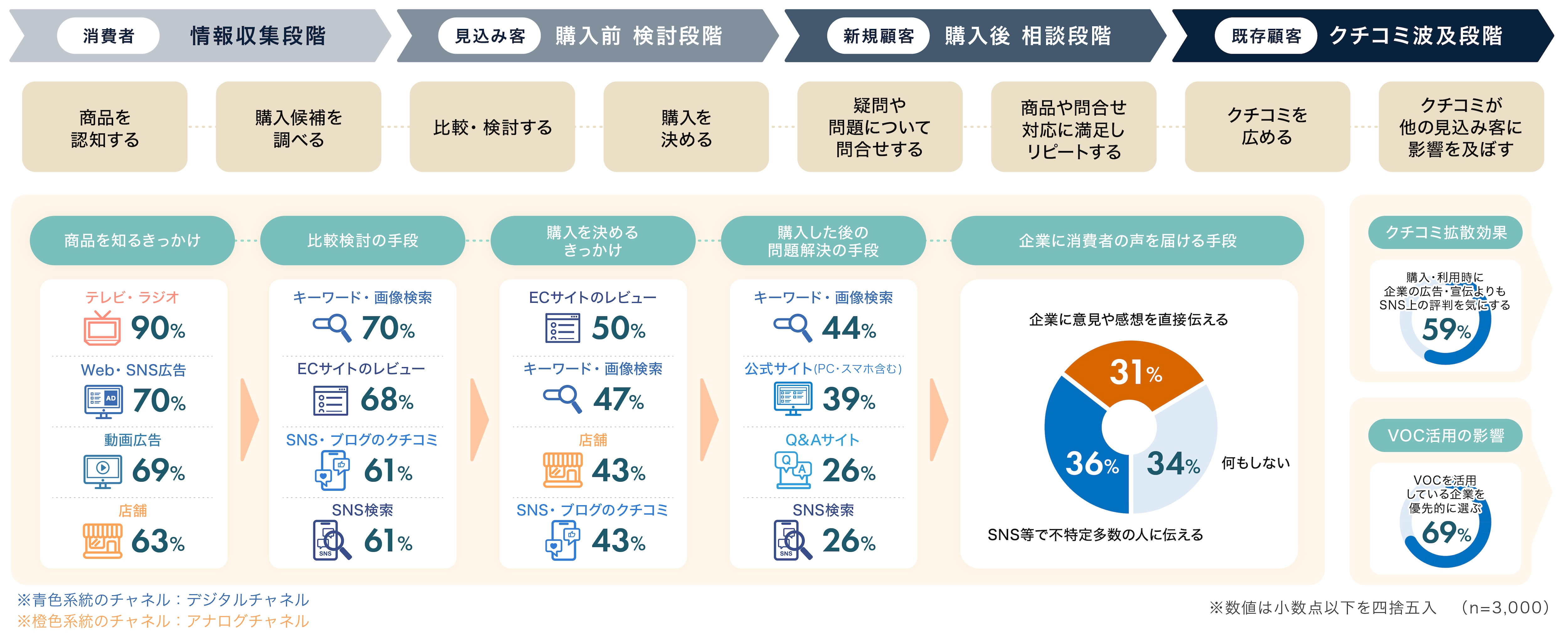

ここからは個別チャネルの利用率・意向を「点」でみるだけでなく、カスタマージャーニー視点の「線」で議論します。

【図4】の優良顧客育成地図を見ると、購入前後に関わらず、情報収集や問題解決の手段としてWeb検索やSNSの影響力が拡大しています。

図4:優良顧客育成地図2023-2024(調査レポート P15)

一方、顧客体験を通じて消費者が感じた意見や本音を、企業に直接伝えてくれる消費者は31%に過ぎません。

そして、36%がSNS等で不特定多数にクチコミを拡散する「Social Backbiter(ソーシャルバックバイター:SNS等、影で物言う人々)」になることがわかります。

問題解決プロセスにおける自己解決の重要性と失敗要因

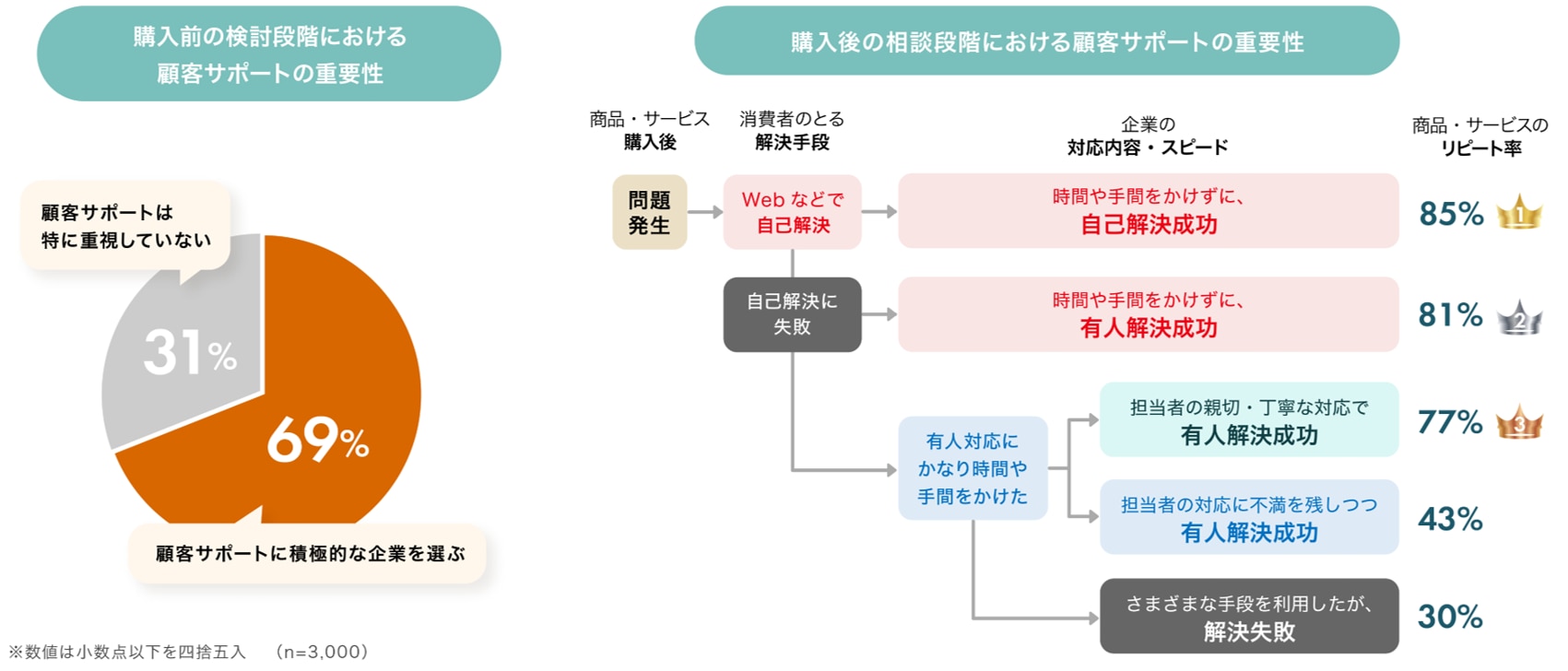

カスタマーサポートの良し悪しは、既存顧客だけでなく、新規顧客の獲得にも影響します。【図5】

図5:顧客サポートと自己解決促進の重要性(調査レポート P16)

消費者の69%は、新規獲得よりも既存顧客へのサポートを重視する企業を優先的に購入・選択します。

さらに、購入後に問題が発生したとしても、Webなどで手早く自己解決できればリピート率が85%と最も高くなります。

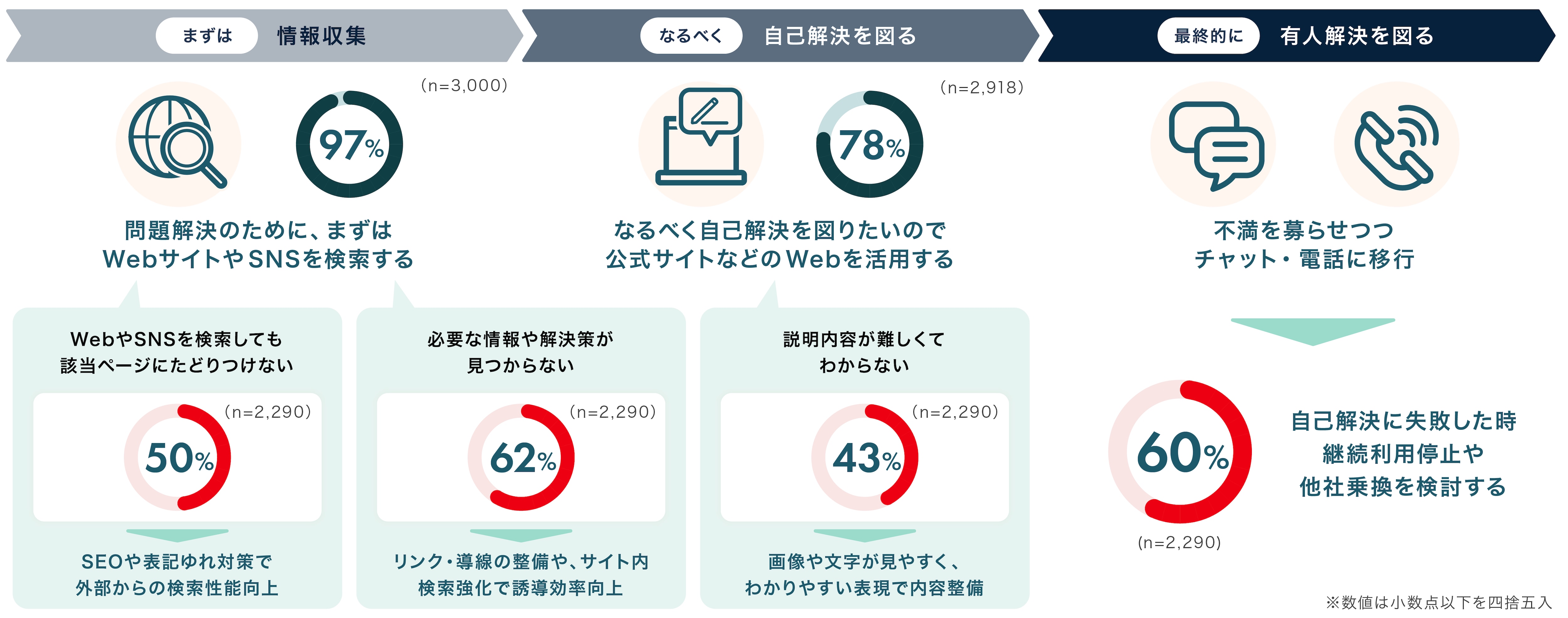

図6:自己解決の失敗要因(調査レポート P18)

この問題解決プロセスの詳細を示したのが【図6】です。

消費者の97%はまずWebを検索し、そのうち78%は公式サイトなどで自己解決を図ります。しかし、これに失敗した場合は不満を募らせつつ有人解決に移行することになります。

また、自己解決に失敗すると、消費者の60%が継続利用を考えなおし、他社乗換を検討してしまいます。

以上の調査結果から、消費者の自己解決を促進することはいかに重要かが分かります。

自己解決の主な失敗要因は「検索性能」「サイト内の導線」「コンテンツの内容」です。

そのため公式サイト制作においては、FAQだけでなく商品情報や特設ページのコンテンツも拡充し、必要に応じてチャット等の窓口に誘導する導線を整備するといった取り組みが求められるでしょう。

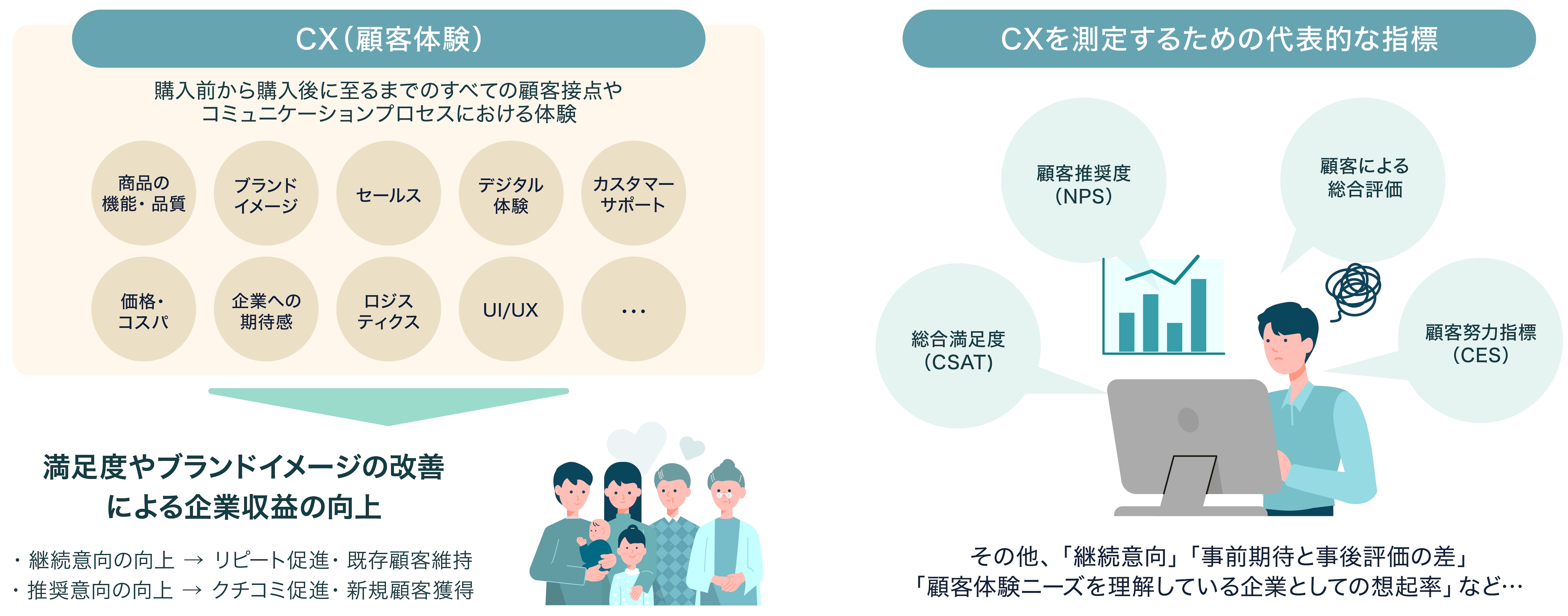

「CXとは何か」を定義し、測定しなければ、改善できない

ここまでの議論を踏まえて、近年の企業経営の重要課題であるCX(Customer Experience)の定義と測定方法について考察を深めていきます。

図7:CX(Customer Experience)とは(調査レポート P21)

【図7】の通り、CXとは商品・サービスの機能・品質・価格といったコモディティ化しやすい機能的価値だけでなく、ブランドイメージや満足感、商品の利用体験や企業とのコミュニケーションなどのあらゆる経験を通じて得た情緒的価値を含む総合的な概念だといわれています。

そしてCXの改善は、継続意向や推奨意向を高め、企業収益を向上し競争力向上につながると考えられています。

CXの詳細な定義には諸説あり、それを測定するための指標は多岐にわたります。

海外の統計を紐解くと、8割以上の企業がCXの測定を重視する一方で、その半数近くが「指標が上下する理由が説明できない」といった悩みを抱えているといいます。

(「ハーバードビジネス・レビュー アナリティック・サービスの調査,2021年9月」参照)

CXの定義やそれを測定するための指標は、確立されていないというのが実情です。

しかし、CXという経営課題に直結する概念をそのような曖昧な形で捉えて、それをマネジメントし改善していくことができるでしょうか。

デミング博士やドラッカーは「測定できないものは改善できない」という趣旨の金言を残しています。

CXを改善するためには、そもそも自社にとって「CXとは何か」を定義し、それを管理するための指標を設定し、定量的に測定する必要があります。

しかも、その指標は、測定結果を踏まえて具体的な改善策を立案することができ、かつ、それを実行することで企業の収益や競争力の向上につながるものでなければなりません。

そこで、今年度のコミュ調では、この「改善策と企業収益の向上に結び付くCX指標を定義し、どうやって測定すればよいか」という難問に正面から向き合ってみました。

CX指標としてのコミュニケーション体験評価(COMX:コムクス)

代表的なCX指標として、総合満足度(CSAT)、顧客推奨度(NPS®)などが挙げられます。

さらに、顧客努力指標(CES)や、商品の利用体験やコミュニケーション体験といった、CSATよりももう少し評価対象を絞った指標もあります。

図8:代表なCX指標と収益性との相関(調査レポート P22)

いずれの指標も一長一短あり、唯一の最適解はありません。自社の環境や目的に合わせて選ぶ必要がありますが、【図8】にあるように継続意向や推奨意向などの収益性との相関を重視するのであれば、CSATを採用するのが順当といえるでしょう。

満足度という概念がそもそも市民権を得ているため説明が容易ですし、より広範な対象を評価できます。

ただし、 CSATは評価対象が広く要因が多岐にわたるがゆえに、スコアが上下する理由を説明できなくなることがしばしば起こります。

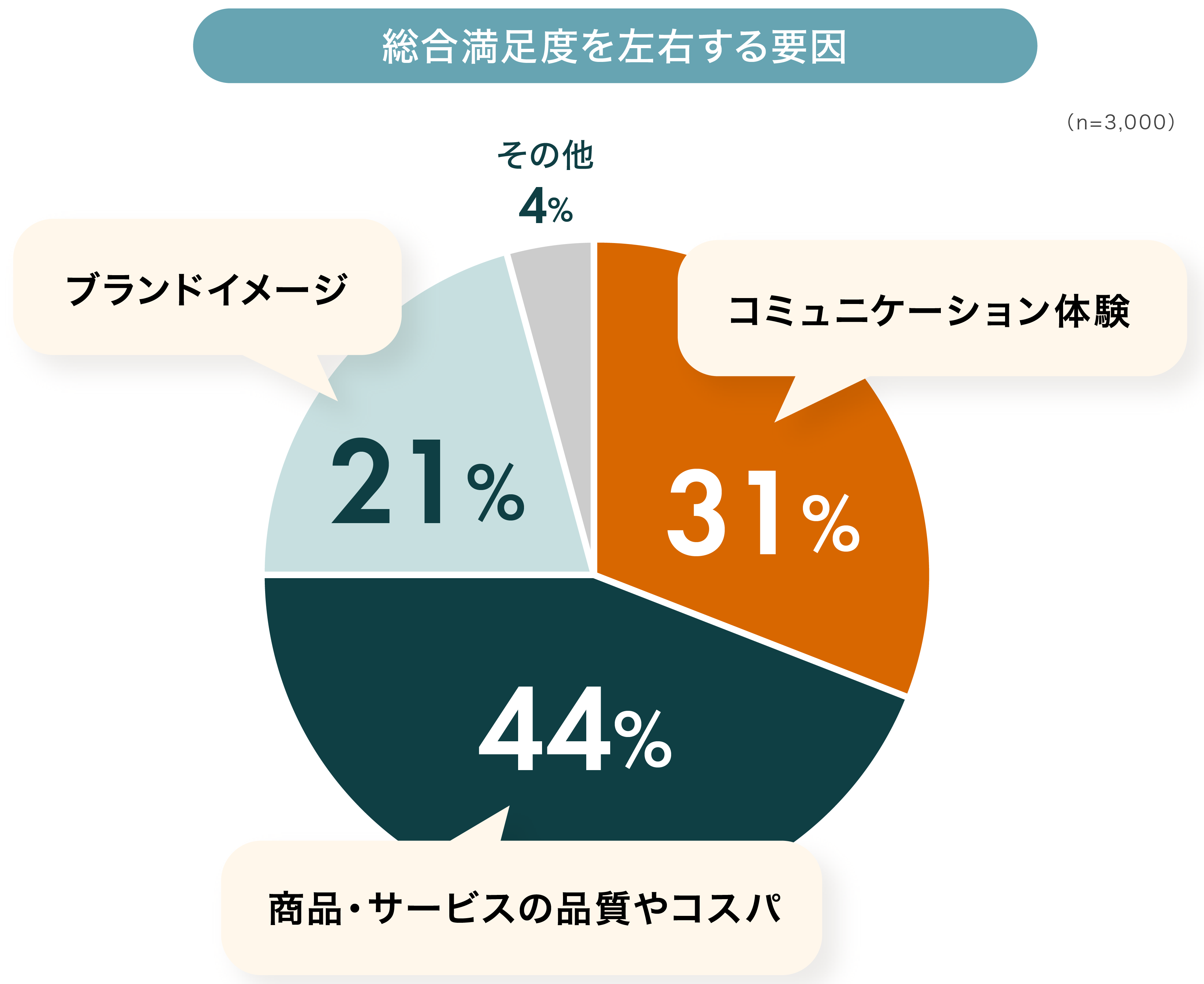

【図9】は、 CSATを左右する要因を分解したものです。品質やコスパが44%と最も影響度が高く、次いでコミュニケーション体験が31%、ブランドイメージが21%となっています。【図9】

図9:総合満足度(CSAT)を左右する要因(調査レポート P23)

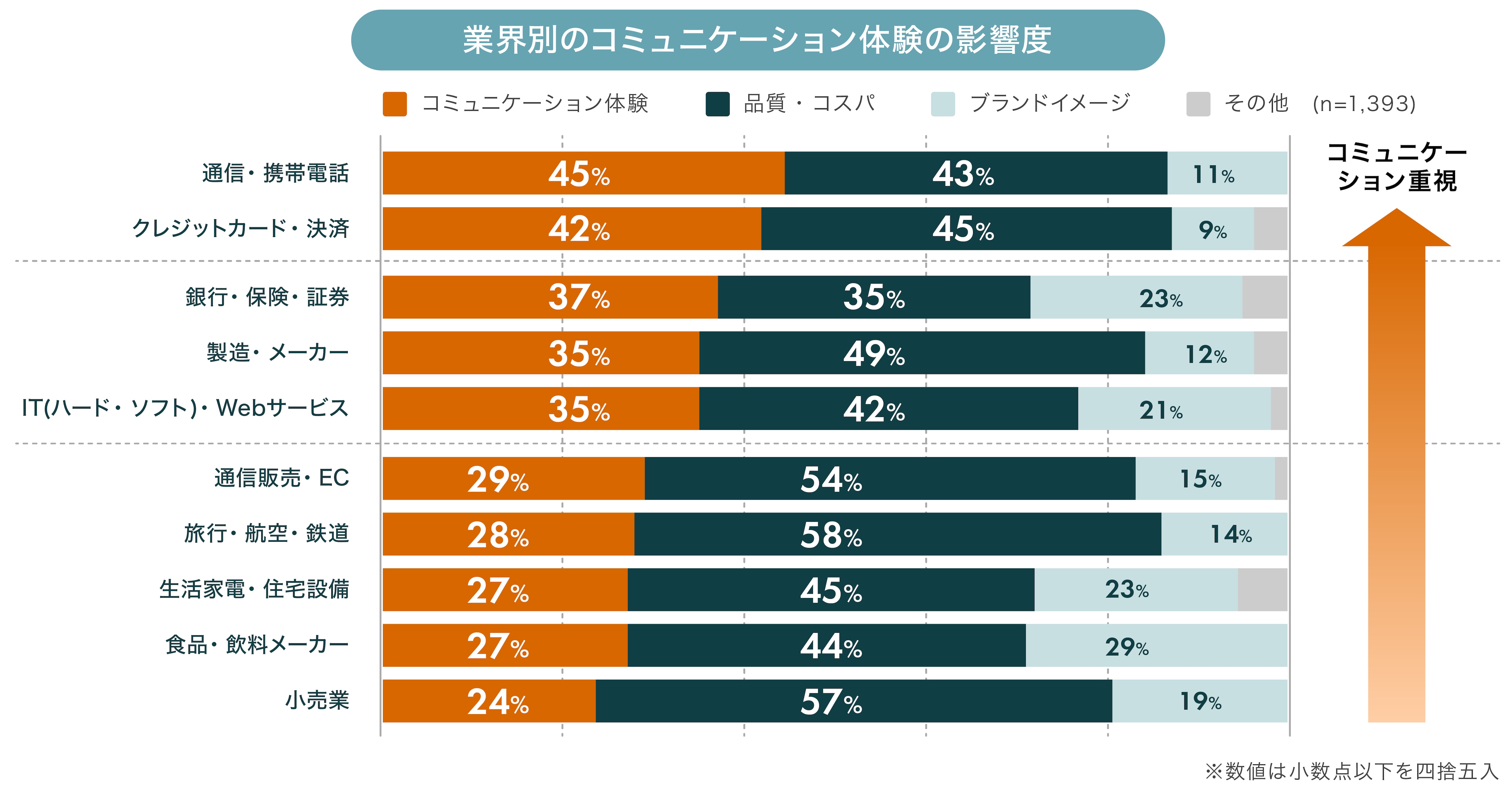

さらに、CSATの要因構成比を業界別に深掘りすると、コモディティ化が進み品質・コスパでは差別化が難しい業界ほど、総合満足度に占めるコミュニケーション体験の影響度が強まり、4割以上の水準まで高くなることが分かります。【図10】

図10:業界別のコミュニケーション体験影響度(調査レポート P23)

商品の品質・コスパなどの機能的価値だけでなく、コミュニケーション体験を向上することで差別化を図りたいと考え、CXという概念を重視している企業も少なくないのではないでしょうか。

そう考えると、CSATと比べて収益性との相関(継続利用との関連度)はやや劣るものの、評価や改善の対象をコミュニケーション領域にフォーカスして、より具体的な改善策を導くために、「コミュニケーション体験評価(COMX:コムクス)」を採用するのは、ひとつの現実的な方針だと考えられます。

というのもCOMXはCSATなどと比べて評価の良し悪しが出やすく、具体的な改善点を導きやすいという特性があるからです。

コミュニケーション体験評価(COMX)の改善方程式

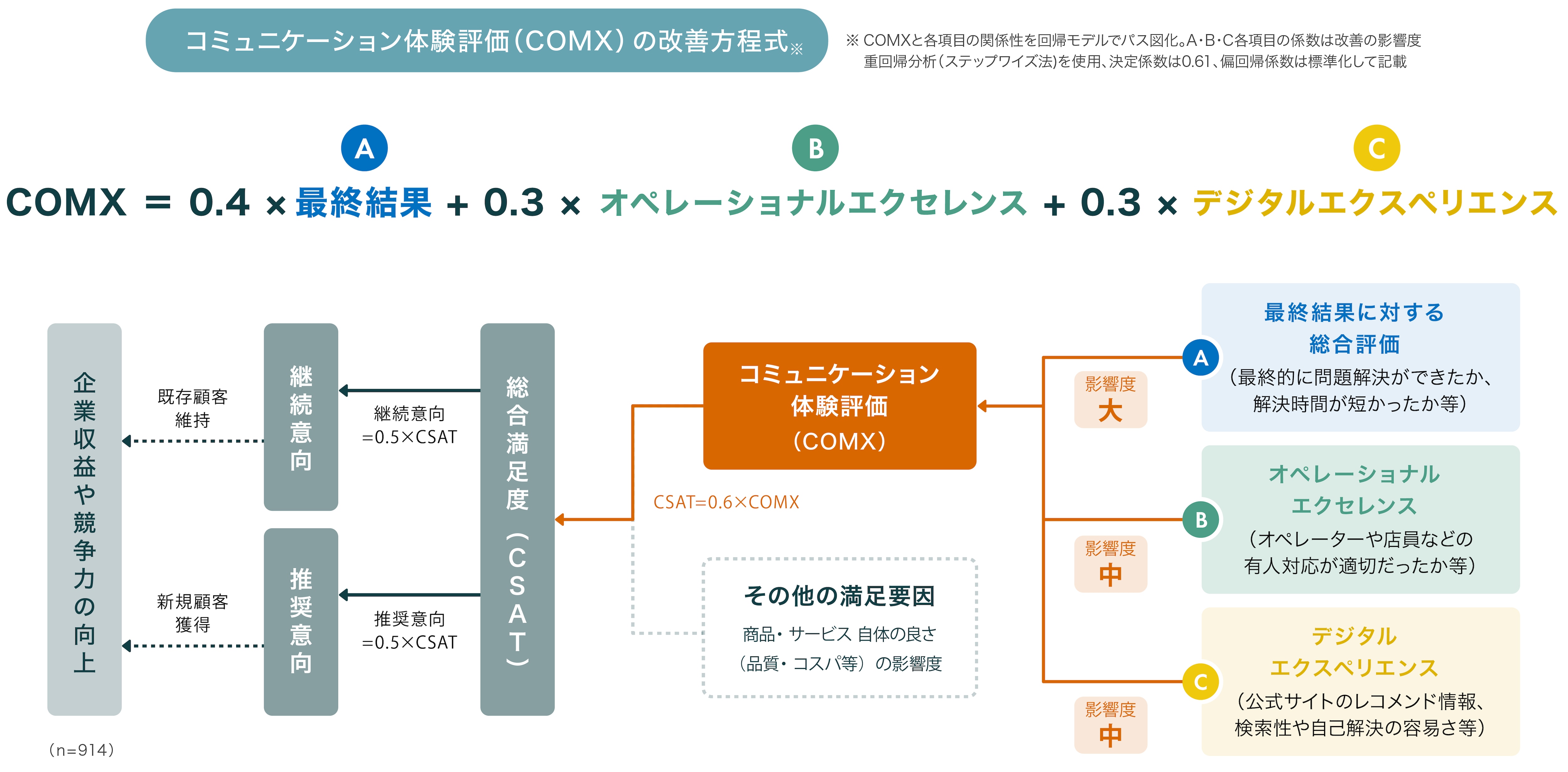

それでは、COMXをCX指標として測定し、それをもとに具体的な改善策を立案・実行し、収益向上へつなげるためには、何をすればよいのでしょうか。

その際に参考になるのが【図11】の「コミュニケーション体験評価(COMX)の改善方程式」です。

専門的な話になりますが、以下の図はCOMXを目的変数としてさまざまな改善要因を説明変数として投入し、重回帰分析(ステップワイズ法)にかけることで、有意な変数を取捨選択したものです。

図11:コミュニケーション体験評価(COMX)の改善方程式(調査レポート P24)

COMXとCSAT、 CSATと継続意向や推奨意向も同様に回帰分析を行っています。

この図で小数点表記された数値は、標準偏回帰係数を記したもので、各要素の影響度を示し、各説明変数を何点改善すれば目的変数がどのくらい向上するのかを意味しています。

回帰モデルの説明力を示す決定係数(R²)は0.61であることから、まずまずの精度といえます。

この図を見ると、 COMXは最終的な問題解決の成否や解決時間など、問題解決の「結果に対する評価」によって大きく変化することが分かります。

これはある意味当然ですが、ここで注目すべきはオペレーショナルエクセレンスやデジタルエクスペリエンスといった問題解決の「プロセスに対する評価」の影響度も大きいという点です。

このオペレーショナルエクセレンスとデジタルエクスペリエンスを強化するための施策は、企業により優先順位は変わるものの、調査結果から消費者は以下の改善ポイントを重視していることが分かります。

■ オペレーショナルエクセレンス

・目的に沿った最適な窓口や担当者に誘導するなどの施策で、初回解決率を向上させる

・電話につながるまでの待ち時間をなるべく短くする

・消費者の状況を踏まえた親身な対応を心掛ける

■ デジタルエクスペリエンス

・SEOでWeb検索時に上位表示させるなどの施策で、検索性能を向上させる

・サイト構造をわかりやすくするなどで、誘導効率を高める

・FAQやチュートリアルなどの自己解決コンテンツを拡充する

デジタルエクスペリエンス強化の施策を立案する際には、先述した生成AIの活用も視野に含まれます。

ただし、消費者のニーズはAI一辺倒ではなく、人との協働によるハイブリッド運用にあることを忘れてはいけません。

ゆえにオペレーショナルエクセレンスの強化も並行して行うことが望ましいと考えられます。

| 結 論 |

コミュ調2023-2024における、「CX改善の目指すべき姿」に対する結論は、以下となります。

コミュニケーション体験評価(COMX)を基軸としたCX計測を行い、

ヒトとAIの協働によるハイブリッド体制で改善せよ

本稿でご紹介したもの以外にも、多くの有益な調査結果を得ています。

こちらから調査レポートをダウンロードし、解説記事と合わせてご確認ください。

以上の調査結果が、消費者と企業のコミュニケーションにおけるデジタル化やCX戦略の今後の方向性を、皆さまとともに考えるきっかけとなれば幸いです。

※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。

【調査結果を用いたセミナー情報やレポートはこちら】

コミュニケーション体験改善のカギは “自己解決×有人対応” コミュ調2023から学ぶ、CXの測定指標と改善方程式

【過去のレポートはこちら】

【編集後記】

【編集後記】

コミュ調の徹底解説、最後までお読みいただきありがとうございます。

コミュ調のレポートは、毎年テーマやコンセプトに沿ってデザインを変えています。

そして、実は今年度はベースデザインを制作する際に、いわゆる「お絵描きAI」を活用しました。

文章で描画内容の指示を出さなければいけない特性上、デザイン案を文書化する工程は少し苦戦しました。

しかし、トータルでみるとデザイン工数を大幅に削減することができました。

これら生成AIを業務支援ツールとして活用することで、ヒトとAIの協働により生産性を高めることが、今後はより重要になると実感した一幕でした。

今後も消費者コミュニケーションの最新トレンドに着目しつつ、皆様の役に立つデータを提供します。

是非ご期待ください!

編者:小林 聖和

関連記事:

シェアする:

© Copyright 2025 transcosmos inc.