従来のSEO対策はもう効かない?SXO対策でWebサイトの評価と効果を向上

古くは検索エンジンが普及した頃から、長年にわたり試行錯誤されてきたWebサイトのSEO対策。しかし、近年はこれまでのSEOテクニックだけでは思ったような効果を得ることができず「SEOは意味がない」と評価されてしまうケースが増えています。そこでいま注目されているのがSXO対策です。

この記事では、SEOの基礎知識や「意味がない」と評価されてしまう要因、そしてSXOの概要や方法、SXOを用いた課題解決事例までを紹介します。

資料ダウンロードをご希望の方はこちらから |

目次[非表示]

SEOの基礎知識 ー検索エンジンの仕組みや対策方法ー

まずSEOとは何か、また検索エンジンがどのような仕組みを持ち、ページやサイトをどう評価しているのか、さらにSEO対策の代表的な方法についても紹介します。

SEOとは

SEOとは、Search Engine Optimizationの略で日本語では「検索エンジン最適化」という意味です。Webサイト制作でよく聞かれる「SEO対策」は、Googleなどの検索エンジンでWebページを上位表示させるための活動を指し、検索によるオーガニック流入の量や質の改善、それによる顧客獲得や売上増加などを目的とします。

SEOで知っておきたい、検索エンジンの仕組み

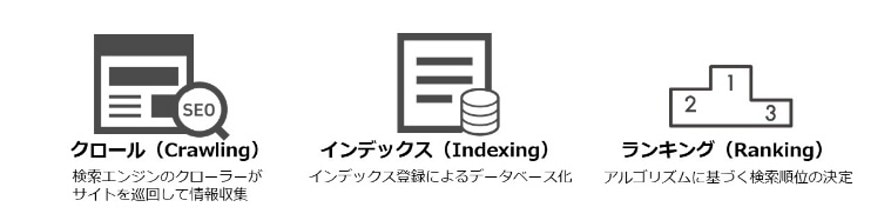

検索表示の順位を上昇させるために必要な知識として、代表的な検索エンジンであるGoogleを例に、その仕組みの概要を紹介します。

・検索エンジンのクローラーがサイトを巡回して情報収集

クローラーとは、各サイトのテキストや画像などの情報を集めるプログラムのことです。サイト内のリンクも辿り、コンテンツの情報を幅広く収集します。

・インデックス登録によるデータベース化

通常、クローラーが収集したサイトの情報は、キーワードごとに分類・保存(インデックス登録)され、検索エンジンでデータベース化されます。

・アルゴリズムに基づく検索順位の決定

インデックス登録されたサイトは、200項目以上のアルゴリズムで評価され、キーワードごとの検索順位が決まります。

SEO対策の方法

SEO対策の施策はさまざまですが、「内部施策」と「外部施策」に大別されます。

・内部施策とは

Webサイト内で行うSEO対策のことを指し、テクニカルSEOとコンテンツSEOに大別されます。テクニカルSEOはクローラーに対する技術的な施策のことで、内部リンクの設置や、サイト表示の高速化などが挙げられます。

一方コンテンツSEOは、狙いのキーワードを軸とした用語解説やFAQなど、コンテンツ拡充によってオーガニック流入を促す施策です。

・外部施策とは

外部サイトから被リンクを獲得し、自社のWebサイトへの評価を高めたり、ユーザーに情報拡散してもらう機会を作ることです。代表的な施策として、リリース配信で他メディアに取り上げてもらうなどしてサイテーション(自社のウェブサイトやビジネスに関する情報の言及)や被リンクを獲得することが挙げられます。

SEO対策を実施するにあたり、まずは自社で能動的に取り組むことができる内部施策からしっかりと取り組むことが重要です。

「SEO対策は意味がない」と言われてしまう要因

Web担当者がSEO対策に尽力しても望んでいた効果が得られず、社内から「意味がない」と評価されてしまうケースも少なくありません。 SEO対策でよくあるお悩みの例とその要因をいくつか挙げます。

アクセス数が伸びない

SEO対策は性質上、効果を短期的に評価することは困難で、中長期的に施策を行う必要があります。しかし、時間をかけて施策を実施しても、アクセス数が伸び悩み思っていたような効果が得られないケースもあります。

【要因】

■タイトル・H1・Descriptionを、ユーザーのニーズよりもキーワードを優先しているあまり、上位表示されない。

■自社の製品・サービスに合ったキーワードの検索上位サイトが、公的機関や大手ECモールなどSEO上、強いサイトであるため上位化が難しい。

■SEO対策で狙うキーワードと自社の製品・サービスの関連性が弱く、検索エンジンからの評価が得られず上位化されない。

アクセス数が伸びてもCVが得られない

SEO対策で検索順位の上位化に成功し、アクセス数が増加したものの、本来の目的であるCV(コンバージョン)率の向上につながらないといったケースです。

【要因】

■上位表示されることが目的になってしまい、ユーザーの潜在的な検索ニーズを捉えることができておらず、CVに繋がらない。

■CVポイントがページ内の「(キーワード)とは」といった用語解説の近くにあるなど、そもそもコンテンツ設計がユーザーのニーズや行動と一致しないため、CV率が向上しない。

これらの悩みや要因から施策に「意味がない」と評価されるケースでは、検索するユーザーのニーズを深く理解することなく、表面的なSEO施策に偏ってしまっていることがわかります。

「意味のあるSEO対策」とは

SEO施策を実施してもアクセスやCVが増加せず「意味がない」と評価されてしまう要因の特徴として、以前から行われてきた検索エンジンの仕組みにフォーカスした施策がほとんどだったことが挙げられます。

一方、近年は検索エンジンがWebサイトを評価する際の基準が、ユーザーが探している情報を提供できているか、どれだけユーザーが快適に読めるかといった「ユーザーファースト」の本質的な考えへとシフトしているといわれています。

つまり、従来のテクニカル志向の強いSEO対策ではなく、検索するユーザーのニーズやユーザビリティに寄り添った本質的なサイトやコンテンツの設計が「意味のあるSEO対策」の肝であるといえます。それが次に紹介する「SXO」の考え方です。

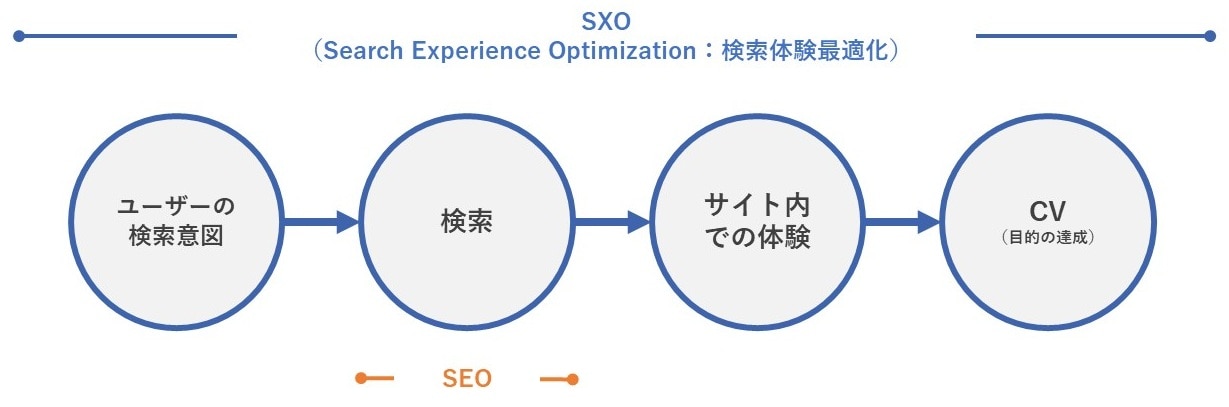

SXO(検索体験最適化)とは

SXO(Search Experience Optimization:検索体験最適化)とは、コンテンツ単位での対策ではなく、サイト全体でユーザーの検索ニーズを満たし、検索体験を最適化することを指します。サイト全体がユーザーの検索ニーズを満たすことで、CVに繋がりやすくなるといったメリットがあります。

SEOとSXOの違いと相互作用

SEO(Search Engine Optimization)は「検索エンジン最適化」つまり、検索エンジンへの最適化を図る施策です。

一方、SXO(Search Experience Optimization)は「検索体験最適化」の名の通りユーザー体験を最適化することです。つまり、両者の大きな違いは、対策する対象が「SEO=検索エンジン」か、「SXO=検索ユーザー」かということです。

これまでのSEOだけではなく、それを含んだSXO施策を実施することにより、検索からコンテンツ閲覧、CV獲得まで一連のユーザー体験を網羅的に最適化することができます。

SXO対策の方法・手順

ユーザー体験を主軸とするSXO対策を進める方法について、施策手順の一例で紹介します。

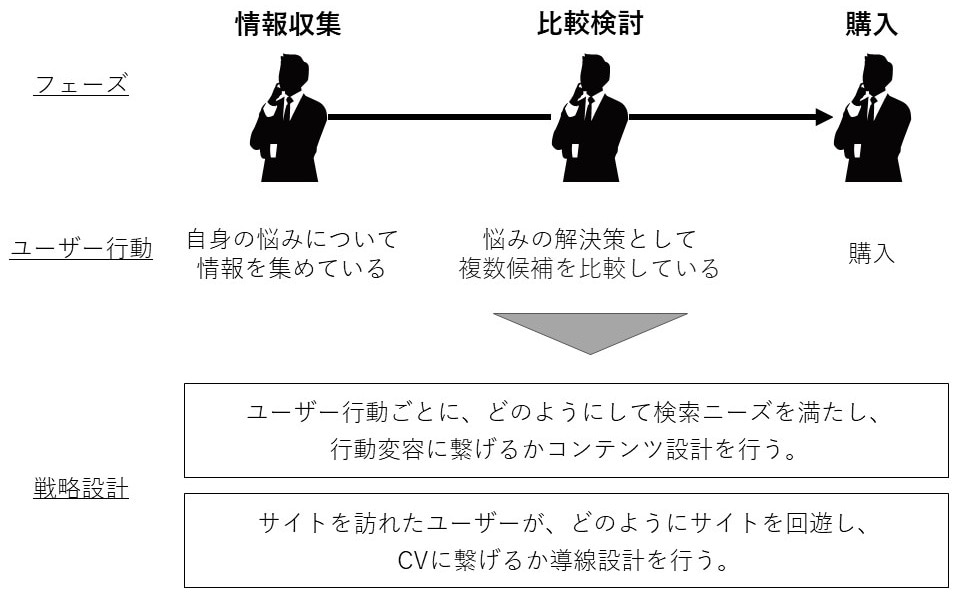

①情報収集から購入に至るまでのユーザー行動を可視化し、検索ニーズを分析する。

②ユーザー行動ごとに、どのようにして検索ニーズを満たし、行動変容に繋げるか戦略設計を行う。

③サイトを訪れたユーザーが、どのようにサイトを回遊し、CVに繋げるか導線設計を行う。

④戦略に沿ってコンテンツ制作やサイト改善を実施する。

⑤定期的に現状分析を行い、課題を抽出し、改善に繋げていく。

こうしたSEO対策の手順からも、検索したユーザーがページでどのような体験ができるかにフォーカスした施策ということがわかります。

トランスコスモスによるSXO対策での課題解決事例

トランスコスモスでは、WebサイトのSEO対策のみならずユーザー体験を主軸としたSXO対策においても大企業を中心に多くの実績を持っています。

ここでは数多の実績の中から、一般消費材メーカー様の製品サイトにおけるSXO対策での課題解決事例をご紹介します。

下記の各事例では、それぞれユーザー行動を可視化し、検索ニーズの分析を実施。有効な戦略を導いて施策を実施しました。

課題1:重要キーワードでの低順位

一部の重要なキーワードで検索結果が競合に劣っており、集客の機会を逃している状態。

【解決策】

狙いキーワードでの競合比較を中心にキーワード調査を実施し、キーワード戦略を立案。戦略に基づいてユーザーに求められているコンテンツを作成し、既存ページへの追加を実施しました。

【施策の結果】

既存ページを改修することで、改修から2週間ほどで検索競合となるサイトからの1位奪取に成功しました。

課題2:オーガニック流入数が少ない

新規顧客の獲得を狙って、ノンブランドでの検索を増やすために商品紹介ページにユーザーの悩みに関するキーワードを入れたが、上位化されずオーガニック流入数の増加を実現できずにいた。

【解決策】

キーワード調査を行ったところ、悩みの解決に直接繋がるようなコラム記事が上位化されやすいことが判明。そこで、情報収集段階のユーザーの流入を増やすことを目的に、悩みの解決に繋がるようなコラム記事を制作しました。

【施策の結果】

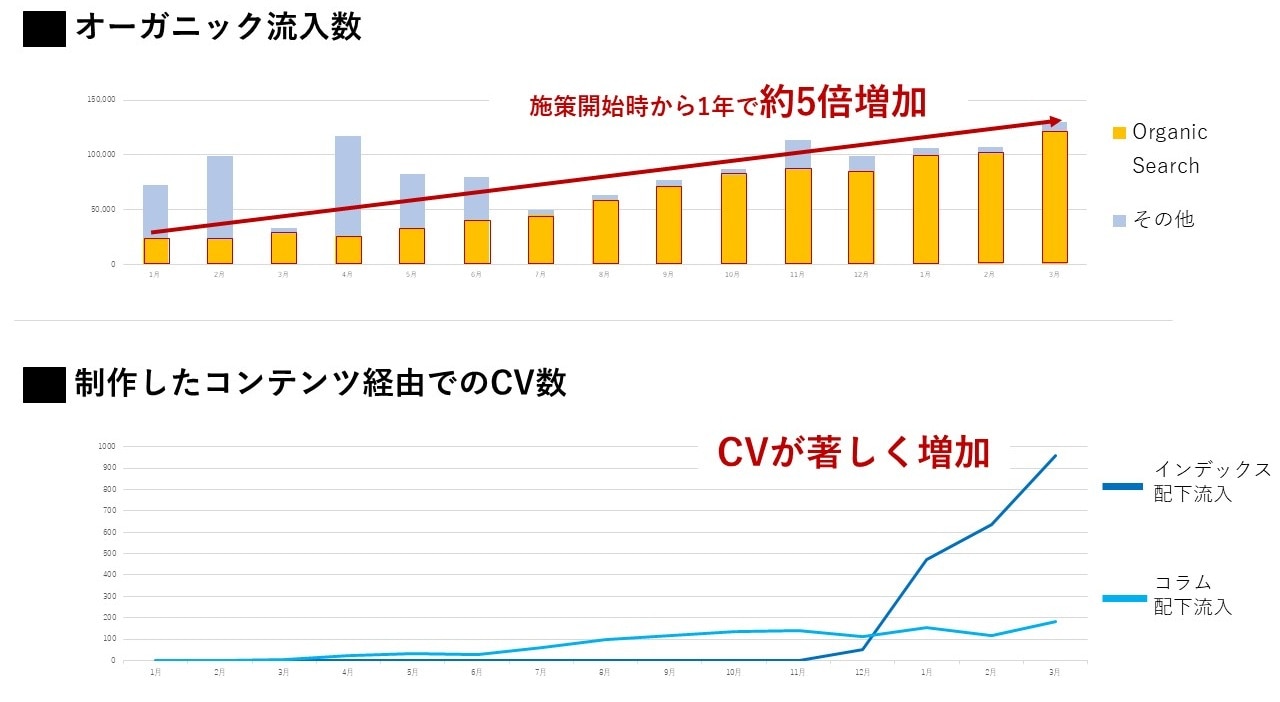

作成したコラム記事が、安定して1位を獲得。施策開始から約1年でオーガニック流入数が約5倍に増加しました。

課題3:オーガニック流入からのCVが少ない

オーガニック流入数は一定あるものの、オーガニックで流入したユーザーのCVが少なく集客を活かしきれていないことが課題。

【解決策】

サイトの現状調査を行ったところ、購入意向の高い層が検索するであろうキーワードに対して、受け皿となるページが存在しないことが発覚。その役割を担うページを制作しました。また、サイト分析の結果、コラム記事での離脱率が高い傾向にあると分かり、ヒートマップ分析によるCV導線の強化、およびサイト内回遊導線の見直しを実施しました。

【施策の結果】

高CVRキーワードを発掘すると同時に、CV導線も整理したことにより、CV数が著しく増加しました。

このようにSXOで解決できる課題は、一般消費財に限らず専門的なBtoB商材やサービスのサイトでもよくあるケースといえます。

たとえば、自社の製品とその強みを紹介するコンテンツだけではなく、狙いのキーワードと共起語を多く含有する基礎知識コンテンツなどで上位化を図ることはよくある手法です。

しかし、こうしたコンテンツにおいてもオーガニック流入したユーザーと、CVの対象となるユーザーの求めている情報が合致するかどうか、つまりユーザー体験が重要なポイントとなります。

資料ダウンロードをご希望の方はこちらから |

まとめ

ここまで、SEOの基礎知識から、意味がないと評価されてしまうケース、SXOの紹介と施策の実施手順、SXOでの課題解決事例までを紹介してきました。それらのポイントを以下にまとめます。

■SEO対策は内部施策と外部施策に大別され、社内で能動的に取り組める内部施策から充実させていくことが大切。

■「意味がない」と評価されてしまうSEO対策は、検索するユーザーのニーズを深く理解せず、表面的なSEO施策に偏ってしまっていることが原因。

■SXO(検索体験最適化)とは、コンテンツ単位での対策ではなく、サイト全体でユーザーの検索ニーズを満たし、検索体験を最適化すること。それによりCV増加にも繋がる。

■SXO施策を実施するには、検索したユーザーがページでどのような体験ができるかにフォーカスすることが大切。

最後にご紹介したSXO施策での課題解決事例では、重要キーワードで低順位であることや、オーガニック流入数とCV獲得数の伸び悩みといった課題を解決。検索体験の最適化により、検索順位を上位化させ、オーガニック流入数とCV獲得数を飛躍的に増加させることに成功しました。

下記よりトランスコスモスの専門家が作成したSEO/SXO対策に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。

資料ダウンロードをご希望の方はこちらから |