集客力を確実にアップさせるInstagram・Twitter・LINEの活用

2020年2月5日(水)~7日(金)幕張メッセにてリードエグジビションジャパン株式会社主催の様々なイベントが開催された。

イベント総合EXPO:https://www.eventexpo.jp/ja-jp.html

Japan マーケティング Week:https://www.sp-world-spring.jp/ja-jp.html

目次[非表示]

2020年の注目キーワードは?

イベント会場で特に目立っていたキーワードは「AI」「データ活用」そして「OMO」。

OMOとは「Online Merges with Offline」の頭文字を取ったもので、ユーザーの購買行動におけるオンラインとオフラインの垣根をなくし、融合させるビジネスモデルのことだ。

2020年は日本でもこのOMOへの取り組みが加速していく印象を受けた。大手小売企業ではSNSを活用したネットチラシの配布による来店者数を増やす実証実験、ある市役所では住民票の申請のSNS活用、とあるコンビニエンスストアでは店頭でショッピングをする際に、その場でお得な情報をSNS経由で受け取れる仕組みなど「良質な顧客体験」を提供するための事例が紹介された。

また、その成功の秘訣として、

- オンラインとオフラインそれぞれのデータの収集と活用を効率的かつ効果的に行う

- AIやIoTを用いてCSの向上に繋げる

- ターゲッティング(誰に)、オファー(何を)、トラッキング(これまでの行動を把握して)、アップセル(個にあわせたレコメンド)を整理する

そのうえでカスタマージャーニーを理解し、顧客の心情に寄り添ったきめ細やかなサービス・サポートは人間のプロフェッショナルが行い、自動化・効率化できるものはAIなどに任せるといった棲み分けが重要だ。

集客力を確実にアップさせるInstagram・Twitter・LINEの活用

イベント総合EXPO最終日にトランスコスモスの執行役員であり、デジタルを活用したコミュニケーションの旗振り役でもある所が『集客力を確実にアップさせるInstagram、Twitter、LINEの活用』と題したセミナーに登壇。ここからは当日の講演内容をお伝えする。

※所の紹介についてはこちらから

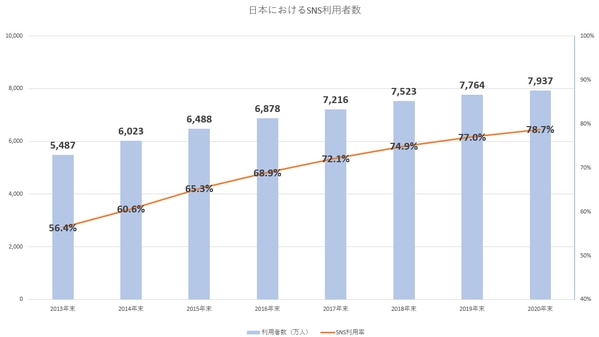

まずはじめに、ICT総研が発表した『2018年度 SNS利用動向に関する調査』によると2017年末時点で国内にはネットユーザーは約1億人、そのうちの72%にあたる7,200万人がSNSを利用。2018年末には7,500万人に達する見込みであるというデータを公開しているが、実際にはこれをはるかに超えるペースでSNSのアクティブユーザー数は増加。近年では40〜60代以上の年齢層の利用も増え、幅広い世代がSNSを活用している。

今と昔、そしてこれからのコミュニケーションの変化

2005年ローマ法王ヨハネパウロ2世教皇が逝去された際のバチカン市内は、市民がご遺体を乗せた車に向かっているが、2013年フランシスコ教皇が選出されたときには市民がスマートフォンやタブレットで記念撮影している様子が映されている。

さらに2016年、ヒラリー・クリントンの大統領選挙の際に行われた集会では、「自分がそこにいた証」を残そうとセルフィーが急増。

こうした時代の流れとSNSの普及により、時間と場所を越えてリアルタイムに出来事・事象を共有する仕組みを企業側も無視できなくなってきていると、コミュニケーションの変化への対応が必要と訴えた。

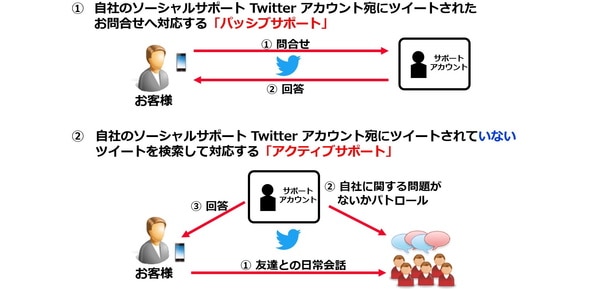

Twitterのアクティブサポート

Twitterの活用方法では『アクティブサポート(アクティブコミュニケーション)』を紹介。自社に関する話題が挙げられていないかパトロールし、困っていそうなユーザーに対しては「お困りですか?」とコミュニケーションを仕掛ける。

クレームやトラブルに繋がりそうにも思えるが、実際にアクティブサポートを受けたユーザーの約70~80%は肯定的に捉えているとの調査結果が発表された。成功の秘訣は、ユーザーのプロフィールや過去のツイートを見て、どのような人物なのかを理解し、趣味・嗜好にあわせて文章を変え、絵文字を付けたり(または外したり)工夫をすることが重要で、「企業側はアクティブサポートを行うことに恐怖心を抱く必要はない」と述べた。

自社に関してピンポイントでツイートしている人は圧倒的に少ないため、会話のネタ元は大きなカテゴリーで行うことが重要で、企業アカウントとエンドユーザーで会話を成り立たせるには、関連性のある話題を導入部分として使うと上手くいきやすいのだそうだ。

【Twitterによるアクティブサポートイメージ映像】

LINE API活用によるセグメント配信

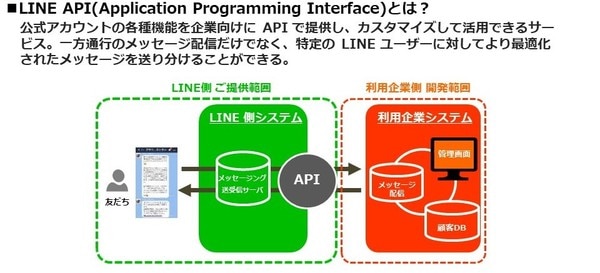

LINEは日本人口の約65%(8200万人)以上が利用しており、もはやインフラ化しているコミュニケーションツール。このLINEを有効活用する方法としてAPI活用を取り上げた。

LINE APIを利用すれば自社の環境(マーケティングオートメーションやメール配信のシステムなど)をそのまま使用してLINEアカウントを運用することが可能。ヤマト運輸の再配達依頼の仕組みは代表的な事例だ。

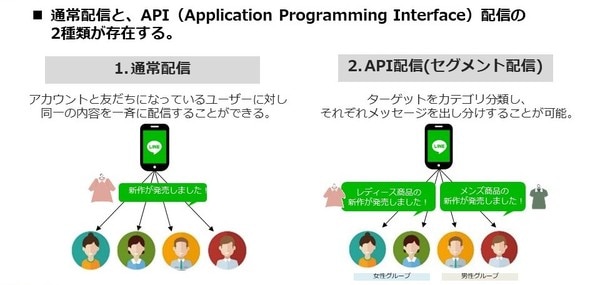

LINEのメッセージ配信は大きく2種類あり、通常配信は企業アカウントと友だちになっているユーザー全員に同一の内容を一斉に送る仕組みになっている。そのため、送られてきた情報に興味のないユーザーや関係のないユーザーにブロックされてしまう危険性がある。

一方、API配信(セグメント配信)は配信する内容に関係のある性別、年齢、趣味・嗜好などを解析し、興味を持ってもらえそうな特定の人にだけにメッセージを送ることが可能。ブロック率を下げ、CV率向上にも繋がる。

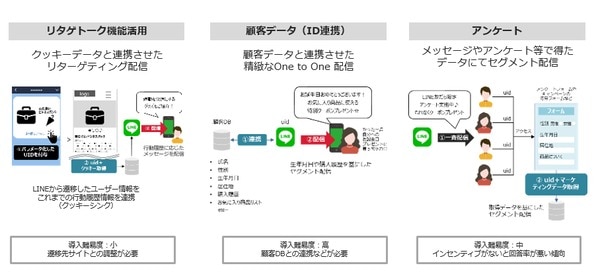

セグメント配信の精度を高めるためには、ユーザーの情報をより多く収集する必要がある。

いくつか方法はあるが、お友だちになっているユーザーにLINEポイントやスタンプなどのインセンティブを贈ることで比較的、容易にデータを集めることもできる。

ユーザーの情報を集める3つの方法

LINEは容易に多くのユーザーを集めることができる反面、ブロックされる可能性も高い。そのため、生活に直結するサービスや情報の提供、定期的にオリジナルスタンプをプレゼントするなど、ユーザーにブロックされにくい工夫をする必要がある。

最近は「チャットやAIでサポートしてほしい」「知りたいことを気軽にすぐ教えてほしい」という要望を受けることが増えており、LINE APIを活用したLINE上での問い合わせ対応や、AIでの自動回答、コールセンターとの接続などユーザーフレンドリーな環境構築も進んでいる。

参考:【LINEモバイル】チャットサポート「いつでもヘルプ」、未契約者も「LINE」のトークでオペレーターへの問い合わせが可能に

企業が用意した専用アプリをダウンロードして会員登録させるのはハードルが高いが、すでにインフラ化しているLINE上でサービスを提供することで、ユーザーとのつながりを手軽に継続することができるのだ。

「タグる」Instagram活用

いま最も勢いのあるメディアがInstagram。アクティブアカウントは全世界で10億を超え、日本でも2019年にはアクティブアカウントが3300万を突破。若い女性向けのメディアというイメージが強いが、最近は男性のユーザーも増えており、アクティブアカウントの43%は男性のユーザーが占めている。

男性のユーザーが増えることでFacebook化するのではないかと言われることもあるらしいが、所曰く「どうしても便利なのでオジサンも使いたくなってしまうんです」と会場の笑いを誘った。

参考:Instagramの国内月間アクティブアカウント数が3300万を突破

Instagramの特徴と言えば『映える(インスタ映え)』だが、最近は『#(ハッシュ)』がとても重要なキーになっている。ハッシュタグをもとに情報を収集することをググるならぬ「タグる」と呼び、インスタ世代の常識になりつつある。特に日本人はタグ検索が好きなようで、世界平均の約3倍もタグ検索を行っているというデータもある。

Instagramの運用のゴールは『自社製品に関するコンテンツをユーザーに発信してもらう』ことであり、ハッシュタグの選別、キャプションやプロフの最適化、”いいね”やコメントでのライクアプローチを意識すべき。ただし、自社名や自社製品をハッシュタグ化して投稿したところで検索されなければ意味がないため、初めのうちは関連するキーワードをつけて投稿するのがコツだと述べた。

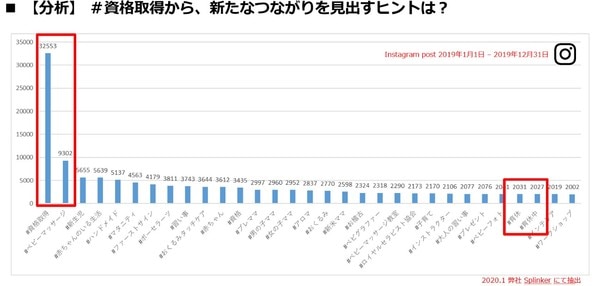

例えば、ビッグキーワードで「教育」を設定した場合、すぐに思いつくのは「資格取得」だが、そこから更に紐づくキーワードを考えたときに「収入アップ」や「昇進」などが浮かぶだろう。しかし、実際に関連キーワードを調べてみると、資格取得に紐づいて検索されていたのは「ベビーマッサージ」や「育休」など、育児中の女性がスキルアップについて検索しているという背景が見えてきた。そのため、育児中の女性に刺さるサービスや製品をアプローチすることが有効かもしれないという仮説が立てられる。

資格取得に関連するワード一覧

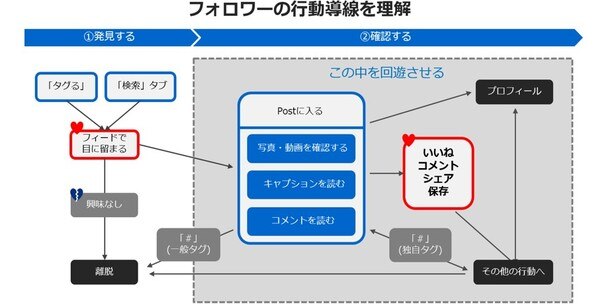

Instagramは投稿から自社アカウントのTOPページに辿りついてもらうまでの行動導線が分かりにくいという弱点があると指摘。偶然、投稿が拡散されても、その他の投稿までは見られないこともあるため、自社アカウントのTOPページは分かりやすいプロフィールにするのが良い。具体的には、どういう目的で誰をターゲットにしているものなのかが伝わる自己紹介になっていると、ユーザーが検索したときに目に留まりやすい。

フォロワーの行動を予測することが重要

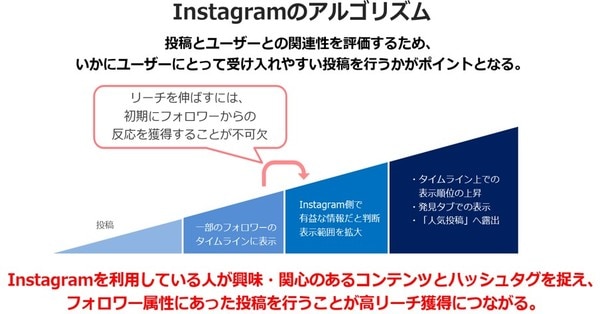

また、Instagramのアルゴリズムはユーザーに反応・拡散されればされるほど、より多くの人の目につきやすくなるように出来ている。投稿してすぐは自社アカウントのフォロワーのほんの一部のタイムラインにのみ情報が出るようになっており、それを見たフォロワーが次々と反応してくれることにより、投稿がより多くの人のタイムラインに表示される仕組みになっている。そのため、関連性のあるユーザーの投稿を企業側から積極的にライクアプローチし、まずは自社アカウントの存在を知ってもらい、ファンを増やすことが重要だ。

運用者がインフルエンサーになるのがベスト

約40分のセミナーで3つのSNSの活用事例を紹介した所が最後に話したのは、一番確実なSNSの運用方法。それはずばり「あなた(運用者)自身がインフルエンサーになること」であった。

SNSは企業の活動のうえで非常に重要なものになってきているが、運用に成功している企業アカウントに共通して言えるのは、運用者が非常に高い熱量で、SNS上でコミュニケーションをとることが大好きで、自社のことが大好きであるということ。

自身が企業の看板を背負ってインフルエンサーになってしまうくらいのつもりで運用するのが最も上手くいくための近道なのではないだろうかとまとめた。