ダイレクトマーケティングにおけるECの課題解決へ向けた成功法則とは?! セミナーレポート

新型コロナウイルスの発生以来、消費者行動の変化に伴い、電子商取引(EC)の利用が増加しています。これら外部環境の急速な変化への対応を迫られる中、ECの強化、改革に向けて、自社の課題をどのように捉え、どのように解決していけば良いのかをご紹介するセミナーが開催されました。

前日に開催された、D2C時代を生き抜くためのポイントをご紹介するセミナーに引き続き、本セミナーの内容をセッションごと、2回に分けてお送りします。

Session2はこちらから

😀 記事の最後では、資料を無料でダウンロードいただけます! |

【登壇者紹介】

今林 潔美

トランスコスモス株式会社

DM・EC・CC統括 リテールコマース総括

ECX本部ECXマーケティング統括部 SP部

ダイレクトマーケティングにおけるECの課題解決へ向けた成功法則とは?!

様々な課題とその解決方法とは

EC事業に関わる方々からよく聞かれる悩みは、

・関係部署と意思疎通が取りづらい

・どこに外注すれば良いのか分からない

といった社内外での連携や、

・膨大な量のデータの中から必要なデータを収集し、適切に分析するのが難しい

・ターゲットとするカスタマーに効果的な販促ができていない

・目的のあった広告を作りたいが、メディアミックスの最適化が難航している

など、とにかく多岐にわたります。

このような課題を解決するためにはデータ分析のサービスを活用や、組織内に知見を持った担当者を配置し組織機能の強化、CRMを活用した施策・検証など、適切な対処をしていくことが求められますが、なかなか社内でリソースが確保できないといった問題もあるのではないでしょうか。

そこで今回は、これまで数多くの企業様を支援させていただいた経験を踏まえ、EC事業への知見を広く持つトランスコスモスならではの、EC事業を成功へと導くポイントをご紹介します。

データドリブンマーケティングの基盤構築

ここからはとある小売企業様の実際の事例をもとに、EC事業における課題解決のためのポイントをご紹介します。

【データ分析サービス導入の経緯】

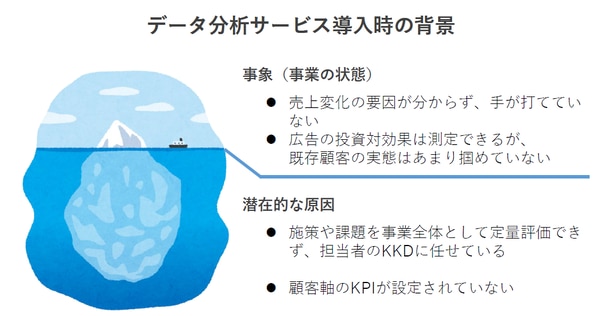

今回ご紹介するケースでは、

・売上変化の要因が分からず手が打てていない

・広告の投資対効果は測定できるが、既存顧客の実態はあまり掴めていない

といった課題をお持ちでした。

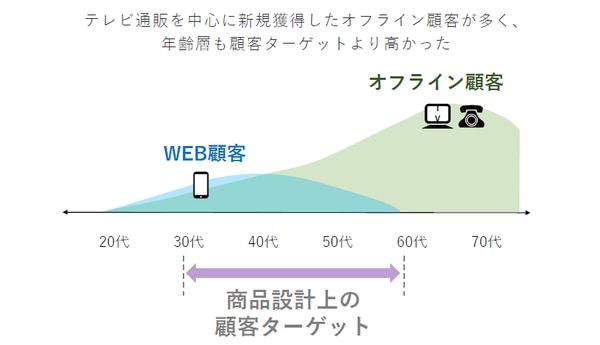

これをいくつかの切り口で分析したところ、特に印象的だったのは、カスタマー層の実態が予想と大きく異なっていることでした。

元々は40~50代をメインターゲットとして企画していたものの、新規獲得していた媒体の特性上、企画上のターゲットとしていた年齢層と実際のカスタマーの年齢層に10~20歳ほどの乖離があることが分かりました。

一方、獲得数は少ないものの、WEB媒体から流入のあったカスタマーの年齢層は概ねターゲットとしていた年齢層であったことも分かりました。

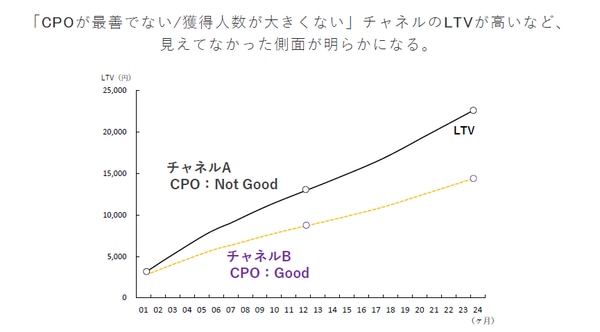

もう1点は、チャネルごとにLTV(Life Time Value=顧客生涯価値)に大きな差があることが分かりました。

そしてこれを更に深掘りしていくと、新規獲得時にCPO(Cost Per Order=1件の注文を獲得するのにかかったコストのこと)が悪いということで重要視していなかった媒体のLTVが、実はとても高かったという事実が明らかになりました。

そしてそのLTVが高かったのが、他ならぬWEB媒体であったため、メインとしているターゲットにアピールするチャンスを逃してしまっているという状態でした。

これをもとに、新規獲得のKPIを見直し、CPOしか注視していなかったものをLTVなども含めて総合的に意思決定を行えるように修正しました。

データ分析を行うことで得られる成果として大きいのは、データ分析プロセスを定着化させることができるという点です。

昨今、データ分析が注目されていて「やってはみたものの、なかなか業務に活用できない」といった話を聞くことが多々あります。

その多くの原因としては、分析者がビジネスモデルや収益構造を理解しないまま手法先行型の分析に傾いてしまうからだと考えられます。

そのため、まずは事業・商品の理解、カスタマーの分析を徹底的に行い、KPIを再設定する、そして設定したKPIが正しいものなのかを定期的に見直しブラッシュアップしていくことで施策の善し悪しを判断するといったサイクルを作り上げることができれば、これを他の業務やプロジェクトにも応用できます。

【組織横断のプロジェクト推進】

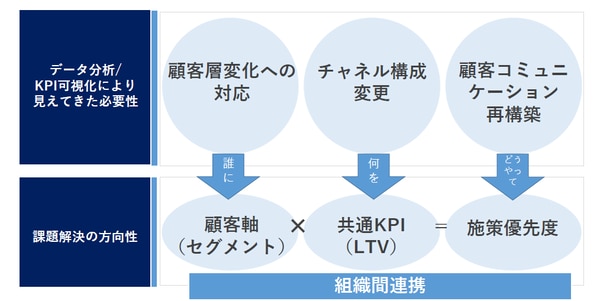

次にデジタルシフトへ向けた課題を抽出してみると、

・カスタマー層の変化への対応

・チャネルの構成変更の進め方

・カスタマーとのコミュニケーションの構築

という課題がありました。

これも事前に分析していたデータをもとに、

・カスタマー層の変化にはセグメントの設計

・チャネルの構成変更はLTV重視で施策を判断する

・カスタマーとのコミュニケーションはデジタル施策の進め方を部門連係で進める

と、課題解決の方向性も明確になり更に現場が現状抱えている詳細な課題も見えてきました。

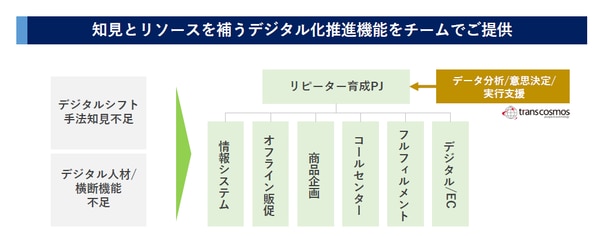

これを解決するためにまずは組織体制を強化し、商品の定期継続率アップをテーマに、リピーターを育成するプロジェクトが発足しました。ここではデータ分析とデジタル/ECのチームとしてトランスコスモスも参加し、データ分析をもとに、どのカスタマー層にKPIのどこを改善するべきなのかを判断し、施策の決定、実行までを行うデジタル推進チームを提供しました。

施策の成功には他部門の方々の協力も必須であるため、他部門との調整なども行いました。

【顧客コミュニケーションの施策と評価】

これまでの分析によりカスタマーとのコミュニケーションの方法にも様々な変化を加え、まずは定期購入4回目以降の継続率を改善する施策を実行しました。

今までのメールマガジンでは情報量が多く、何を伝えたいのかが明確になっていなかったため、必要最小限の重要な情報のみを選別し、適切なタイミングで訴求するよう改善しました。

また、フォローメールも今までは契約から15日後の1回のみしか送信していなかったものを、1回目は契約から15日後、2回目は契約から1か月後、3回目は契約から2か月後、4回目は契約から3か月後と、3か月間に渡って定期的にフォローするように変更。定期継続4回目以降に特別なオファーがあることも事前にカスタマーに伝えるようにし、動画コンテンツの活用やポイントを貯めることによるメリットを積極的に提示するなど、カスタマーとのコミュニケーションを設けることを重視しました。

それに加え、ECサイトをさらに利用してもらうために商品の啓蒙冊子企画を実施。例えば読み物の続きをECサイト上で読めるようにし、読み物1つ1つにQRコードの貼り付けや、ECマイページへの登録方法も記載することで、ECサイトへのCV率が1.2倍になりました。

こうした施策を短期的な売り上げではなく、主要KPIに注力し、施策PDCAを推進することで、4か月目には2.7ポイント、7か月目には8.7ポイントと、定期継続率の改善に成功しました。

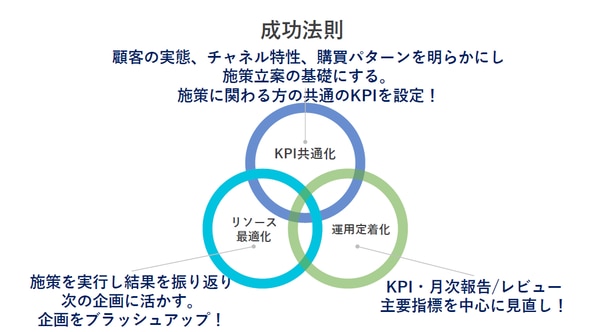

まとめ

まとめとして、トランスコスモスが支援をさせていただく前と後の状態を見比べてみます。

まず、既存顧客の売り上げが重要でありながら、売り上げ以外の具体的な指標が無い状態だったのが、定期継続率とLTVをカスタマーのセグメント別に把握し、管理するように変わりました。

また、オフラインの施策とオンラインの施策で主要KPIが異なっていたものを統一化し、部門間連携を行うことでコールセンターの担当者や商品企画の担当者も目指すべき指標が明確になり、社員一丸となって活動ができるようになりました。

そして、施策の実施ばかりを優先してしまい、評価ができていなかったものを、しっかり施策ごとに振り返りの時間を設け、何からすべきなのか優先順位を設定することで適切な対策をとれるようになりました。

「KPIの共通化」「運用の定着化」「リソースの最適化」という成功法則に則ったEC事業を行うために、困った際には是非一度トランスコスモスにご相談ください。

本セッションの資料ダウンロードはこちらから |