コミュ調2024から学ぶ「真実の瞬間」を捉えたCX改善の勘所 ~トランスコスモスフォーラム2024講演レポート~

CX改善に関する施策を講じているが成果につながらない、何から始めるべきか実態が見えてこないなどの悩みをお持ちではありませんか?

こうした課題に対し、ただ闇雲に取り組むだけでは成果を出すことはできません。CX改善を実現するには、“指標を定義し測定する“ 必要があります。

CXをめぐる市場統計と日本企業の課題

CXに関する統計は数多くあり、

・CXを商品やサービスを購入する際に重視する消費者の割合

・CXの悪化が原因で離反した消費者の割合

・CXを重視する企業とそうでない企業の利益率の違い

など、様々な場面において重要なファクターになっており、重要な経営課題として取り扱われています。

また、最近では生成AIや自律型AIなどが登場し、技術革新も相まってAIやデータを活用してCXを改善するためのソフトウェア市場も急成長を遂げています。

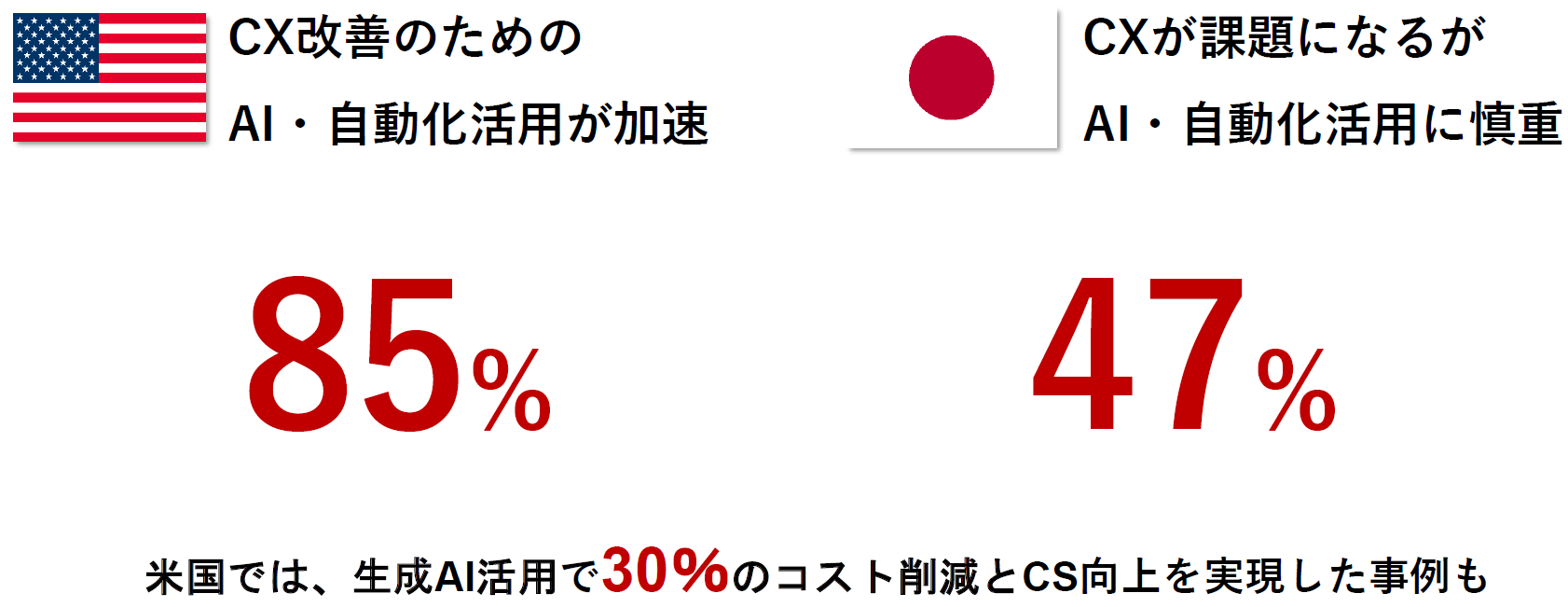

CX領域でのAI利用率の日米比較

しかし、CX改善についてAIや自動化の仕組みをアメリカの企業は85%が活用しているのに対し、日本は47%と半分以下にとどまっています。

日本企業もCXを重要な経営課題であると認識してはいるものの、様々な事情によってAIや自動化の仕組みを利用することに慎重になっている様子が読み取れます。

顧客接点のCX評価を測定している企業

出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構『DX白書2023』

また、アメリカでは約9割の企業が年に一度、自社のCXを測定し把握できているのに対し、日本は4割未満にとどまっており、自社のコンディションについても十分に把握できていないのが実情です。

トランスコスモスは、日本においてもCXの測定・把握について更に理解を深め、改善に注力していくべきであると考えており、2016年度から『消費者と企業のコミュニケーション実態調査(通称:コミュ調)』という独自調査を毎年公開しています。

ここからは最新版である、『コミュ調2024-2025』の調査結果をもとに、日本企業が今後向き合っていくべき課題への考え方や対応について解説します。

テキストコミュニケーションの拡大

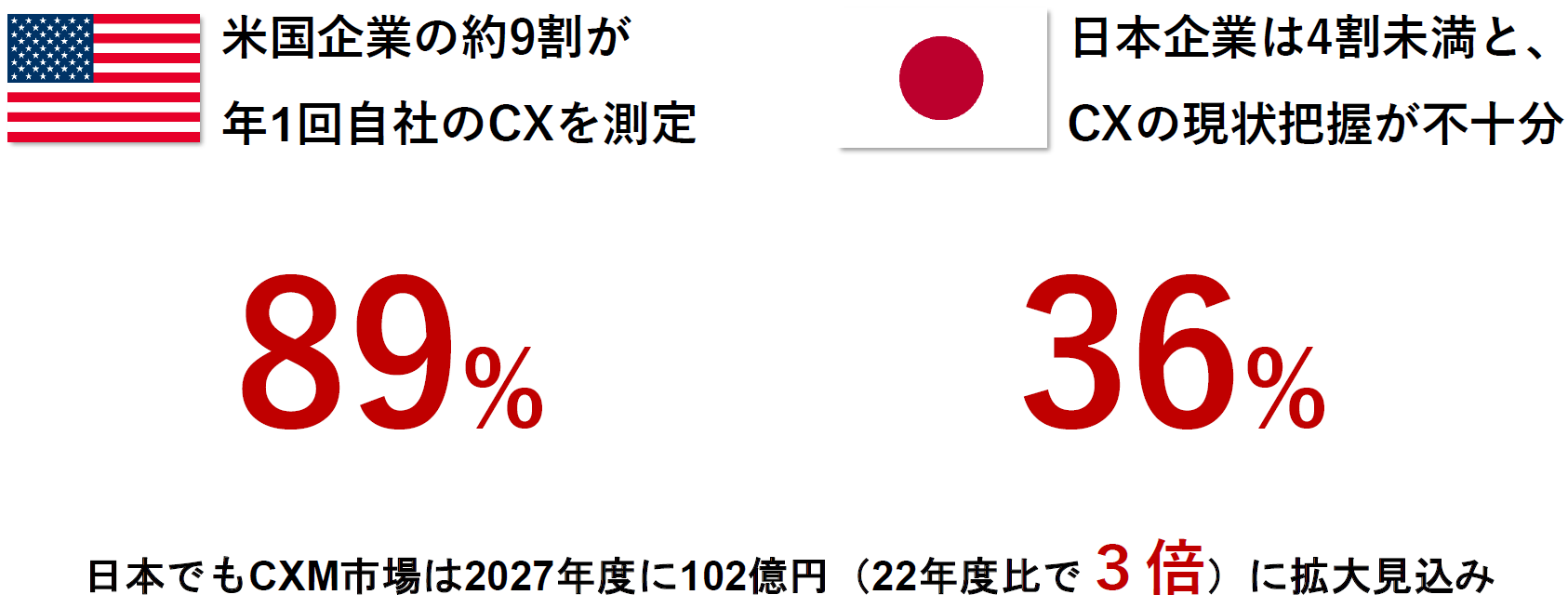

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

まず顧客接点(チャネル)別の利用経験率についてです。

上位はこれまで同様、電話や公式PCサイト、店舗といった従来型のチャネルです。過去の調査に比べ減少傾向にあるものの、まだまだボリュームゾーンです。

そのすぐ下にはSNSでの問い合わせや、チャットといったテキストコミュニケーションが見受けられ、こちらは年々利用率が増加しています。直近5年以上このトレンドは変わっていません。

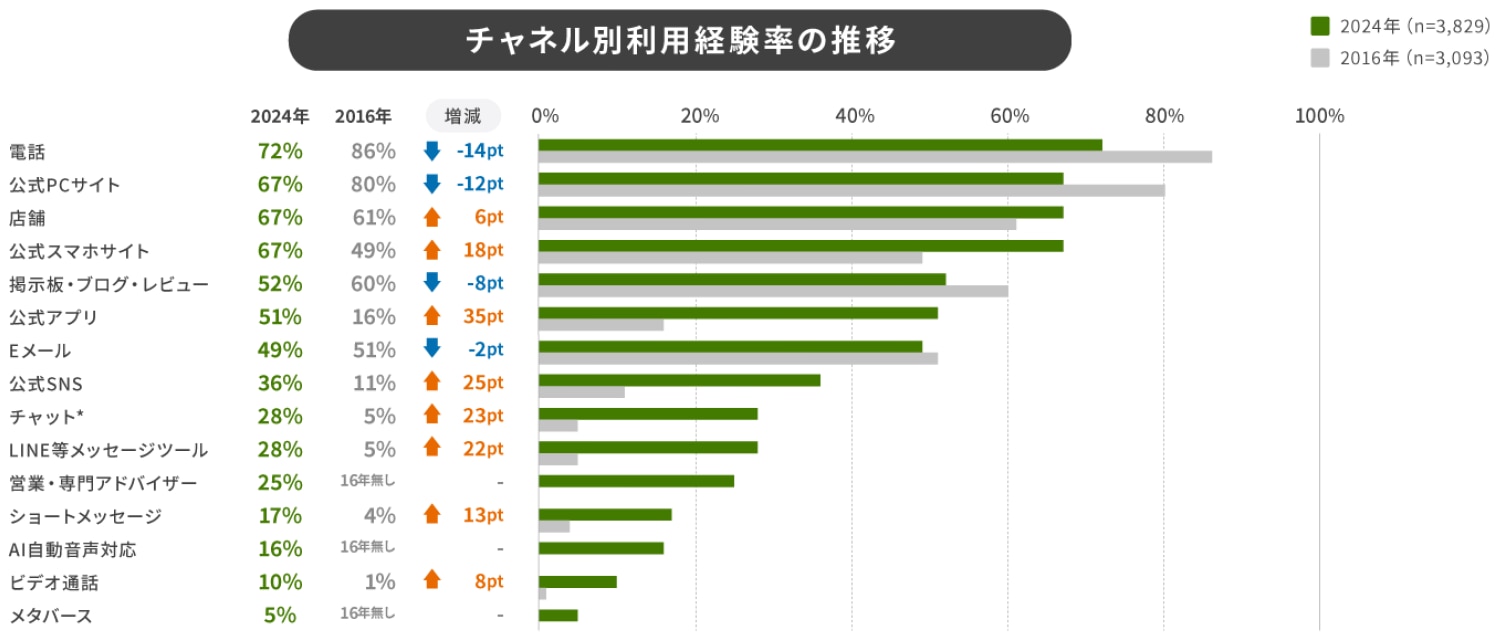

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

電話やEメールといった従来型のチャネルは経験率よりも意向率が下回り、チャット(※)については意向率が経験率を大きく上回っています。

このことから、従来型のチャネルを意に反して利用する消費者が多いのに対し、チャットなどのテキストコミュニケーションは企業側の対応が追いついておらず、消費者のニーズを満たせていないことが分かります。

なお、EメールとSNSやチャットについては同じテキストコミュニケーションであっても大きな違いがあります。それは “スマホ利用をベースとしたスマホファーストのテキストコミュニケーションであるか” という点です。

この調査結果から、企業はスマホファーストのテキストコミュニケーションの環境整備を早急に進める必要があることが見えてきます。

※この場合のチャットとは、有人チャット・チャットボットを総合したものです

しかし、“チャットを導入したがあまり使われない” や “期待していたほどの効果を実感できない” といった経験談を見聞きし、チャットの導入に踏み切れない企業は少なくありません。

そこで、消費者へ “チャットサポートを普及させるためにはどのような課題を乗り越えていくべきか” を聞いたところ、以下の通りチャットボットの性能や、利便性についての課題が上位を占めました。

・チャットボットの文章や表現がわかりにくい:36%

・チャットボットの回答精度が低い:28%

・公式サイトからチャット窓口への導線が分かりにくい:17%

・サポート対応範囲が電話などと比べて狭い:7%

ここで注意するべきは、 “チャットサポート=チャットボットの無人対応だけではないということを企業・消費者とも理解する必要がある” という点です。チャットサポートは有人チャットによる対応も含めた全般を指します。

消費者の中には、チャットと聞いただけで無人対応だと思い込み、利用をためらうケースが存在します。そのため、消費者へ “無人対応だけでなく有人サポートも利用可能であること” や、 “無人+有人のハイブリッドサポートで確実に問題解決まで導く体制が整っていること” を理解してもらうための案内などを設置する必要があります。

また、無人化、省力化、コスト削減、などを目的に、ついついチャットボットを導入することが目的になってしまいがちですが、消費者の本来の目的である「問題解決まで導いてほしい」というニーズを満たすための導線整備を最優先に考え、施策を講じる必要があります。

カスタマージャーニー に沿ったサポート体制

ここまではチャネル別の利用動向など消費者のニーズを「点」で見てきましたが、CXを改善・向上させるためにはカスタマージャーニー(消費者の購買行動の流れ)を「線」として捉える必要があります。

まず企業は、以下の通り消費者の8~9割が自己解決を試みている事実を把握し、そのニーズに応えるための導線を整備する必要があります。

・98%の消費者は知りたいことについてまずはWebやSNSで情報収集をする

・その後、83%が自己解決を試みるために公式サイトなどを参照する

・それでも解決できない場合、92%が不満を募らせながら有人解決を図る

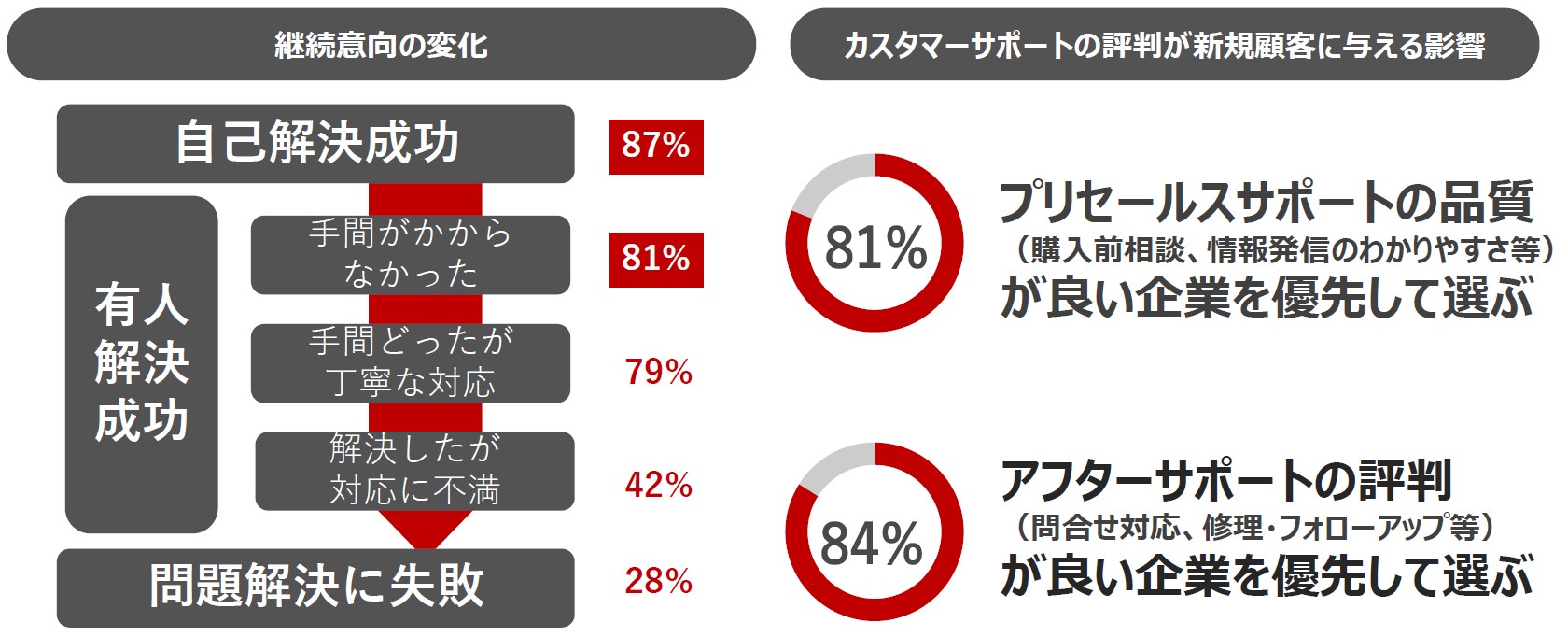

自己解決率やサポートの評判が与えるリピート・クチコミへの影響

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

消費者が自己解決に成功した場合、リピート率や継続意向が9割近い結果になるのに対し、有人対応に移行せざるを得なくなった、もしくは問題解決に失敗してしまった場合、それらの数値が大幅に低下することが分かっています。

また、カスタマーサポートの品質・評価・評判が、新規の消費者に大きな影響を与えることも分かっており、消費者がブランドを選択するうえでの重要なポイントとなっています。

このように、消費者は基本「事前検索⇒自己解決⇒確実な有人解決」というカスタマージャーニーを辿り、カスタマーサポートに対する評判は既存顧客の維持や新規顧客の獲得につながり、企業収益に影響します。

そのため企業はなるべく検索性能や自己解決率を向上し、それが難しい場合は有人対応で最終的な問題解決まで導くという、カスタマージャーニーに沿ったハイブリッドサポート体制を整備する必要があります。

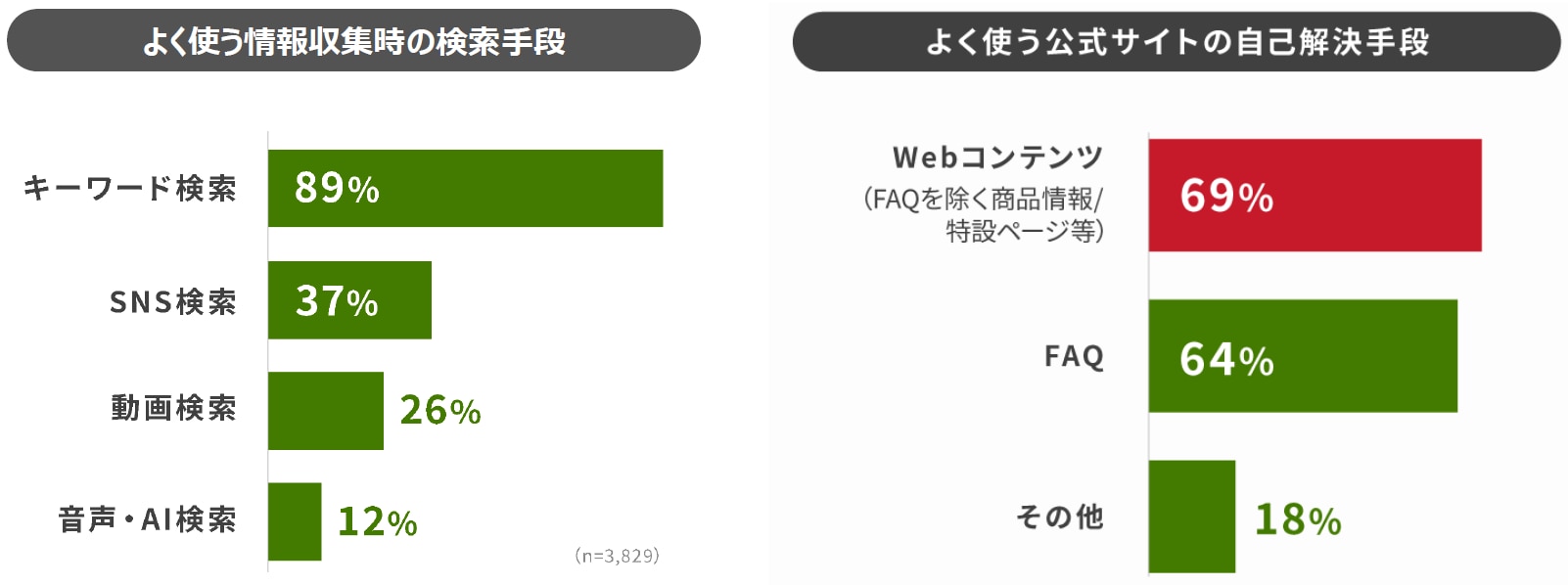

事前検索や公式サイトにおける自己解決手段

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

消費者が情報収集のための手段として最も使用しているのは、検索エンジンなどを用いたキーワード検索です。

キーワード検索をしたのち、多くの消費者は自己解決のために企業の公式サイトなどを参照しますが、その際、重視しているコンテンツを正しく把握できているでしょうか。

企業目線では、“自己解決を促すためにはFAQの整備・拡充を真っ先に行うべきだ” と考えがちですが、実際はFAQを除いた商品情報や特設ページなどが最も見られています。

このことから、商品情報などで自己解決を促しつつ、FAQで不足分を補ったり、困ったときはチャットサポートや電話窓口にすみやかに遷移できるよう導線を整備するなど、Webサイト全体でサポートするという視点が必要であることが分かります。

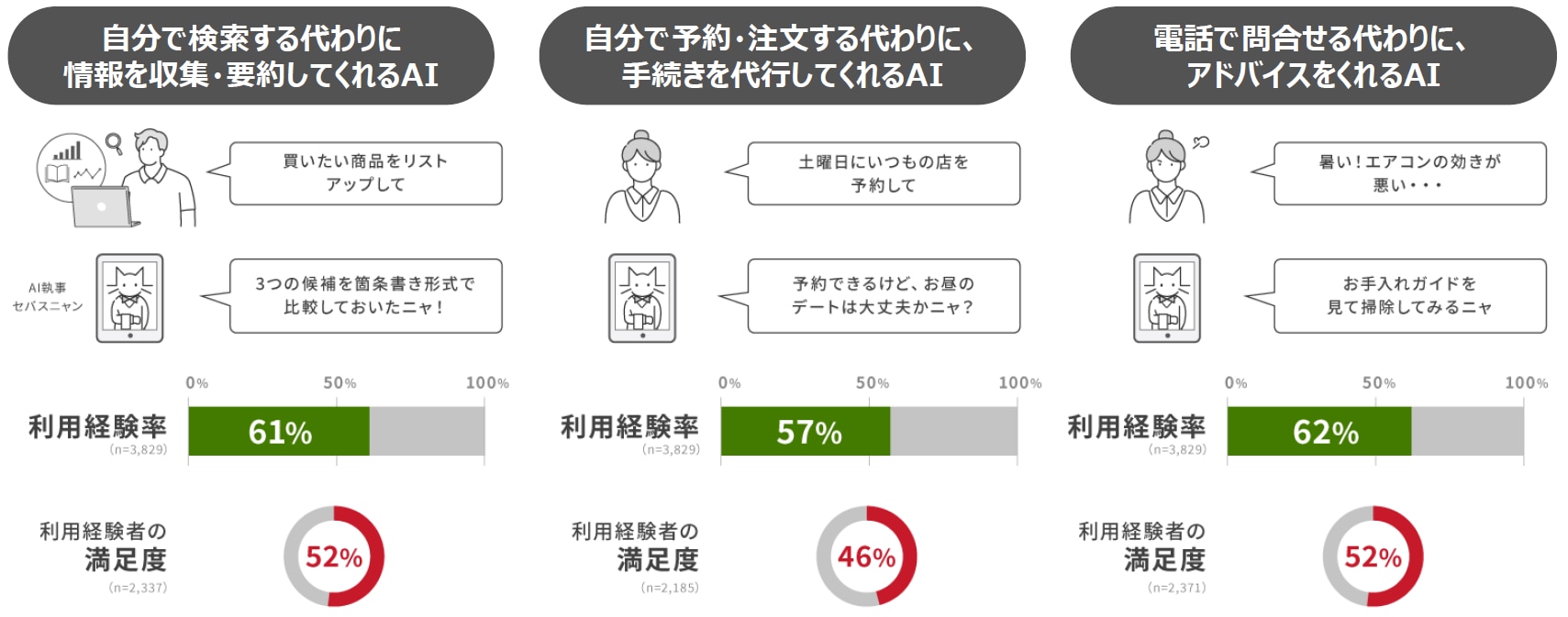

AIを活用したコミュニケーションの利用実態

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

また、AI時代の到来により、自己解決のスタイルも変わることが予想されます。

これまでは目的に沿ってキーワード検索を行い、出てきた情報をもとに行動し、それでも解決しなければ有人窓口に相談するのが一般的でしたが、今後はスマホやPCに話しかけることでAIエージェントが最適な情報や手段を調べて教えてくれたり、AIエージェント同志で相談や交渉を行うようになります。

今でこそ当たり前のように一人一台スマホを持っていますが、一人にひとつ、専用のAIエージェントがつく時代もそう遠くないと考えています。

とはいえ、実際にAIを活用したコミュニケーションの利用実態について調査したところ、約6割の消費者が「AIを利用したことがある」と回答していますが、そのうち半数は「満足のいく結果を得られなかった」とも回答しています。

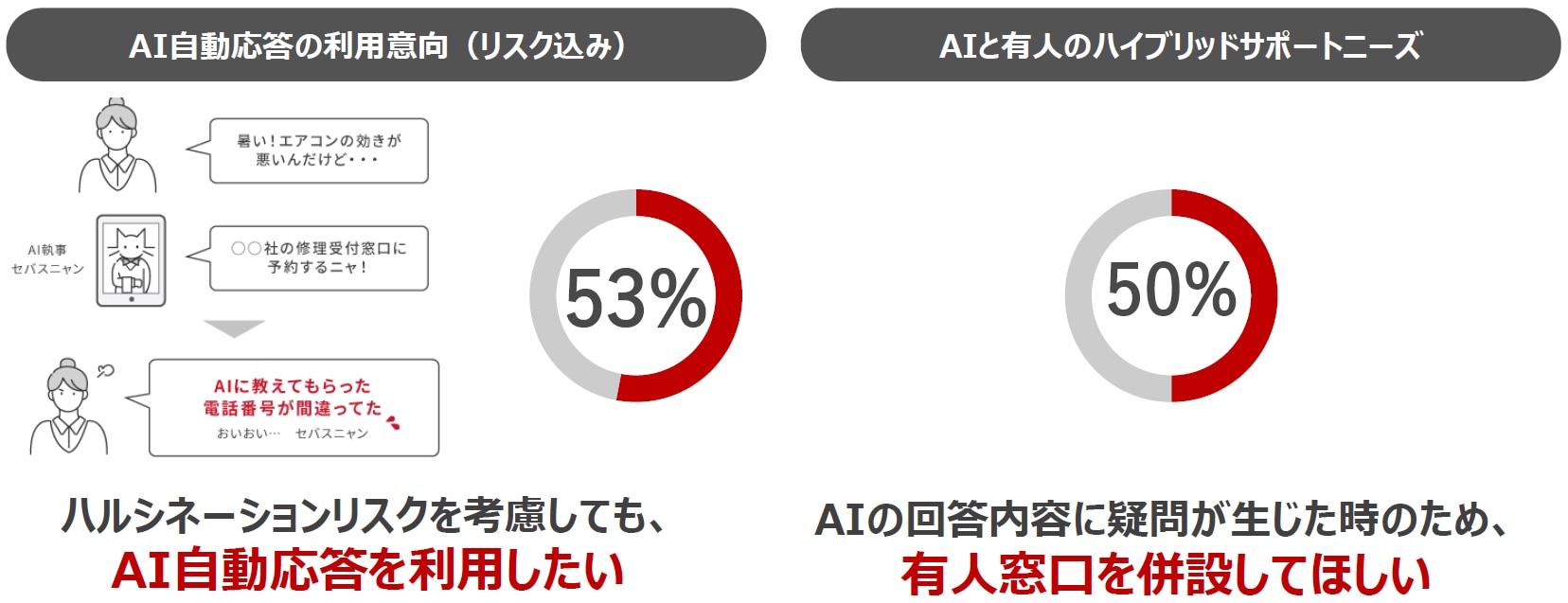

AIを活用した自動応答の利用意向

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

AIの実用については課題も多く、有名なのはハルシネーション(もっともらしい嘘をつくこと)の問題です。誤回答によって自分で正しい情報を調べるなどの二度手間が発生したり、最悪のケースでは損害を被ったりすることもあります。

しかし、これらのリスクを考慮しても53%の消費者が「AIによる自動応答を利用したい」と回答し、それと同時に50%は「AIで問題解決できなかった場合や間違いが発生したときのために有人サポートも用意してほしい」と回答しています。

このことから、FAQやチャット同様、AIによる対応についても自己解決の促進と有人窓口への連携を重視した、カスタマージャーニーに沿ったハイブリッドサポート体制が望まれていることがわかります。

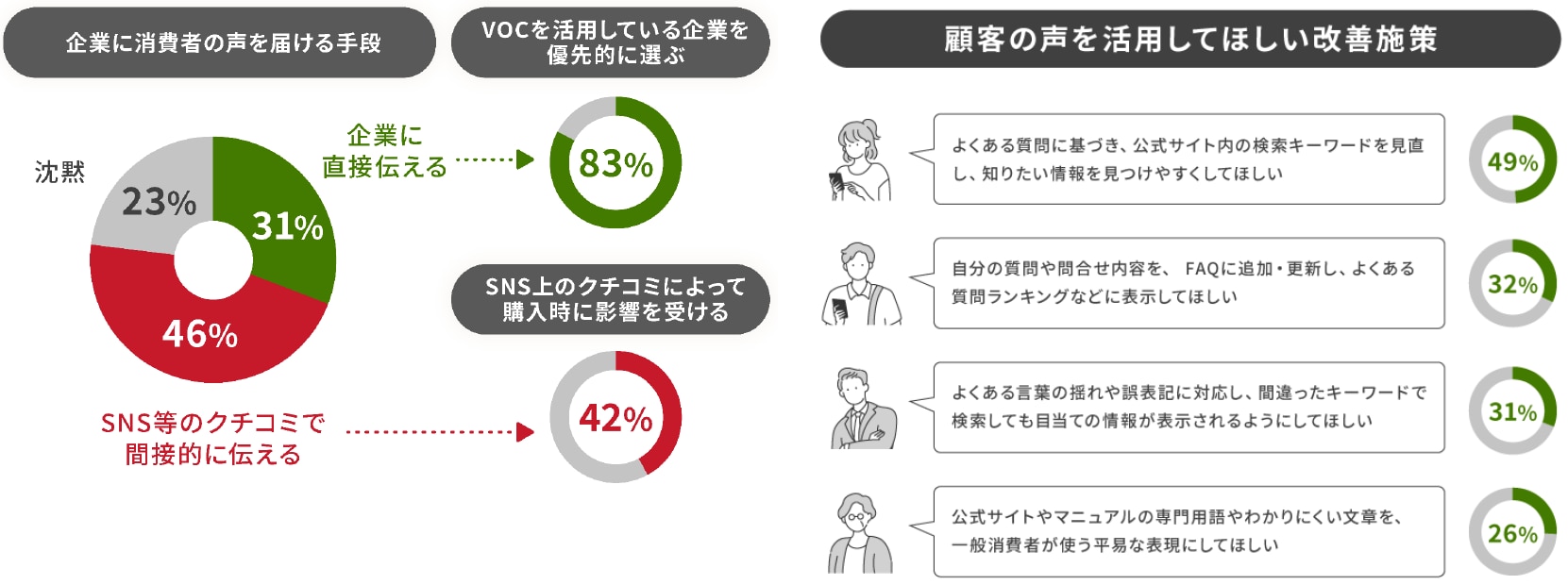

消費者の声(VOC)を活用した自己解決の促進

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

もう一つ大事なポイントとして、企業には “VOCを正しく活用した自己解決の促進” が求められています。

コンタクトセンター(コールセンター)などにテキストログとして収集・蓄積されるデータ、SNSの公式アカウントに寄せられる意見など、企業に直接伝わる声はVOC全体の31%しかありません。

そのため、企業は31%のデータだけを頼りにするのではなく、SNS等のクチコミから得られる46%の間接的な声を含めた計77%をもとに、情報提供や自己解決の仕組みを整備する必要があります。現に、消費者の83%もVOCを活用している企業を優先的に選ぶというデータが出ています。

ただし、VOCの活用にあたり個人情報をAIに学習させる際は情報漏洩などのリスクを考慮する必要があり、個人情報を抜いた学習データを用意するなどの対策も検討する必要があります。また、コンテンツについても著作権の侵害などについて細心の注意を払う必要があります。

とはいえ、今回の調査では「自分の質問や問い合わせをAIに学習させ、回答精度の向上に役立ててほしい」と回答した消費者も28%おり、セキュリティ面などを考慮しながらバランスを取っていくことが、AIによる自動応答などを取り入れていくうえでの課題になると予想されます。

CX改善のためのCX指標の測定・分析手法

CXを本気で改善したいのであれば、CXを漠然とした概念で捉えるのではなく、定量的な指標で測定する必要があります。デミング博士やドラッカーが言うように「測定できないものは改善できない」からです。

しかし、冒頭の市場統計でも述べたように、日本企業の多くは自社のCXの現状を測定できていません。

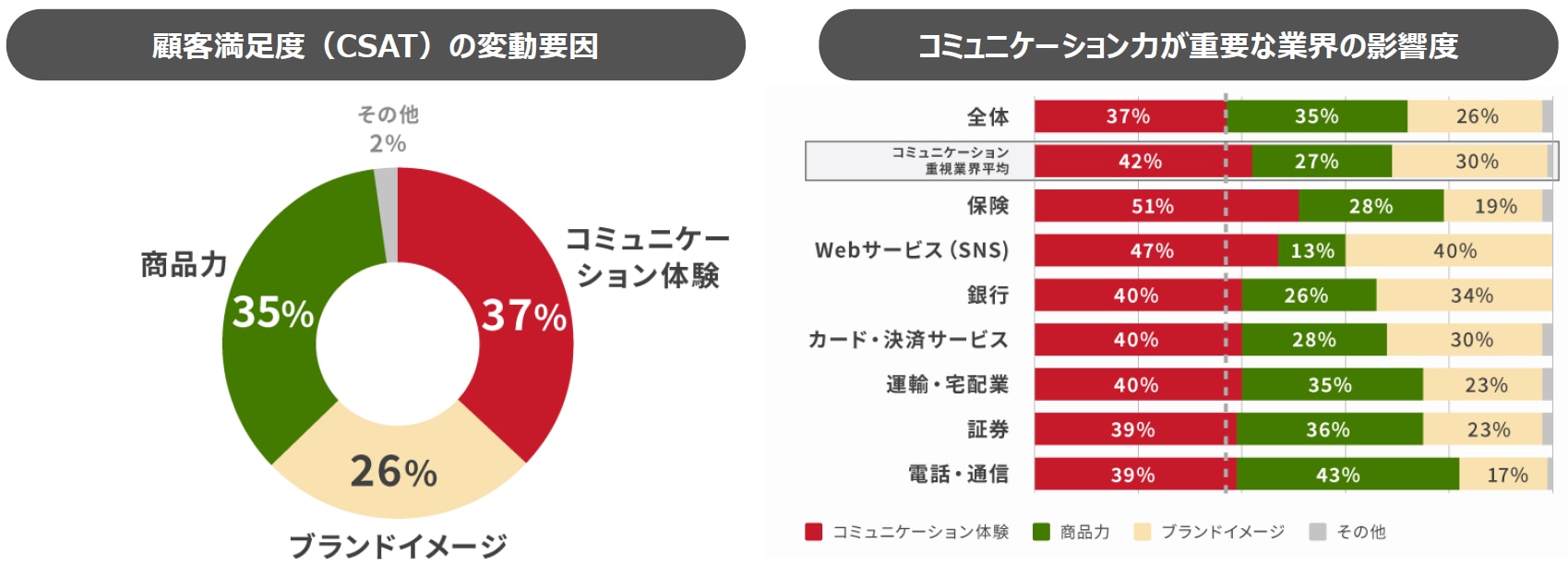

最適なCX指標を選ぶための3つの要件

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

CX指標の定義や手法は多岐にわたり、その測定方法で悩んでいる企業担当者も少なくありません。そこで コミュ調では、CX指標に求められる要件として、以下の3つを掲げています。

①収益相関が高い指標

②他社との差別化につながる指標

③具体的な改善アクションにつながる指標

CXを測るための指標はCSATやNPSなどいくつかありますが、コミュ調では収益改善・差別化・具体的な改善につながるより実用的な指標として、コミュニケーション体験評価(COMX)の活用をすすめています。

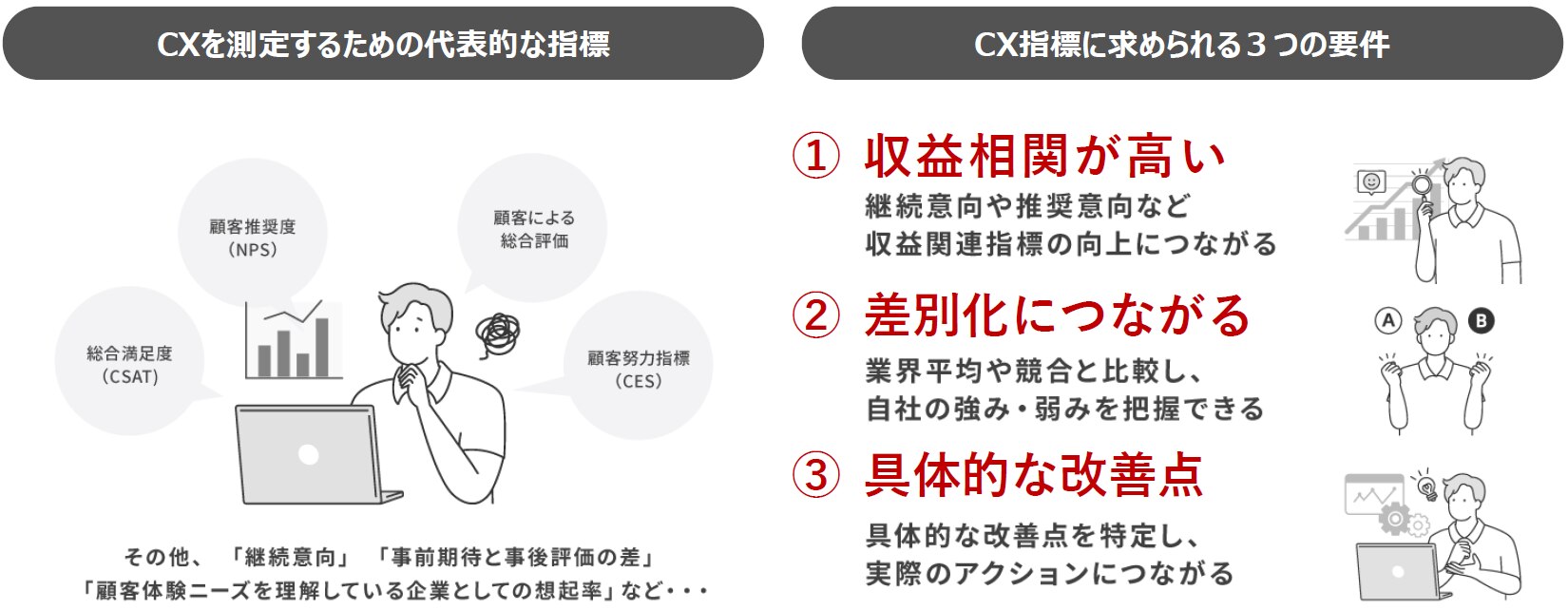

コミュニケーション体験評価(COMX)のすすめ

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

顧客満足度を大きく左右するのはコミュニケーション体験であり、コモディティ化・差別化が進んでいる業界ほど重要視されています。

コミュニケーション体験と言っても、購入前後でそれぞれ考慮すべき点は異なり、プリセールス・アフターサポート、どちらの体験も重視されていることは言うまでもありません。

COMXでは、そのようなコミュニケーション体験を評価するための指標体系を用いて、具体的な改善アクションにつなげるための診断を行います。

詳しくは、トランスコスモスのコンタクトセンター向け情報サイト『Cotra』にて解説していますので、ご参照ください。

<参考>コミュニケーション体験の評価とは?CX向上のための分析手法を解説

https://www.transcosmos-cotra.jp/communication-experience-evaluation

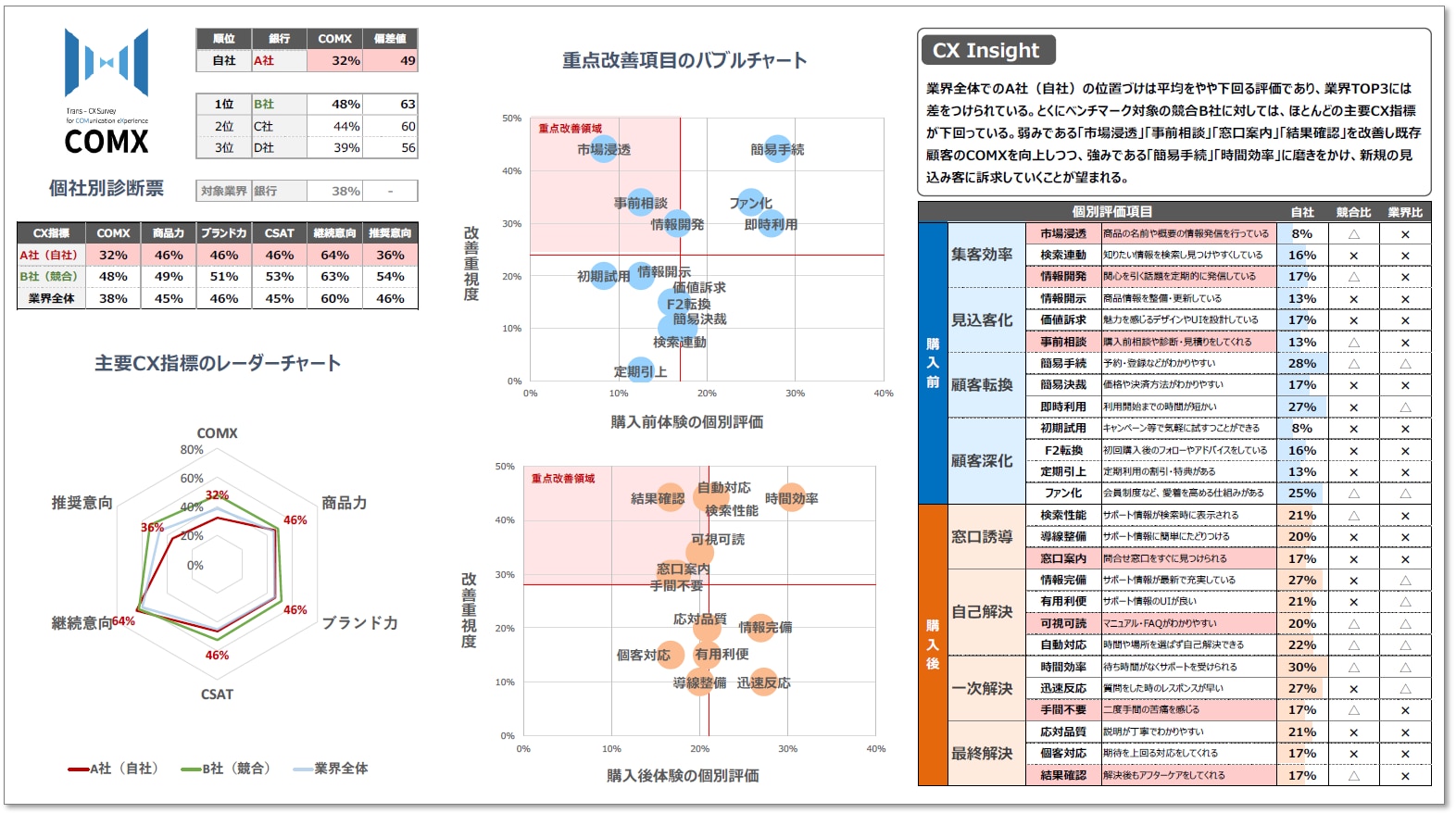

一般的に、「〇〇業界の〇〇ランキング」などを作成する際は、CSATやNPSのスコアが使われています。

もちろん、顧客満足度ランキングなどで業界内での自社の位置づけを知ることは重要です。しかし、ランキングを見て一喜一憂しているだけではCX改善の勘所や、自社の強み・弱みを正しく把握することはできません。

本当の意味で自社の評価を測定・改善するのであれば、以下の例のように、個社別の診断表などで、自社の強み・弱みを絶対評価と相対評価で可視化することをおすすめします。

【診断表をもとにした改善行動の例】

・CX指標を競合他社や業界平均と比較し、優劣をデータとしてしっかり捉える

・購入体験前後のポートフォリオ分析をもとに、伸びしろがある部分や、消費者から改善を求められている部分などの実態を捉える

⇒これらのデータから、強みを伸ばして競合を上回るものにしていく、弱みを改善することで隙のない体制を整える

個社別診断表での分析例(※)

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

※診断表はサンプルであり、特定の企業様のデータではありません

まとめ

①日本のCX領域におけるAI活用や、現状把握・VOC活用は不十分である

②消費者は「事前検索 ⇒ 自己解決 ⇒ 確実な有人解決」を辿り、自己解決率の向上やサポートに対する評判が企業収益に影響する

③チャットやAI自動応答へのニーズは高いが、自己解決+有人連携のハイブリッドサポートが現実的である

④購入前後のコミュニケーション体験にフォーカスし、「真実の瞬間」を捉えたCX改善の勘所を個社別に比較評価することで、収益向上と差別化につながる具体的な改善点を特定することができる

トランスコスモスはこれからもお客様企業のデジタル・トランスフォーメーション・パートナーとして、CX改善・向上にアプローチしてまいります。

『消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025』は以下からダウンロードしていただけます。資料を徹底解説したページもございますので、あわせてご覧ください。

本記事に関するご興味・ご関心などあればこちらよりお気軽にお問い合わせください。

【関連情報】

消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025 徹底解説

コミュニケーション体験の評価とは?CX向上のための分析手法を解説

トランスコスモス、韓国でSNSやメールでの問い合わせに自動回答する「trans-AI Answer」を開発

※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。