CX改善の極意は「守・破・離」 顧客体験を革新するための秘訣とは

CX(カスタマーエクスペリエンス)は企業の収益性や競争力を左右する重要な要素であり、その改善には実践を通じた深い学びが必要です。

本記事では「CXを改善するために必要な要素」「CXの評価と分析方法」「CX改善策の立案方法」の3つの論点に沿って解説していきます。

目次[非表示]

論点1:CXを改善するためにまず何が必要か

CXを改善するために、まず「CXとは何か」を明確に定義することが必要です。

一般的にCXとは消費者が企業やブランドとの接点を通じて得られる体験価値のことを指しますが、その定義を巡って「感動的な体験」や「一貫性のあるシームレスな体験」「情緒的な価値の提供」など文脈によってさまざまな意見がみられます。

しかし、本質的に重要なのは、CXやCS(顧客満足度)を改善することで、企業の収益性を向上できるかということです。実際、市場統計をみると、CXが新規獲得や離反防止の決定要因として機能し、企業収益に差を生む要因になっていることがわかります。

そのうえで、CXを改善するために必要なものとして考えられるのは、もっとデジタル化やAI・データ等を活用した取り組みではないでしょうか。日本では、CXを「おもてなし」などのアナログでヒューマンタッチなものとして捉えすぎている傾向がありますが、実際は8割超の企業が、CX改善のためのデジタル技術やAI・データ活用を重視しています。

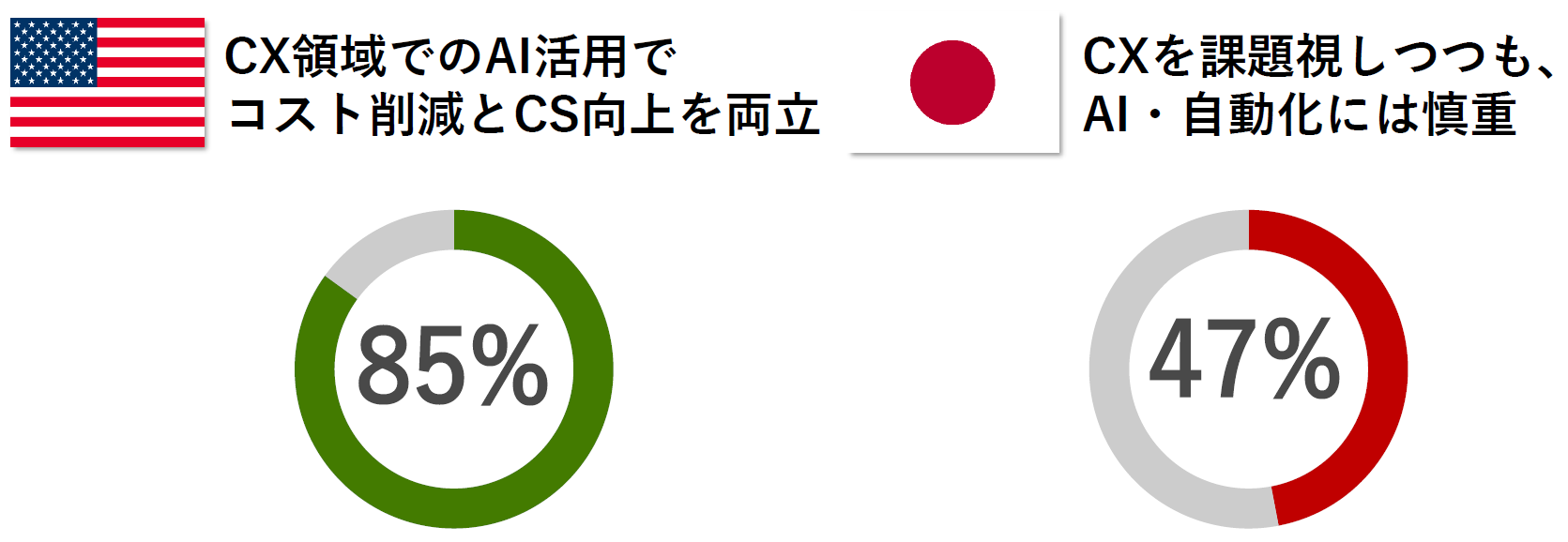

CX改善のためのAI・データ活用の日米比較

ここで、CX領域でのAI利用率の違いを日米で比較してみましょう。日本企業のAI・自動化の取り組みが、大きく出遅れていることはわかります。

CX領域でのAI利用率の日米比較

アメリカの企業はAIを活用することでコスト削減とCS向上を両立している割合が高いのに対し、日本企業はCX改善を課題としつつも、AI・自動化の取り組みに慎重になっているという現状が浮き彫りになっています。

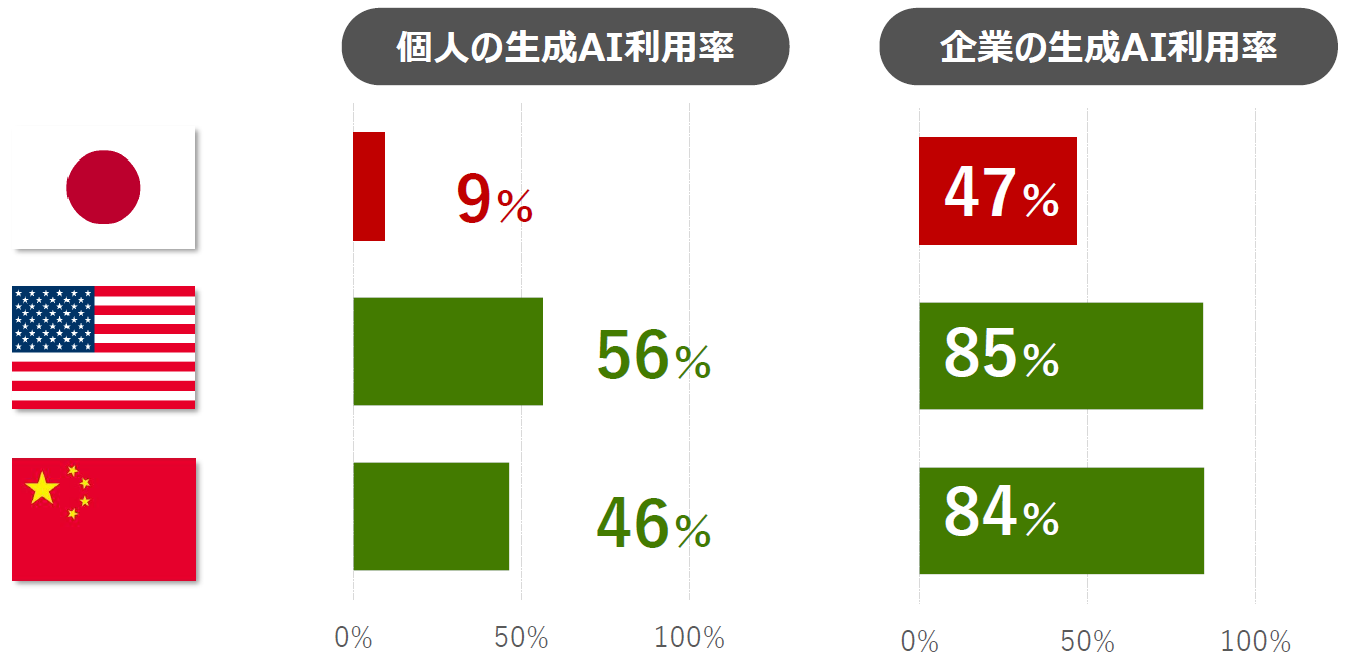

生成AIの利用率

特に最近話題の生成AIについて、直近の調査では個人の利用率はアメリカで56%、中国で46%なのに対し、日本ではわずか9%と非常に低い状況です。企業での生成AIの活用状況を見ても、米中では約85%の企業が活用しているのに対し、日本ではその半数にも満たない状況です。

このように、生成AIのインパクトが世界中に影響を及ぼしている中で、日本がいかに遅れているかという危機感を持つ必要があります。

顧客接点(タッチポイント)のCX評価を測定している企業

出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構『DX白書2023』

また、AIだけでなく、データを活用したCXの現状把握も、日本は遅れています。アメリカの企業では、約9割が年に1回以上CXの測定を行っているという統計がありますが、日本ではこれが4割未満となっています。

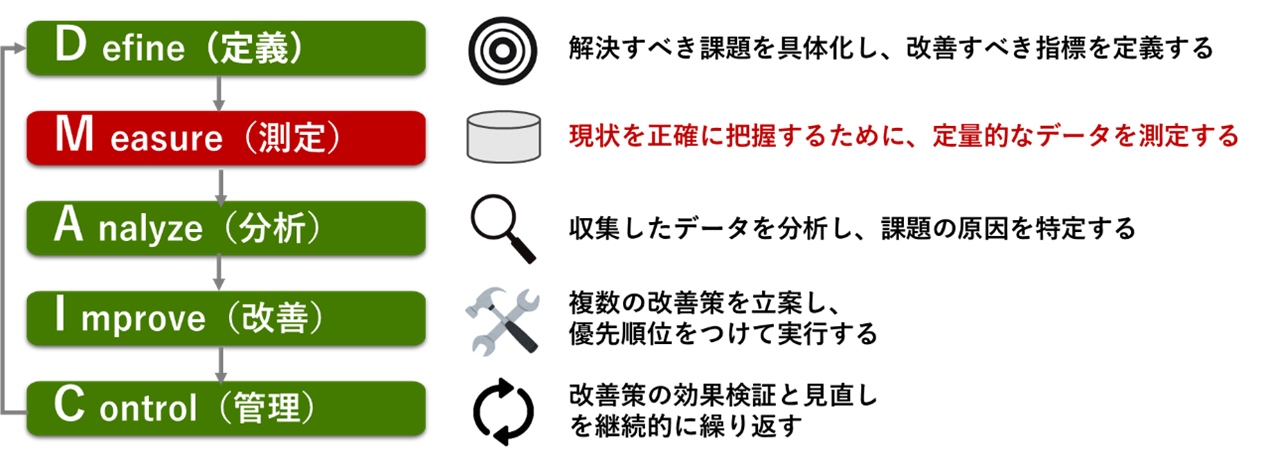

しかし、シックスシグマなどの品質管理手法やデータに基づく業務改善のプロセスにおいては、DMAICモデルなどに代表されるように、まずは課題となる指標を定義し、現状を測定することから改善が始まるとされています。

データを活用した品質管理・業務改善のプロセス(DMAIC)

PDCAサイクルの生みの親であるデミング博士、マネジメントの神様と呼ばれるピーター・ドラッカーは「測定できないものは改善できない」という趣旨の言葉を残しています。CXを本気で改善するためにはCX指標をしっかりと測定し、データに基づいて取り組みを進める必要があります。

一方で、CXの善し悪しをどのような指標を用いて測れば良いか分からないという問題があります。CX指標の定義は多岐に渡り、どれも一長一短があるのが実情で、決定打となる指標が存在しないこともあり、変動要因を説明できなかったり、上下する理由が分析できず、多くの企業担当者が悩んでいるという実態があります。

トランスコスモスが毎年公開し、多くのお客様企業よりご好評をいただいている『消費者と企業のコミュニケーション実態調査(通称:コミュ調)』の最新版、消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025では、実用的なCX指標選びの3つの条件として以下の3つを提唱しています。

①収益相関が高いこと

継続意向や推奨意向など収益関連指標の向上につながる

②差別化につながること

業界平均や競合と比較し、自社の強み・弱みを把握できる

③具体的な改善策につながること

具体的な改善点を特定し、実際のアクションにつながる

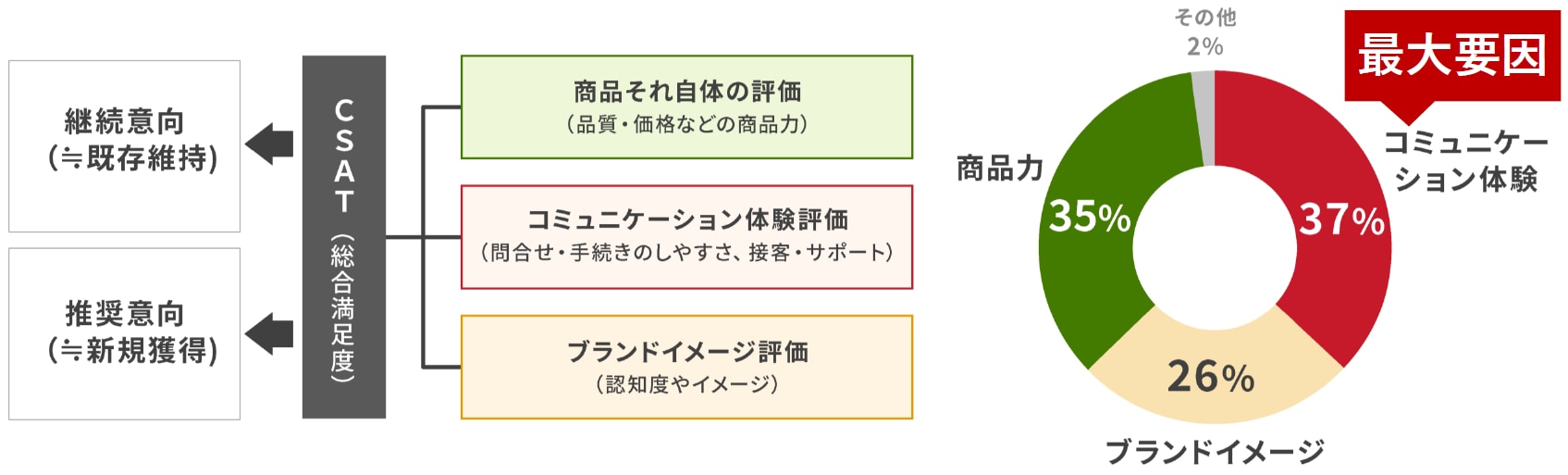

主要CX指標の相関図と、CSATの変動要因

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

一般的には代表的なCX指標としてCSATが多く使用されていますが、万能ではありません。例えばCSATは収益相関が高く、評価対象が広い反面、様々な変動要因がバイアスとなり、改善アクションの対象について正しく評価できないという難点があります。

また、最新の調査ではCSATの変動要因としてコミュニケーション体験が最も大きな影響を与えていることが分かっており、コモディティ化が進み、商品力での差別化が難しい業界ほど、コミュニケーション体験の影響が大きくなる傾向があります。

こうした状況を踏まえ、トランスコスモスでは、コールセンターやWebサイトなどのタッチポイントの運用改善や、カスタマーサポートの満足度向上を目的とする場合は、コミュニケーション領域に特化した指標である「コミュニケーション体験評価(COMX)」を活用することをお勧めしています。COMXの具体的な解説は以下の記事で行っていますので、是非ご覧ください。

<参考>コミュニケーション体験の評価とは?CX向上のための分析手法を解説

論点1をまとめると、CXを改善するためにまず必要なのは、収益改善と差別化につながる改善策を導くためなど目的を明確にし、「目的に応じた適切な指標を選定、それに基づいて測定を行うこと」です。コミュニケーション体験に特化した改善策を導くことが目的の場合は、COMXを使用すると良いでしょう。

論点2:CXをどのような評価項目で、どう分析すべきか

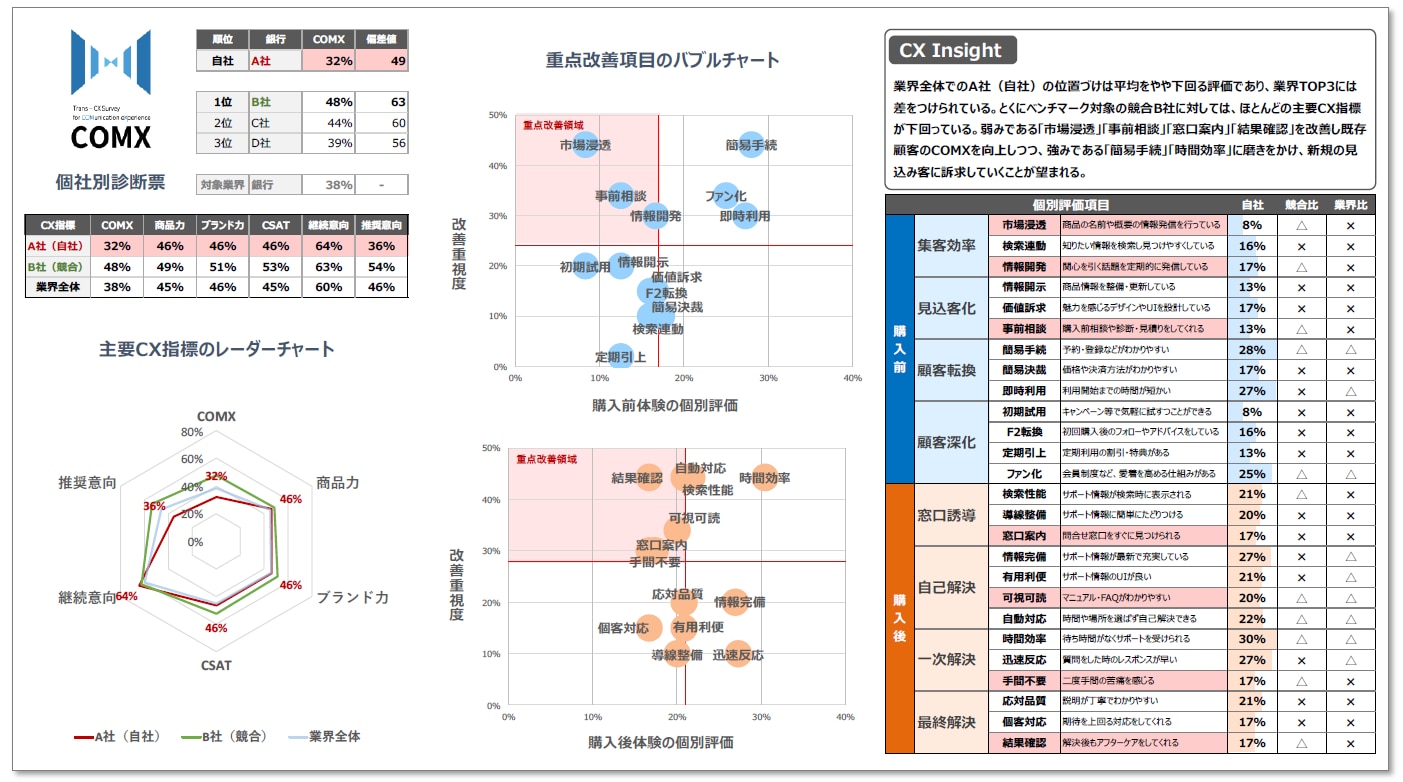

ここからはCOMXを評価指標として選び、分析するケースを想定して解説していきます。

まず「コミュニケーション体験」とひと言で言っても、購入前の事前相談もあれば、購入後のテクニカルサポートも含まれます。当然ながら消費者は購入前(プリセールス)と購入後(アフターサポート)、どちらのコミュニケーション体験についても重要視しています。

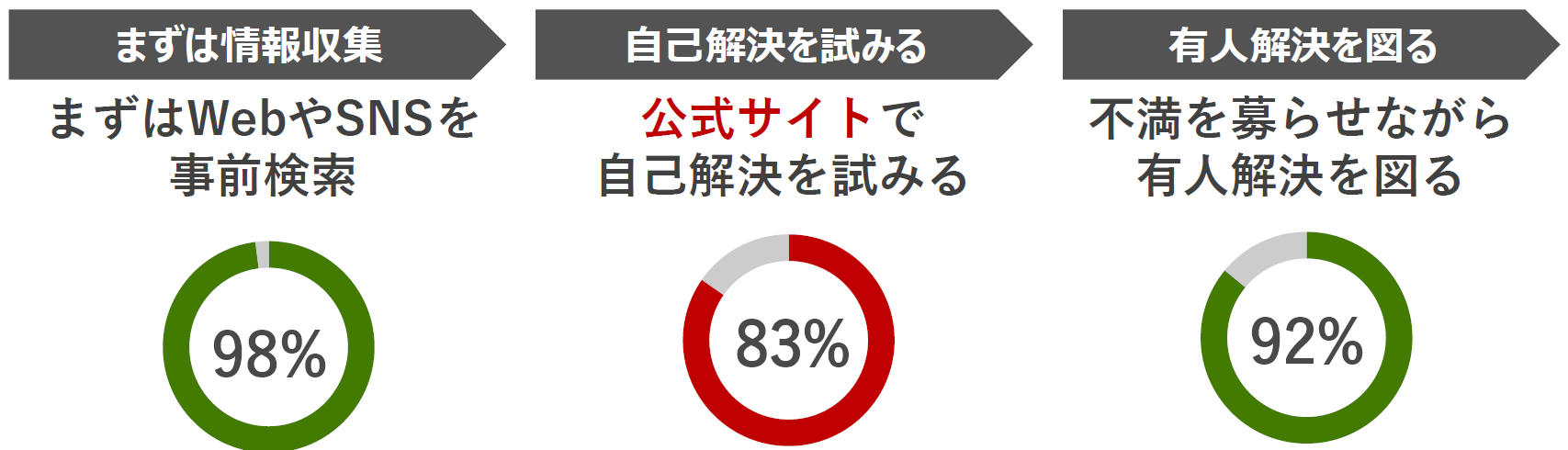

そして、どちらにしても消費者が企業とコミュニケーションを取って情報収集や問題解決を図ろうとする際は、基本的に以下のプロセス、いわゆる「ゴールデンルート」をたどることになります。

消費者の基本的な情報収集・問題解決プロセス

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

まず、98%の消費者は事前にWebやSNSで検索を行います。検索を通じて公式サイトなどのコンテンツにたどり着き、その情報をもとに自己解決を試みます。そして、解決できなかった場合、不満を感じながらも、やむを得ず有人サポートを利用することで確実な問題解決を図ります。

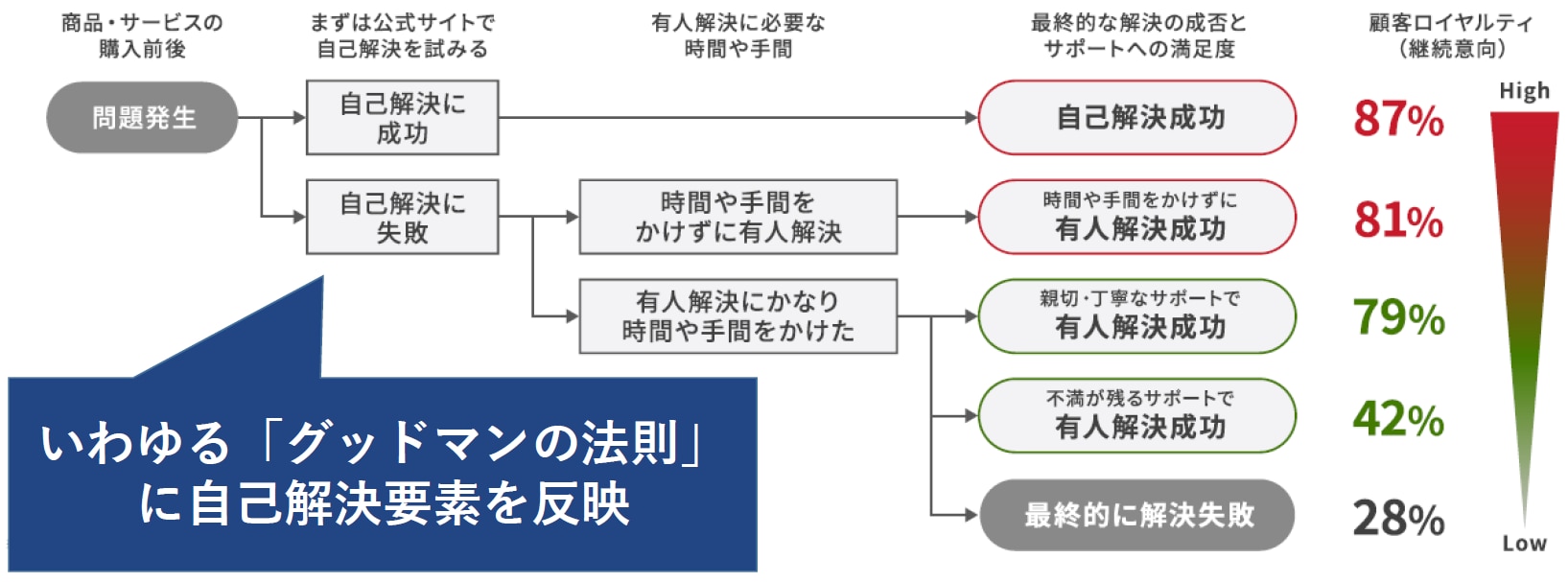

このことから、公式サイトの検索性や自己解決率、有人対応の満足度は、消費者のロイヤルティに大きな影響を与えることがわかります。コミュ調では、このゴールデンルートをたどった場合、自己解決ができたケースと、有人サポートによって解決したケース、そして最終的に解決に至らなかったケースで、それぞれ消費者の継続意向や購入意向、ロイヤルティがどのように変化するかを調査しています。

自己解決率や有人対応が消費者のロイヤルティに与える影響

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

調査結果を見ると、自己解決が成功すれば、約9割の消費者がリピート購入する可能性があるのに対し、自己解決に失敗した場合でも、親切で丁寧な対応を通じて有人サポートで問題を解決できれば、ロイヤルティの低下は最小限に抑えられることが分かります。

しかし、最終的に問題解決に失敗した場合は、ロイヤルティが3割未満にまで低下してしまいます。このことから、自己解決の促進と、有人サポートによるリカバリーがいかに重要であるかが分かります。

自社の強みと弱みを正しく把握するために

「Zero Moment Of Truth 通称:ZMOT(ジーモット)」というGoogleが提唱する考え方をご存知でしょうか。インターネットの普及によって消費者は店舗に来店してから購入を決めるのではなく、来店前に事前に情報収集を行い、購入する商品を決定した上で店舗に訪れるという従来の購買行動からの変化を説明する概念です。つまり、事前の検索や情報収集活動こそが「真実の瞬間」として重要であるという考え方です。

この考え方は、カスタマーサポートや購入後のコミュニケーションにおいても適用されます。例えば、コンタクトセンターでは「ファーストコンタクトでの解決」が重要だとされていますが、その前段階の「ゼロコンタクト」での自己解決、つまりFAQなどを活用して事前に問題を解決できることのほうが、消費者満足度への影響が大きいのです。

このようにカスタマージャーニー全体を通じてCSなどを正しく捉える視点を持たないと、CX改善のための痛点を見誤ってしまう恐れがあります。

トランスコスモスでは、この「コミュニケーション体験の真実の瞬間」を洗い出し、それを評価型フレームワークに反映させた調査や診断票を提示しています。

診断の実施イメージ 個社別診断表

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

※診断表はサンプルであり、特定の企業のデータではありません

重要なのは、診断の際には自社の評価だけでなく、競合と比較して分析を行い、自社の強みと弱点を可視化しているということです。CS調査などでは、自社の有人対応のCSだけを調べていることも多いようですが、それだけでは消費者の満足にはつながりません。

検索行動や自己解決行動など、カスタマージャーニー全体を見渡し、「真実の瞬間」を捉えた評価項目を使って、自社だけでなく競合と比較分析することで初めて、差別化のために磨きをかけるべき強みや、最優先で克服すべき弱点を特定にすることができます。

論点の2つ目をまとめると、CXを向上させるためには、カスタマージャーニー全体を通じて消費者の行動を捉え、検索行動や自己解決行動といった 「真実の瞬間」を評価対象に含めるという広い視野を持つ必要があります。

そして、評価を行う際には自社の絶対評価だけでなく、競合との相対比較を通じて強みや弱みを把握することが、差別化や競争力の強化につなげるために不可欠です。

論点3:CXの改善策をどのように立案すべきか

CX・CS調査を活用した施策として、よくあるのが「満足度No.1」などの調査結果を使ったアプローチです。たとえば「〇〇業界で顧客サポートNo.1」といったような広告・宣伝です。

しかし、この「No.1」という表示が、合理的な根拠に基づいていない場合、優良誤認を与える不当表示として法律に抵触する可能性があり、改善措置命令を受けるリスクがあるため注意が必要です。

また、本質的にはランキングの順位を競い合うことに、果たしてどれほどの意味があるのかという問題があります。重要なのは自社の強みと弱みを把握し、「競合他社であるA社に比べて、自社はどの項目で劣っているのか」「異業種の企業がなぜ高い評価を得ているのか」といった点を分析し、そこから何かしらのヒントを得て、改善施策などを迅速に進めていくことではないでしょうか。

そこでお勧めしたいのは、CXティア表の活用です。これは個社別にCOMXスコアの偏差値を算出し、ランキング形式ではなく、業界ごとにランク別に作図したものです。この図のBランク以上に注目し、同業種だけでなく異業種からも優良企業を見つけ出し、ベストプラクティスを調べます。

CXティア表(COMX Tier-List )

例えば、メーカーの企業がCXを改善する場合、自社の業界や業種特有の課題・事情に目を向けることはもちろん重要ですが、それだけにとどまらず、金融業界やサービス業など異業種の取り組みにも目を向けることで、業界慣習や従来の枠組みにとらわれない新たなアイデアやアプローチを導入するきっかけとなります。

そこで実際に、上位優良企業のベストプラクティスを調査し、それらに共通する成功要因として学ぶべき教訓を5つピックアップしました。

①特定の商品やチャネル、業務領域だけにとらわれず、組織全体でCX戦略を推進する部門やキーパーソンが存在する

②組織やチャネルの垣根を超えた導線整備、データ連携、コンテンツ制作等により、カスタマージャーニー全体でCX向上を図っている

③Web、アプリ、LINEなどのデジタルチャネルを活用し、手間解消、時間短縮、消費者のロイヤルティ向上を実現している

④タッチポイントの現場に眠る、VOC(消費者の声)データやナレッジベースを活用し、地に足の着いた改善活動の宣伝・訴求を行っている

⑤AIによる自己解決を促進するだけでなく、ヒトとAIのハイブリッド体制を実現している

これらの教訓の中でも、特に注目してほしいのは④や⑤で述べた、AI・VOC活用です。

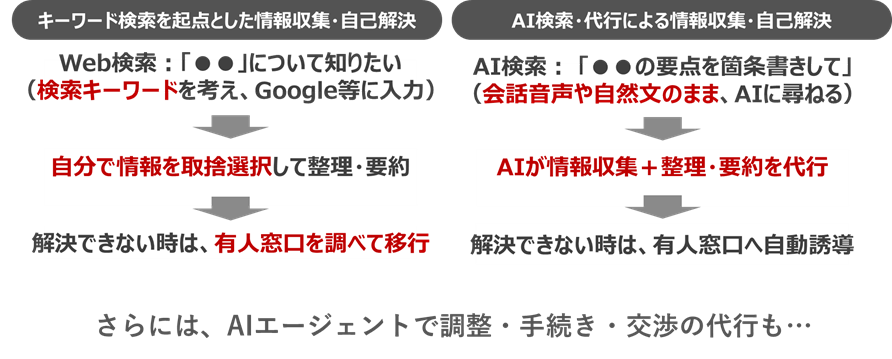

近年話題の生成AIは、従来のキーワード検索を起点としたコミュニケーションスタイルを刷新し、消費者の情報収集のための事前検索や自己解決の在り方を変化させる可能性を秘めています。

AIは「真実の瞬間」の在り方を変革する

例えば、生成AIを活用することで音声やテキストなど様々な手段を使って、簡単に情報収集や整理・要約を代行させ、自動化できるようになったため、事前検索や自己解決のスタイルが大きく変化しています。さらにはAIエージェントによって調整・手続き・交渉代行などが当たり前のように行われる未来も、もうすぐそこまで迫ってきています。

このようにAIの技術革新の恩恵を上手く取り入れることが、次世代のCXの新スタイルを作り上げるための鍵になっていくのではないでしょうか。

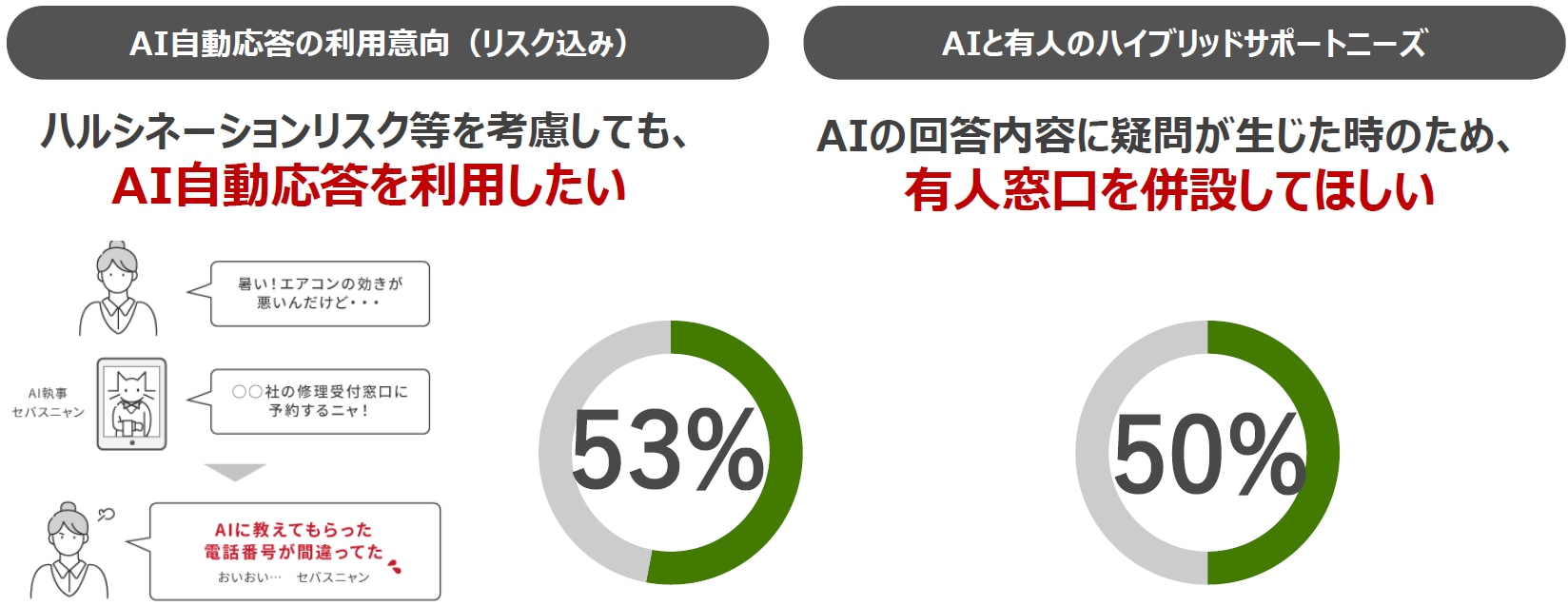

ただし、AIの話をすると、チャットボット等で何でも自動化できるという誤解や、過度な期待をされることがあります。しかし、AIにはハルシネーション(もっともらしい嘘をつく)がつきまといます。またAIで解決できない場合は有人窓口にスムーズに連携し、確実に問題解決に導くことが求められます。

ヒトとAIのハイブリッドサポートに対するニーズ

出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025

コミュ調の調査結果では、誤回答リスクを考慮しても、消費者のAI自動応答ニーズは53%と高いことがわかっています。また、50%の消費者が「AIで問題解決できなかった場合や間違いが発生したときのために有人サポートも併設してほしい」と回答していることにも注目すべきです。つまり、消費者のニーズはAIで完全に代替することではなく、ヒトとAIのハイブリッドサポートなのです。

そして、AIの精度を向上するうえで重要になるのがVOCです。VOCを改善活動や訴求に活かしている企業を優先的に選ぶと答える消費者は83%にものぼります。また、VOCデータをAIの学習に使用することについては、個人情報漏洩等のリスクを懸念する声もあるものの、「自分の質問や問い合わせをAIに学習させ、回答精度の向上に役立ててほしい」と考える消費者が28%いることが分かっています。したがって、企業は、法令遵守やセキュリティなどの対策をしっかり行い、VOCを収集・蓄積・活用していくことが求められます。

論点の3つ目をまとめると、CXの改善策を立案するためには、CSランキングなどの表面的な優劣を競うのではなく、自社の弱点を克服するために同業他社だけでなく、異業種や優良企業の先進事例を積極的に学ぶ、もとい真似ぶことが重要です。

そして、ヒトとAIのハイブリッドサポートや、VOCによるAIの学習促進といった取り組みを進め、自社の独自性を磨いていくことが今後は求められるでしょう。

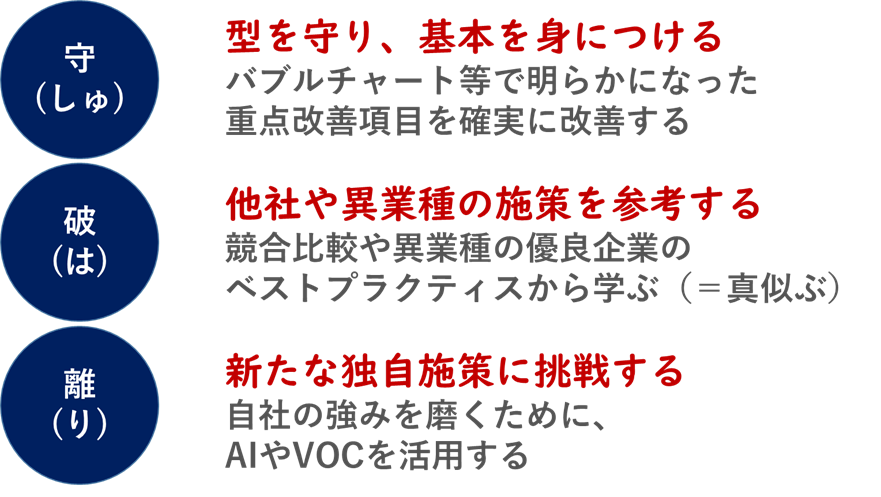

CX改善のコツは「守・破・離」を意識した取り組み

最後に、本記事のタイトルでもあるCX改善の「守・破・離」について振り返ります。

CX改善の取り組みは、芸道や武道の修行における「守・破・離」の成長段階に似ています。

CX改善の守・破・離(しゅはり)

まずは基本を守り、型に従って弱点を克服する。その後、他社から学び、最終的に自社の強みを活かして独自性を発揮する。このプロセスを踏むことが、次世代のCXスタイルを確立するためには、遠回りのようで実が最短の近道なのではないかと考えています。

本記事でご紹介したCOMX診断は「trans-CX Survey (COMX診断)」というサービス名で2025年6月にリリースしています。

まずは自社の強みと弱みを正しく把握したい、他社や異業種の取り組みを学びたいなど、取り組みを始める、もしくは進めるうえでお困りの際は、こちらよりお気軽にご相談ください。

<参考> トランスコスモス、自社と競合のCXの急所を可視化する「trans-CX Survey(COMX診断)」を提供開始

https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/250606.html