サイト運営者必見! 2024年の障害者差別解消法の改正法施行に備える “Webアクセシビリティ” に対応したサイトを作るために必要なこと

2024年4月1日の障害者差別解消法の改正法施行にあたり、Webアクセシビリティへの対応が注目を集めています。

本記事では、今こそ知っておくべきWebアクセシビリティとは何なのか、そしてそれを取り巻く背景と企業が取り組むべきポイント、よくある課題を解決するためのヒントをお伝えします。

※2023年8月10日 更新

目次[非表示]

Webアクセシビリティを正しく理解するために

Webアクセシビリティへの取り組みを進めるにあたり、まずは障害者差別解消法の改正法を取り巻く環境と、Webアクセシビリティの対応に注目が集まっている背景について正しく理解する必要があります。

Webアクセシビリティとは、“障害者や高齢者など心身の機能に制約のある人を含め、Webを利用する全ての人が提供されている情報を取得し、様々な環境でサービスや機能を利用できるようにすること” です。

障害者差別解消法は、2013年6月に制定され、2016年4月1日から施行されています。

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 |

この障害者差別解消法では行政機関、事業者ともに「不当な差別的取扱い」が禁止されていましたが、今回の改正法の施行日である2024年4月1日から、事業者も「合理的配慮の提供」が義務化されることとなります。

行政機関等 |

事業者 |

|

不当な差別的扱い |

禁止 |

禁止 |

合理的配慮の提供 |

義務 |

努力義務

⇒令和6年4月1日から義務

|

【従来から義務化されている事項】 【法改正で義務化される事項】 |

「合理的配慮」の留意事項

「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があると記載されています。

① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること

② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること

③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

引用:内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

合理的配慮の提供における留意点として、上記リーフレットには「障害のある人もそうでない人も同じようにできる状況を整えることが目的」と記載されています。

Webアクセシビリティについて記載がされているわけではありませんが、「障害のある人もそうでない人も同じようにWebサイトを利用できる状況を整える」とも捉えられるため、トランスコスモスでは、今回の障害者差別解消法の改正法施行のタイミングで、Webアクセシビリティへの対応を推奨しています。

建物や移動に関するバリアフリーの考え方ができてから、建物の入り口には段差がなくなり、エレベーターは障がい者対応のものになりました。

そしてバリアフリー化の過程では、障がい者の乗車を拒否したタクシーに対して指導が入り、テレビのニュース等でも取り上げられることもありましたが、今後はWeb上でも同様に、障がい者などに対して差別的な対応が見られた場合、これまで以上にニュースやSNS上で話題に取り上げられるようになると考えられます。

この場合に起こる、企業イメージの悪化をはじめとする数多くのリスクを考慮すると、出来る限りの素早い対応を行うのが望ましいでしょう。

事例から学ぶ 訴訟リスクに対する備え

Webアクセシビリティへの対応が遅れることで起こり得るリスクについて、具体的な事例を2つご紹介します。

1つめは、2019年に米国のピザチェーン ドミノ・ピザのWebサイトが訴訟された事例です。

このケースでは、視覚障がい者である男性がドミノ・ピザに対し、Webサイトやアプリのアクセシビリティが不十分であり、音声読み上げソフトでアクセスできないために視覚障がい者が商品を安く購入することができなかったため、これをADA法(障がいをもつアメリカ人法)違反であるとして訴えた裁判で、男性が勝訴しています。

ADA法は、米国の障がい者政策の基本方針であり、1990年に成立した公民権法の一つで、差別禁止、アクセシビリティ改善、合理的配慮などが定められています。同法は、インターネットが一般に開放されていなかった当時に制定されたため、Webやアプリのアクセシビリティに関する内容はありませんでしたが、近年の急速なIT化により民間企業のWebやアプリにも適用されるようになりました。

参考:CNBC Supreme Court hands victory to blind man who sued Domino’s over site accessibility

参考:ミルマガジン 米最高裁でドミノ・ピザが視覚障がい者に敗訴、知らなかったら済まされない企業ウェブ・アプリのアクセシビリティの必要性

もう1つは、同じく2019年に米国の大物女性アーティストであるビヨンセのWebサイトを運営する企業(Parkwood Entertainment)が全盲のファンによって訴えられたニュースです。

記事によると、Parkwood Entertainmentは盲目の女性からの訴訟を受け、Webサイトのアクセシビリティに問題があるとして、アメリカの障がい者法に違反したとする集団訴訟を起こされたとあります。

原告の女性は、自身を含め数百万人の視覚障がい者にとって、Webサイトが完全にアクセス可能なものでないと主張し、音楽は盲目の人々にとっても平等な娯楽の一つであり、Webサイトの障害により商品やサービスの利用に制限があると訴えています。

参考:The Hollywood Reporter Beyonce’s Parkwood Entertainment Sued Over Website Accessibility

ご紹介した事例はどちらも海外での出来事ですが、日本でも同様の訴えが今後おこる可能性は大いにあります。

こうしたリスクへの備えとして企業がすべきことは、まずは “ガイドラインを守る” ことを意識した取り組みです。

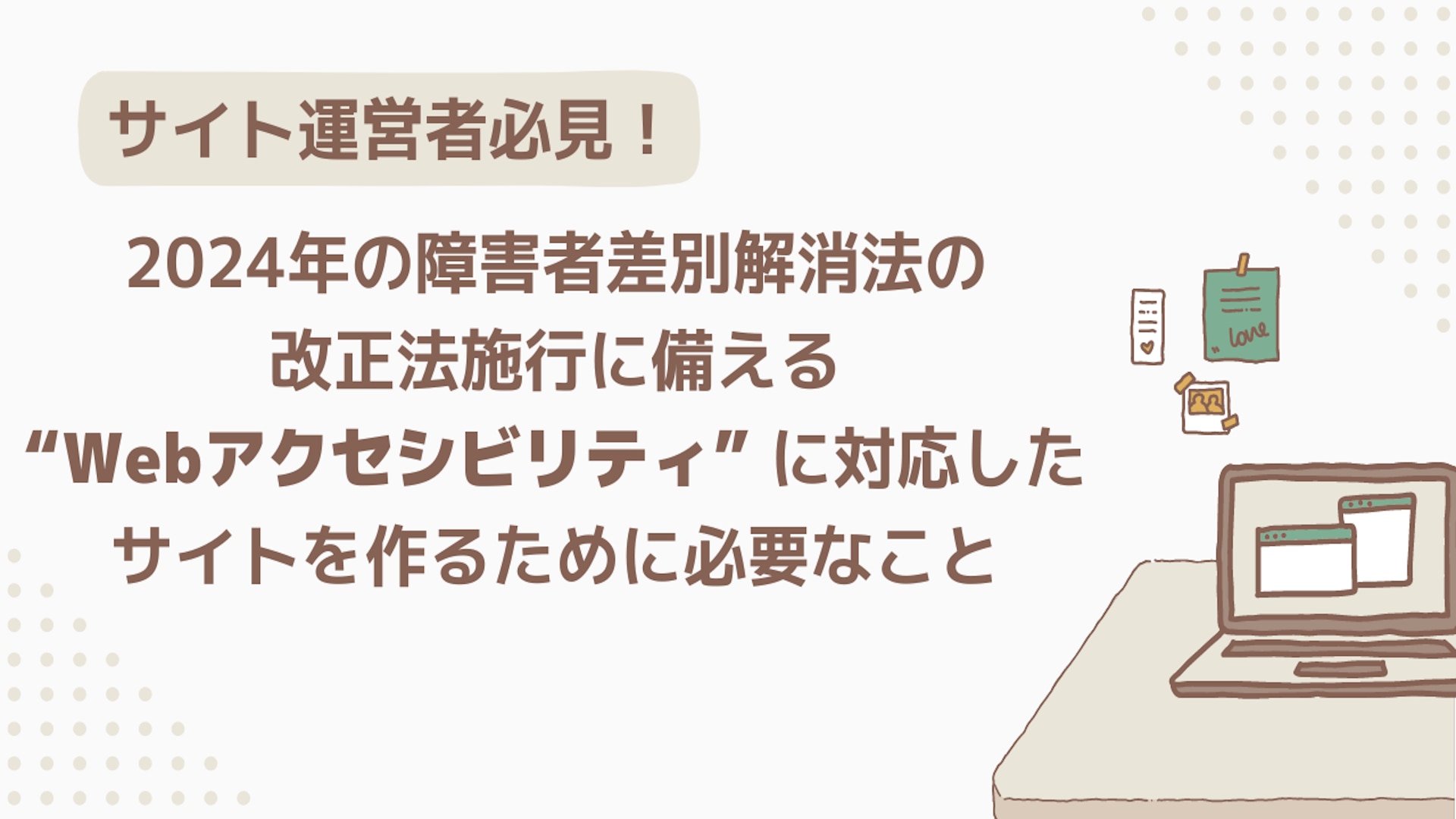

1999年にWebサイトのアクセシビリティに関するガイドラインである、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)1.0が制定されましたが、WCAG1.0は企業が対応するには難易度が高く、項目の追加・削除・整理を行い、企業が対応可能なものに改定したWCAG2.0が2008年に制定されました。

WCAG2.0は世界でも広く使われており、日本でもJIS(日本産業規格)化されています。

近年では、2018年にスマートフォン、配色、学習障がいに関する基準を追加したWCAG2.1が制定され、こちらも海外で急速な広がりを見せており、間もなく操作や認証に関する基準が追加されたWCAG2.2が登場するのではないかと言われています。

このガイドラインを守ることは、“マシンが音声読み上げをすることができるコンテンツをつくる” ことであり、簡潔で、分かりやすく、疑問をWeb上で解決することができるサイトをつくること、すなわちSEO対策に通ずるものがあります。

SEO対策が万全であるWebサイトはアクセス数アップなどの効果にも期待ができるため、Webアクセシビリティへの早期対応は企業イメージの悪化などのリスクの回避や信頼性向上だけでなく、集客など企業活動においても多くのメリットをもたらします。

自社サイトの対応状況を把握すべし

では、Webアクセシビリティへの対応の重要性が分かったところで、自社のWebサイトの状況を把握し、Webアクセシビリティの対応方針を策定するために必要なこととは何でしょうか。

この際、次のような考えが浮かぶことが多いでしょう。

・自社のWebアクセシビリティ対応状況が不明

・そもそもどこから手をつければよいか分からない

・同業他社の対応状況を知りたい

・Webアクセシビリティに対応できないと、具体的にどんなリスクがあるのか分からない

(グローバルサイトは対策しないとペナルティや訴訟問題につながるのかなど)

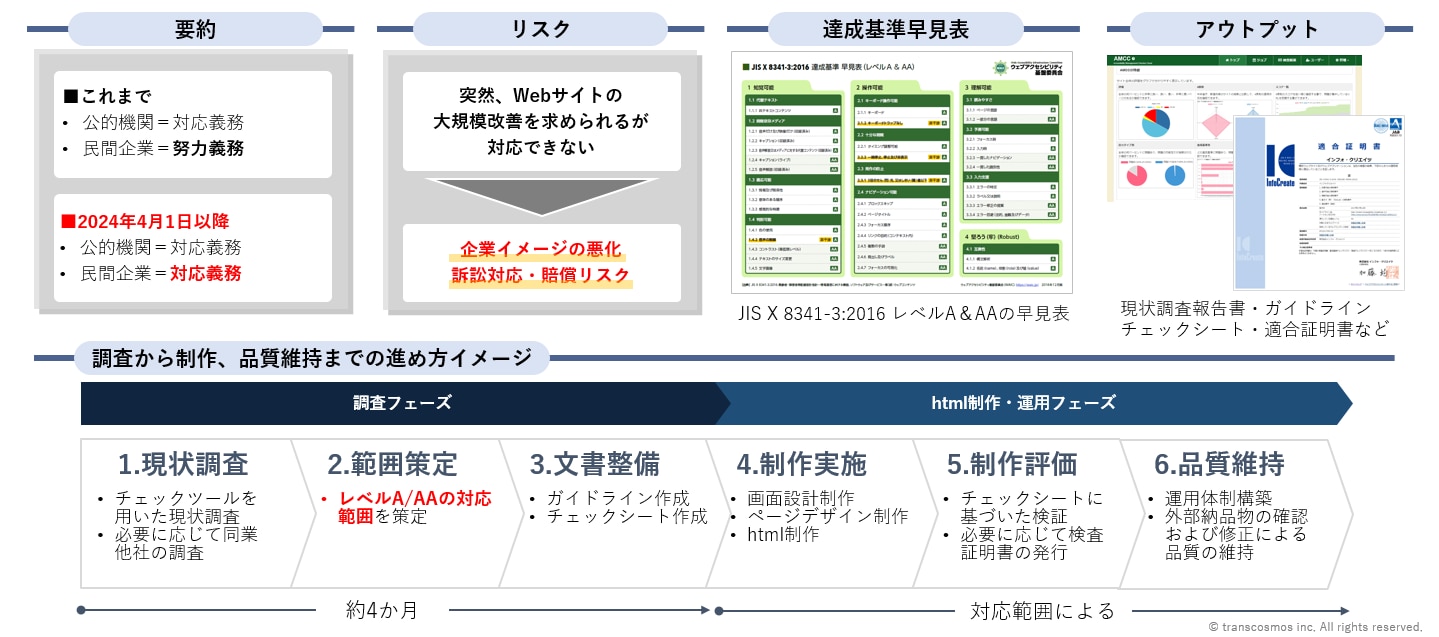

まずどこから手を付ければよいのか、自社のサイトの対応状況はどうなっているのかを確認するためには、『JIS X 8341-3:2016 達成早見表』を確認するのが良いでしょう。WCAG2.0と同一の内容になっているため、各項目と自社サイトの状況を見比べることができます。

2023年7月時点ではJIS規格にWCAG2.1は含まれていませんが、将来的に反映される可能性はあります。

各項目の横には『A』や『AA』とレベルが割り振られている

WCAG2.1ではスマートフォンやタブレット端末をはじめとする “モバイル対応” や、“弱視(ロービジョン)” “認知・学習障がい” への対応が強化されています。

赤い矢印がついている項目が新たに追加されたもの

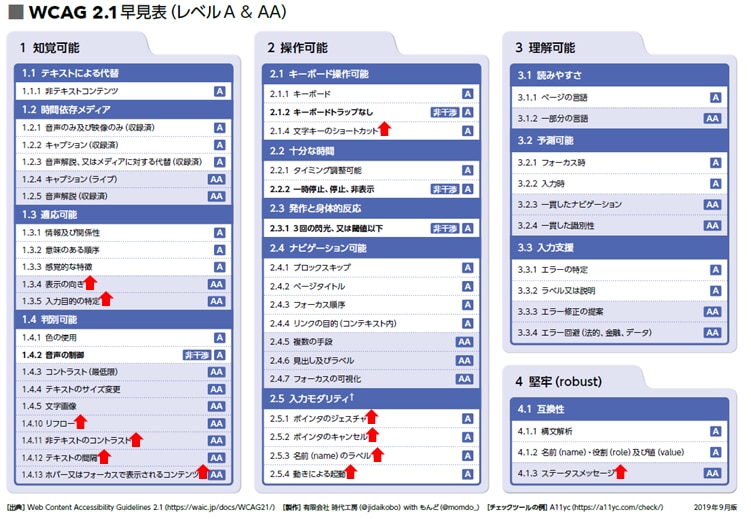

行政機関 JIS X 8341-3:2016のWebアクセシビリティ適合レベルAAに準拠

前述したとおり、行政機関は先んじてWebアクセシビリティへの対応が義務付けられており、交通機関などの準公的機関では既に高いレベルでWebアクセシビリティに対応しているため、これから取り組みを進める際の参考にすると良いでしょう。

例えば、総務省のホームページを見てみると、画面左上にあるスピーカーのマークを押すと音声が読み上げられ、黄色いボタンを押すと文字が拡大されるなど、様々な障がいに対応した機能を備えています。

また、Webアクセシビリティに準拠しているWebサイトは『ウェブアクセシビリティ方針』を設けており、どのくらいのレベルでWebアクセシビリティに対応しています、もしくは今後対応していきますと方針を表明するとともに、『検査証明書』をPDFファイル等で貼り付けているケースが多く見られます。

参考:総務省 総務省ウェブアクセシビリティ方針

Webアクセシビリティへの早期対応は複数のメリットをもたらすとお伝えしましたが、具体的には次のようなメリットが挙げられます。

・「障害者差別解消法」改正法施行後のリスク回避

①訴訟リスクの回避

②SNS等でのネガティブ発言による企業イメージの悪化の回避

・企業としての信頼性向上

①すべての利用者にとって使いやすいWebサイトにすることによるCXの向上

②国際規格に沿うことによる安心と信頼の獲得

③ESG、CSRの対策

・その他

SDGsのゴール「10.人や国の不平等をなくす」の目標達成

より多くの人がWebを利用できるようになる集客強化 など・・・

トランスコスモスでは、この度の障害者差別解消法 改正法施行に対し、2024年4月1日と時間が迫っていることもあり、まずは最低限、レベルAに準拠しておくべきであると考えています。

しかし、先ほどもお伝えしたように「何から手を付ければ良いか分からない」や「同業他社がどこまで対応しているのか知りたい」などの悩みを抱える企業は多く、トランスコスモスではこうした課題を解決するために『Webアクセシビリティ調査改修サービス』を提供しています。

効率的かつ確実に取り組むために必要なこと

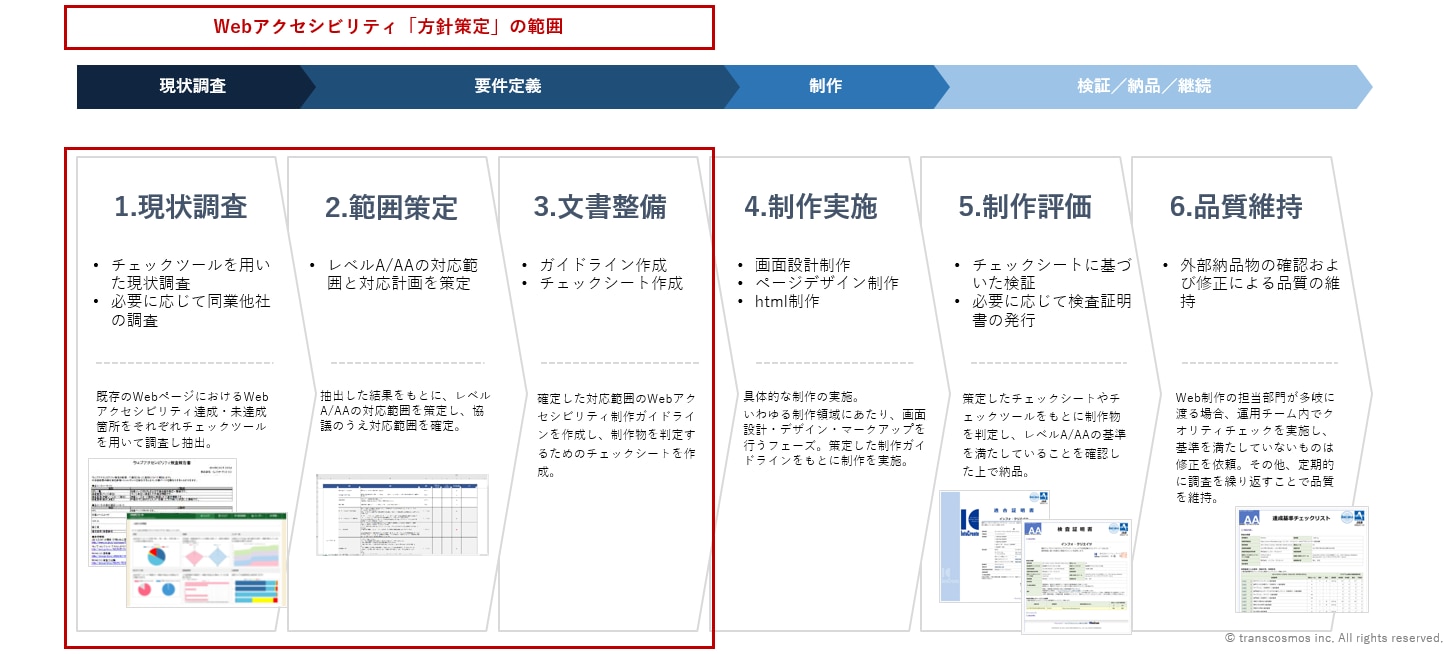

Webアクセシビリティ調査改修サービスでは、まずはチェックツールを用いて既存のWebページにおけるWebアクセシビリティ達成・未達成箇所をそれぞれ調査し、抽出。必要に応じて同業他社の取り組み状況の調査を行います。

次に、抽出した結果をもとにレベルA/AAの対応範囲を策定し、協議のうえ対応範囲を確定します。

そして確定した対応範囲のWebアクセシビリティ制作ガイドラインの作成、制作物を判定するためのチェックシートを作成し、基準をクリアしたものから順次公開していきます。

その後、必要に応じてページの制作、チェックシートに基づいた評価、品質維持といったサポート体制を整えており、お客様企業のWebアクセシビリティ対応を支援しています。

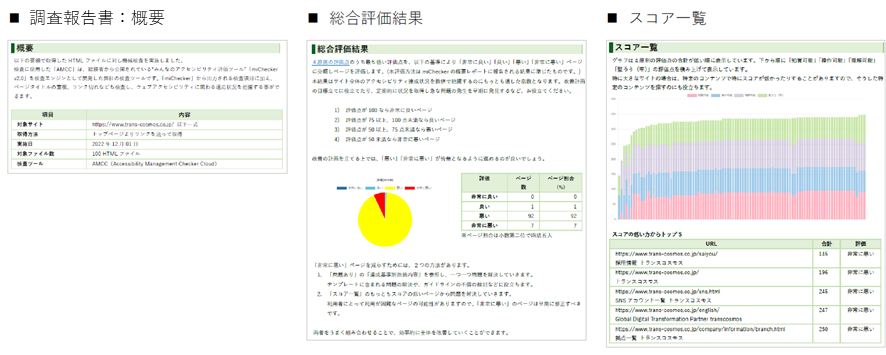

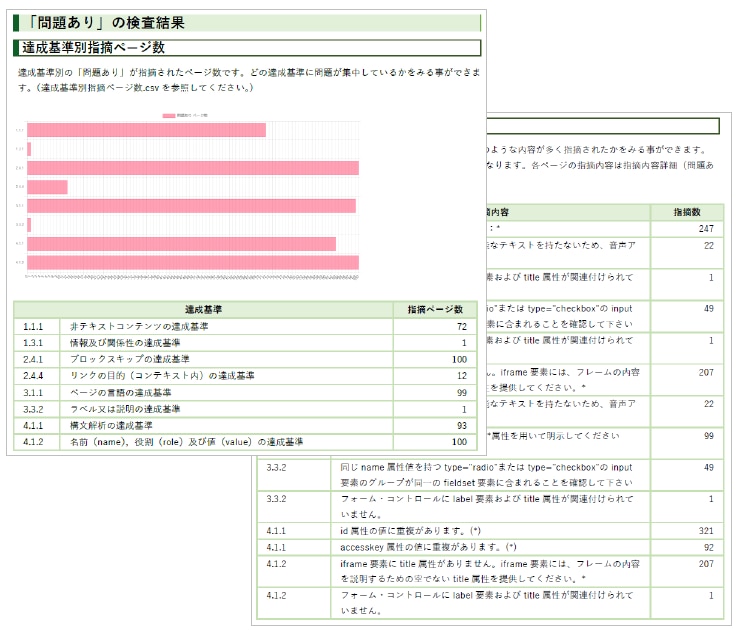

調査報告書、結果のサンプル

調査の結果、問題がある箇所については細かくレポーティング

まだ間に合う! 今こそWebアクセシビリティへの早期対応を

Webアクセシビリティへの対応は、障がいを持つ人だけでなく高齢者などの多様なユーザーにとってもWebコンテンツの利用可能性を高めるために必要不可欠です。

画像やグラフィックスが正しくキャプションされているか、音声ガイドが提供されているか、動画や音声ファイルの代替テキストが用意されているか、小さなテキストや微妙な色差などによってWebサイトが見づらくなっていないかなど、ユーザー目線で確認することで改善点が見えてくることもあるでしょう。

また、企業にとっても対応を万全にすることで訴訟リスクなどを回避するだけでなく、多様なユーザーをターゲットにすることができる、信頼性向上につながる、社会的責任を果たすことができる、など数多くのメリットがあります。

今後ますます重要性が高まっていくWebアクセシビリティへの対応、今こそ本格的に取り組み始めてはいかがでしょうか。

Webアクセシビリティ調査改修サービス概要

トランスコスモスではお客様企業のWebサイトにおける現状の調査から、Webアクセシビリティ対応のための取り組み、ページ制作、Webサイトの評価、品質維持などをワンストップで支援しています。

本記事について興味・関心をお持ちいただけた、もしくはWebアクセシビリティ対応について課題をお持ちの際は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。